Michel Buthion

Ouvrier faïencier

pour leur légende

Le nom de Michel Buthion est apparu en faisant

des recherches sur la petite Marie Villard qui figura en septembre 1829

sur le passeport pour l'intérieur de son père, scieur

de long, pour un voyage de Luriecq, Loire, à Varennes sur Seine,

où son père avait trouvé à la fois du travail

et une nouvelle épouse. Fleury Villard s'installa bientôt

à la Chapelle Rablais puisqu'il y fit renouveler son passeport

en 1831. Au premier recensement, en 1836, Fleury Villard, 53 ans, scieur

de long habitait au bourg de la Chapelle Rablais avec sa seconde épouse,

Marie Jeanne Peccard, 49 ans, et un petit Fleury-junior de neuf ans.

Mais point de Marie. Plus la moindre trace de l'adolescente de quatorze

ans qui avait dû accompagner son père entre la Loire et

la Brie, soit environ quatre cents kilomètres, à effectuer

à pieds !

En 1829, Fleury Villard effectua un voyage express: son passeport fut

délivré le 27 juillet à Varennes puis tamponné

à Luriecq dès le 11 septembre pour son retour avec Marie.

Le scieur retourna seul en Forez deux ans plus tard, certainement pour

régler ses affaires au pays, puisqu'il n'y retourna plus.

Chez qui était Marie quand son père était "à

la scie" la moitié de l'année?

Dans la famille, placée comme petite domestique? Et qu'est-elle

devenue pendant ou après ce long voyage? Grand merci à

qui pourra en retrouver les traces. ![]()

![]() Traces de Fleury Villard, scieur de long du Forez en Brie

Traces de Fleury Villard, scieur de long du Forez en Brie

![]() Enquête sur les scieurs de long du Forez et du Velay en Brie

Enquête sur les scieurs de long du Forez et du Velay en Brie

Une Marie Villard, originaire de la Loire, vécut à Montereau, commune mitoyenne de Varennes sur Seine où devait arriver la fille de Fleury, le scieur. Ce n'est évidemment pas la Marie recherchée (sinon, il n'y aurait plus de motif à la recherche !). Elle n'était pas née en 1815 à Luriecq, mais en 1829 à Rive de Gier, ville proche. Sa famille, et celle de son époux, n'était pas paysanne, mais ouvrière. Elle n'est pas issue de la montagne ou de la campagne, mais de la ville. Rive de Gier comptait plus de dix mille habitants. On y trouvait des mines de houille: en 1840, 2.400 mineurs travaillaient dans le bassin forézien; des industries métallurgiques s'y installèrent. "En 1749, la verrerie de Michel Robichon originaire de Franche-Comté s'est installée à Givors où elle utilisait le sable du Rhône comme matière première et le charbon de Rive-de-Gier comme combustible. En 1788, il existait deux verreries à Rive-de-Gier, elles produisaient des bouteilles et des gobelets. Au début du XIXe siècle, la société Robichon vint s'installer à Rive-de-Gier en rachetant plusieurs verreries, elle introduisit la production de verre plat. Vers 1830, la trentaine de verreries présentes dans la ville employait environ 1 200 personnes." Wikipédia, article Rive de Gier

![]() Histoire des verriers et vitriers du pays de Gier sur le site Arcoma

Histoire des verriers et vitriers du pays de Gier sur le site Arcoma

Le père de Marie Villard, Jean Antoine

était ouvrier verrier à Rive de Gier, en 1827, puis à

Givors en 1848; son grand-père Antoine, fut aussi verrier à

Rive de Giers et Givors, comme son aïeul et son grand-oncle...

des générations de verriers entre Rive de Gier et Givors,

villes reliées par un canal d'une quinzaine de kilomètres,

percé à la fin du XVIII° siècle. (L'autoroute

Lyon-St Eienne suit une partie de son cours, comblé vers 1960)

Jean Antoine Villard est né à Givors où travaillait

son père; son mariage eut lieu au domicile de l'épouse,

Ternay, dans le Rhône, Jean Antoine étant alors verrier

à Rive de Gier où naquit Marie; Blandine Ravat, mère

de Marie, décéda à Vienne, dans l'Isère

en 1863; tous lieux fort proches, mêmes s'ils appartiennent à

des départements différents, voir la carte ci-dessous.

On ne sait trop si Jean Antoine et Blandine formaient encore un couple,

car au mariage de Marie, en 1848, la formulation est peu claire: il

est écrit qu'elle demeurait "avec

ses père et mère à Givors" et, plus

loin "Madeleine (Blandine) Ravat, son épouse

dont le domicile est inconnu". La

formule fréquente : les parents "présents

et consentants" n'est pas employée

mais "Sous l'autorisation de leurs

pères". Blandine est décédée

à Vienne en 1863, un de ses enfants était présent,

mais pas le mari...

On retrouvera Jean Antoine Villard à Montereau, Seine et Marne,

en 1874, témoin au mariage d'un presque petit-fils, né

du premier lit de l'époux de Marie. Il est dit "ouvrier

verrier", bien qu'aucune verrerie ne figure parmi les nombreuses

industries de Montereau. Il faut dire qu'il avait 72 ans et que son

activité de verrier appartenait sûrement au passé.

En 1880, il décéda à l'hôpital de Montereau.

Jean Antoine n'hésitait pas à déménager,

ce qui fut aussi le cas de son gendre, qui lui aussi finit par s'installer

à Montereau.

Lieux fréquentés par les familles

Villard et Buthion autour de Vienne / Givors.

Villard : Rive de Gier, Ternay, Givors, Vienne // Buthion : Saint Jean de

Bournay, Grigny

La régularité et le grand nombre des naissances permet de

suivre assez facilement le parcours du couple. Des couples, faudrait-il

dire, car Michel Buthion fut marié deux fois. Né à

St Jean de Bournay, en Isère d'un père tisserand, il se marie

en février 1841 à Grigny, proche de Givors avec une lingère

du lieu. Il est alors "fayencier" à Grigny, demeurant au

logis de son père, veuf. Michel avait 30 ans, Jeanne Marie Françoise

Guy était âgée de 24 ans. Le mariage a peut être

été hâté par l'état intéressant

de la fiancée, puisqu'un petit Jean Baptiste (même prénom

que le grand-père) naquit en juillet de la même année.

"Fayencier" en février, le voila tisserand en juillet.

Ce ne sera que temporaire, car Michel Buthion restera pendant presque trente

ans "ouvrier faïencier", "mouleur" est-il même

précisé dans l'une des fabriques.

On suit ses traces d'abord à Grigny en 1841 : premier mariage, premier

bébé puis deux autres avec Jeanne Guy jusqu'à son décès

en avril 1847. En juin 1848, il y épouse Marie Villard; quatre enfants

naîtront à Grigny. Puis deux autres en 1856 et 1857 à

Polaincourt, commune où se situait la faïencerie de Clairefontaine

(d'où confusion, au recensement de 1872: Françoise Claudine,

15 ans, serait née dans le bourg de Clairfontaine, Aisne, alors qu'elle

est originaire de Polaincourt- Clairefontaine, en

Haute Saône, d'ailleurs enregistrée le 16 mai 1857 avec les

prénoms Francine Claudia et non Françoise Claudine

Autre confusion, dans ce même recensement : sautant de gauche à

droite du Rhône, Rive de Gier s'est retrouvé en Isère

au lieu de la Loire !)

AD 70 Polaincourt p 42 / Recensement 1872 Montereau

AD77 p 98

En 1858 et jusqu'à son décès en 1870, Michel Buthion,

sa femme et ses multiples enfants résideront à Montereau où

se trouvait aussi une faïencerie, jumelée avec Creil. Cinq nouveaux

enfants y naquirent.

![]() Lien externe : la faïencerie de Grigny

Lien externe : la faïencerie de Grigny

![]() Lien externe : la faïencerie de Clairefontaine à Polaincourt

Lien externe : la faïencerie de Clairefontaine à Polaincourt

![]() Lien externe : la faïencerie de Creil-Montereau

Lien externe : la faïencerie de Creil-Montereau

D'après la monographie de l'instituteur

Les industries à Montereau, d'après la monographie de l'instituteur en 1889. AD 77 30 Z 273

Industrie extractive : terre argileuse, sable, craie,

pierre à bâtir / 11 employés / produit 16.000 F

Tuilerie, briqueterie, poterie / 4 sites / 130 employés / 334.750

F

Porcelaine, faïence / 1 site / 740 employés / 3.580 tonnes

ou 12.000.000 de pièces / 1.500.000 F

Piperie / 1 site / 60 employés / 36.000 grosses (12 douzaines)

/ 20.000 F

Fabriques plâtre, chaux, ciment / 2 sites / 7 employés

/ 25.000 quintaux / 51.000 F

Fabrique de sucre / 1 site / 139 employés / en sucre : 530 tonnes

221.000 F / en mélasse : 420 tonnes 4.500 F / en pulpe : 2.330

tonnes 18.500 F / total pour la sucrerie : 244.000 F

Tannerie / 1 site / 35 employés

Brasserie, distillerie, eau, gaz / 15 employés

Fabrique de chaussures / 1 site / 56 employés.

Deux fils Buthion furent apprentis cordonniers, à 13 et 14 ans. Ensuite, Michel-Claude devint ouvrier dans la fabrique de chaussures, Jean Lucien préféra délaisser la cordonnerie pour la boulangerie. Deux autres enfants de Michel suivirent les traces de leur père dans la faïence: François, fils de Jeanne Guy et son demi-frère Jean-Baptiste. AD 77 Recensements Montereau 1866 & 1872

On ne sait pas pourquoi Michel Buthion et sa famille déménagèrent d'une faïencerie à une autre, passant de Givors, sur le Rhône au sud de Lyon à Polaincourt, en Haute Saône, entre Vesoul et Epinal, à plus de trois cents kilomètres, enfin à Montereau, sur la Seine, à plus de deux cent cinquante kilomètres... Avait-il reçu de meilleures offres, ou, au contraire, avait-il été licencié des manufactures de Clairefontaine et de Grigny, cette dernière ayant connu des hauts et des bas. La faïencerie de Grigny, la première à fonctionner au charbon grâce aux mines de Rive de Gier, fondée en 1829 fit une première fois faillite en 1841 et les propriétaires "ont gardé grâce à un montage financier familial la première usine, qui, malgré une exceptionnelle médaille à l'exposition universelle de 1855 à Paris, finit par vivoter et par fermer en 1868." Michel Buthion, présent à Grigny en 1841, ne quitta cette ville qu'entre 1853 et 1856, ce qui ne correspond pas à une période de crise de l'entreprise. http://www.chateau-de-jarcieu.com/les_faienceries_de_grigny.htm

Il faudrait approfondir ce survol de la vie professionnelle de Michel Buthion, en dépouillant les archives des faïenceries; j'en laisse le soin à d'autres.

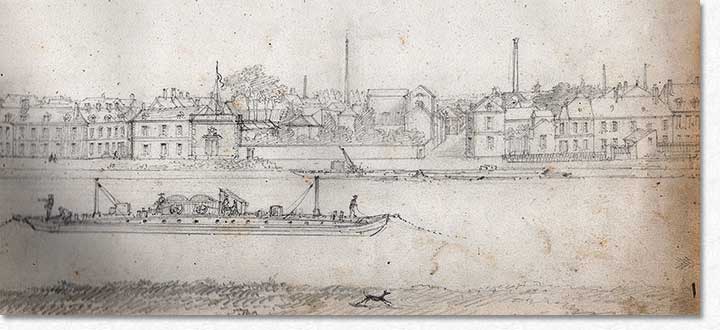

Vue de Montereau, avec "toueur"

sur le fleuve, cheminées de la tannerie au milieu et de la faïencerie

à droite.

Et toujours le petit chien qui figure sur tous les dessins de Jules Lenoir,

artiste local.

Même fixés à Montereau,

Michel Buthion, Marie Villard et la progéniture n'arrêtèrent

pas de déménager. On les trouve 4 rue des Bordes en 1858

et 1860, n°11 de la même rue en 1861, rue au Lard en 1862,

au numéro 6 au mois de mars puis au numéro 4 en décembre.

Enfin, ils se fixent au 36 rue de Paris, dans le quartier St Nicolas,

rive doite, zone où se trouvaient aussi des briquetteries. Il

est probable qu'ils ont acquis cette maison puisqu'au décès

de Michel, la table des successions révèle un minuscule

pécule de 100 francs et un revenu immobilier de 160 francs dont

les héritiers étaient ses enfants. Le recensement de 1866

indique deux "ménages" au même numéro,

neuf membres de la famille Buthion et un vigneron (ou faïencier,

à son décès) de 74 ans, Pierre Louis Bezault, qui

mourut quatre ans plus tard, le 11 mai 1870 à l'hospice civil.

Auraient-ils acheté la maison et hébergé l'ancien

propriétaire vieillissant? Marie et les enfants résideront

encore au 36 rue de Paris en 1872, après le décès

de Michel. En 1880, après la mort de Marie en 1875, son père,

décédé à l'hôpital civil de Montereau,

était lui aussi domicilié au 36 rue de Paris.

Toutes références voir la généalogie

Buthion.

![]() Traces de Michel Buthion et Marie Villard

Traces de Michel Buthion et Marie Villard

Sur le plan ci-dessous, extrait de la monographie de l'intituteur en 1889, l'emplacement de la faïencerie et des quartiers de Montereau. En passant la souris, on fera apparaître les diverses adresses de la famille Buthion.

Après presque une dizaine d'actes entre 1841 et 1853 où son nom de famille était orthographié Buthion par l'officier municipal et qu'il signait régulièrement "Buthihont", et quelquefois "Butihiont" "Buthent" montrant par là qu'il ne maîtrisait pas vraiment l'écriture, le 22 mai 1856, à la mairie de Polaincourt, il exigea que l'écriture de son nom soit conforme à sa signature et fit rayer, tant dans le texte qu'en marge la forme "Buthion" pour la remplacer par "Butihont". C'est sous ce nom que furent enregistrées Marie Sébastienne, puis Francine Claudia, qui pourtant, se maria sous le nom de Buthion en 1879, orthographe que Michel avait fini par adopter dès 1858.

Le prénom d'usage de Michel aurait-il été Nicolas, mention qui ne figure qu'une seule fois parmi les nombreux actes :" "Nicolas Buthion, décédé à Vilbert sous le prénom de Michel" AD 77 Etat civil de Montereau 5 Mi 7694 p 83

Michel Buthion fut père quatorze fois, trois enfants avec Jeanne Guy, onze avec Marie Villard. Robustes enfants puisqu'aucun nourrisson ne mourut, il ne perdit que deux enfants, l'un à deux ans, l'autre à six. Au moment de son décès, neuf enfants vivaient avec le couple au n°36 rue de Paris.

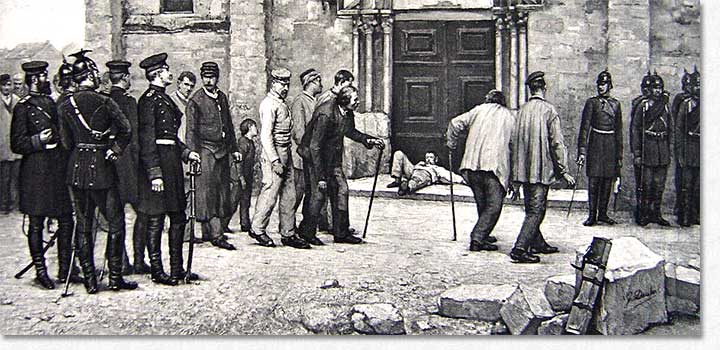

C'est pourtant un père de famille très nombreuse,

âgé de cinquante trois ans qui se porta volontaire pour combattre

les Prussiens, à l'automne 1870, signe d'un caractère que

je présume bien trempé:

"...les gardes nationaux de Montereau, les Volontaires de l'Yonne qui

se trouvaient dans cette dernière ville, et des francs-tireurs, le

tout formant un effectif d'à peu près 800 à 900 cents

hommes, ayant appris que 200 Prussiens se livraient à des réquisitions

dans les cantons de Nangis et de Mormant, se portèrent au devant

de ces troupes."

Louis Rogeron Récits provinois de la guerre de 1870-71

Passant par la Chapelle Rablais, les partisans affrontèrent l'ennemi à Grandpuits. La bataille est décrite en détail dans les journaux de l'époque comme la Feuille de Provins (qui s'obstine à refuser la majuscule aux "prussiens" et oublie que des prisonniers furent capturés) et une brochure, "Journal de l'occupation prussienne 1870-1871. Montereau-faut-Yonne" par Amédée Fauche, publié à chaud, en 1871. L'historien de Montereau, ne voulant pas ternir la mémoire des volontaires, reconnue par le préfet et la municipalité de Montereau qui leur érigea un monument, passa sous silence le manque d'organisation de la troupe, relevé par l'historien de Provins: "Arrivés près des bois qui avoisinent Grand-Puits, des gardes nationaux s'amusèrent à tirer des coups de fusils sur des renards et des lièvres..." Récits provinois de la guerre de 1870-71

Journal de l'occupation prussienne

1870-1871

... Dans la nuit du jeudi au vendredi 21 octobre, on annonçait qu'un

petit détachement prussien faisait des réquisitions du côté

de La Chapelle-Rablais. On décida d'aller attaquer ce détachement

et, à trois heures du matin, les volontaires de Montereau, de Cannes

et de Varennes se dirigeaient, malgré une pluie fine et serrée,

sur Forges où déjà s'étaient réunis les

volontaires de cette commune et ceux de La Grande-Paroisse. En route, se

trouvèrent encore les volontaires de Misy, Barbey, Marolles, Saint

Germain-Laval, Salins et Laval.

A Coutençon, on fit une petite halte pour laisser à la compagnie

de marche d'Auxerre le temps de nous rejoindre. La compagnie arriva bientôt,

en effet, amenée de Vinneuf par des voitures et des charrettes. A

Coutençon on signalait l'ennemi à La Chapelle-Rablais et on

partit joyeux, persuadé que là enfin on rencontrerait cet

ennemi que, deux fois déjà, nos volontaires étaient

allés inutilement chercher.

Les volontaires d'Auxerre prirent la tête de la colonne et on arriva

à La Chapelle-Rablais. On y fit une nouvelle halte de quelques minutes

et on apprit que l'ennemi devait être à 10 kilomètres,

à Grand-Puits. Nous avions déjà fait 22 kilomètres,

la pluie sur le dos et sans autre nourriture qu'un morceau de pain bis et

du fromage très-hospitalièrement offerts du reste, par le

fermier d'un pays que nous avions traversé. Néanmoins, tout

le monde voulait aller en avant et le commandant donna le signal de la marche.

A Fontenailles, on eut des renseignements sûrs. Les Prussiens, au

nombre de deux cents fantassins et d'une centaine de cavaliers faisaient

des réquisitions à la ferme de la Salle, commune de Grand-Puits

et, pour ainsi dire, la première maison de ce village. La ferme de

la Salle est un ancien château-fort du XVI° siècle, entourée

de hauts murs et de fossés profonds et remplis d'eau: c'est une véritable

forteresse parfaitement en état de se défendre contre des

troupes dénuées d'artillerie...

![]() La suite: Un épisode de la guerre de 1870 Montereau/ la Chapelle

Rablais/ Grandpuits

La suite: Un épisode de la guerre de 1870 Montereau/ la Chapelle

Rablais/ Grandpuits

Récits provinois : "Après

deux heures de lutte, les francs-tireurs et les gardes nationaux dénués

de munitions et exposés à tous les coups des Prussiens qui,

parfaitement abrités derrière d'épaisses murailles,

tiraient à coup sûr, se virent dans l'obligation de cesser

le combat. À ce moment des cavaliers ennemis sortent d'un enclos

attenant à la ferme et chargent vigoureusement les gardes nationaux

qui laissèrent quelques prisonniers entre leurs mains."

Journal de l'occupation, Montereau : "Le malheureux

Buthion, père de neuf enfants, avait été fait prisonnier

avec Miloche et Pinois..." Miloche, en passe d'être déporté

vers la Prusse, réussit à s'évader à Château

Thierry; "Quant à Pinois, dit Ducret,

emmené prisonnier en Prusse, il ne nous reste qu'à chercher

le lieu de sa résidence, pour apporter, s'il est possible, un allégement

à sa misère et à ses souffrances."

"Le malheureux Buthion, père de

neuf enfants, avait été fait prisonnier avec Miloche et

Pinois mais plus âgé que ses compagnons d'armes, et brisé

de fatigue, il ne put suivre ses geôliers qui le fusillèrent

lâchement, près du village de Vilbert. M. Brichant, curé

de Bernay, bon prêtre, au cœur français et charitable,

donna la sépulture à ce corps inconnu, à cet homme

qui mourait glorieusement pour son pays." Aucune

mention d'un acte de guerre, et pas d'autre victime dans ce village

(aucune sur le registre de Grandpuits); curieusement, l'acte de décès

à Vilbert fourmille de renseignements exacts sur la généalogie

de Michel Buthion, d'où le curé le tenait-il? On y apprend

aussi qu'il est décédé à cinq heures du

soir, le 21 octobre, le soir même des combats.

Etat civil Vilbert 5 Mi 3686 p 242 / retranscription dans le registre

de Montereau 5 Mi 7690 p 253

"Brisé de fatigue, il ne put suivre ses geôliers" après deux heures combat précédés d'une marche d'une trentaine de kms de Montereau à Grandpuits, sous la pluie... A l'étape de la Chapelle Rablais: "Nous avions déjà fait 22 kilomètres, la pluie sur le dos et sans autre nourriture qu'un morceau de pain bis et du fromage très-hospitalièrement offerts du reste, par le fermier d'un pays que nous avions traversé." Il aura encore marché une quinzaine de kilomètres jusqu'à Vilbert avant d'être trop épuisé pour suivre. Blessure? Age : 53 ans était-ce un âge avancé pour un ouvrier du XIX° siècle? Ou problème de santé? Si l'on ne possède pas de document sur l'état de santé de Michel Buthion, les fiches militaires montrent que deux de ses petits fils, de pères différents, souffraient de problèmes cardiaques : "tachycardie persistante et lésion mitrale bien compensée, endocardite chronique, lésion mitrale et aortique" chez René François, fils de Michel-Claude Buthion; Michel Pierre, fils de François Buthion et de Victorine Jumas fut réformé pour insuffisance mitrale en 1899.

"L'enterrement des victimes de Grandpuits a donné lieu, à Montereau, à une cérémonie imposante. Au moment du cortège, toutes les boutiques, tous les magasins étaient fermés et toute la population, les femmes en grand deuil, accompagnait à leur dernière demeure ces braves qui avaient sacrifié leur vie pour sauver la patrie." Feuille de Provins du samedi 5 novembre 1870

"Morts pour la patrie 1870/1871 Grandpuits et Crisenoy" cimetière de Montereau

Ce fut un baroud d'honneur, car, quelques jours plus tard, les Prussiens vinrent occuper la ville et désarmer la garde nationale de Montereau: "Dimanche dernier, à 7 heures et demie du matin, on annonçait l'arrivée d'un corps d'armée prussien. Chacun courut sur le quai d'Yonne, sur les ponts, sur la montagne de Surville, et on vit en effet une vingtaine de cavaliers battant la plaine St Maurice... L'officier déclina sa mission. Il venait, suivi de 300 cavaliers, 1.200 fantassins, quatre pièces de canons et une mitrailleuse désarmer la garde nationale; il prévenait en outre, que si dans une demi-heure, la ville ne s'était pas rendue, le bombardement et l'attaque commenceraient immédiatement." Feuille de Provins du samedi 5 novembre 1870

| Traces de Michel Buthion, Marie et Jean Antoine Villard | |

| Grandpuits, un épisode de la guerre de 1870 | |