Les cordonniers

de Lorraine / 2

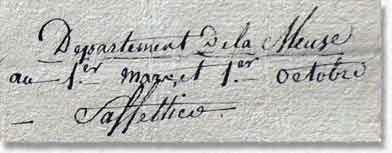

Quelques mois ont encore passé, le temps de faire le tour des associations de généalogie, des forums et autres groupes Yahoo et, aussi, de dépouiller une enquête de 1809 sur les travailleurs saisonniers en Seine et Marne découverte lors de l'exposition au musée des Pays de Seine et Marne: "Histoires d'ici, mémoires d'ailleurs". Un panneau y présentait mes travaux sur les passeports et les migrants.

![]() Lien vers la page de présentation de l'exposition au Musée

des Pays de Seine et Marne

Lien vers la page de présentation de l'exposition au Musée

des Pays de Seine et Marne

On peut localiser les points de chute

des Lorrains sur cette carte du département, chaque puce bleue repérant

un village. Y sont mêlés les cordonniers découverts

au nord de la Seine et Marne, à partir de listes éditées

par le Cercle de Généalogie de la Brie et autres sources,

dont le courrier des lecteurs du bulletin du Cercle de Généalogie

et d'Héraldique de Seine-et-Marne; les Lorrains découverts

autour de la Chapelle Rablais et ceux recensés par l'enquête

de 1809 qui ne détaille que les communes des arrondissements de Coulommiers

et de Melun.

Les arrondissements de Provins et de Fontainebleau ne signalent ni Lorrains,

ni cordonniers. Quant à celui de Meaux, où les cordonniers

lorrains pullulaient, s'il signale bien la présence de migrants de

la Meuse, sans en indiquer le nombre, il oublie le métier de cordonnier

dans l'amalgame des quinze cents saisonniers, venus pour couper les blés,

seigles, avoines, orges.

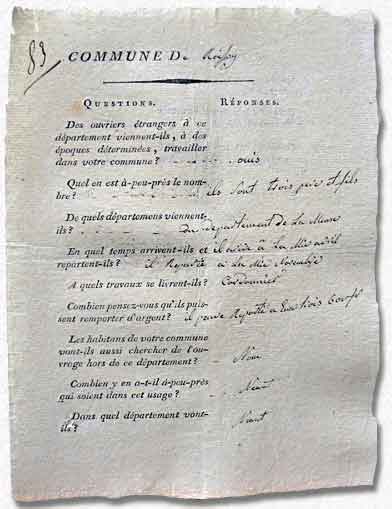

Bien qu'imparfaite, l'enquête de 1809 donne de précieux renseignements sur les migrants en Seine et Marne, au temps de Napoléon I°.

On découvre ainsi que, sur les vingt et une communes qui signalent des cordonniers, dix huit précisent qu'ils viennent de Lorraine (trois autres de départements proches: Ardennes, Vosges et Marne). Cinq communes ne précisent pas de quelle partie de la Lorraine proviennent les cordonniers. Dans un questionnaire: la Meurthe, un autre: la Moselle. Onze réponses associent les cordonniers au département de la Meuse, comme les migrants d'Hargeville découverts à la Chapelle Rablais.

Ils arrivent au printemps: 13 réponses pour mars, 5 pour avril et 3 pour mai. Ils repartent à l'automne: un départ non précisé, 3 en septembre, 5 en octobre et 12 en novembre. (Les réponses ne sont pas toujours fiables car il arrive fréquemment qu'un officier municipal mêle, dans le questionnaire, des migrants de différents métiers, origines et calendriers.) Arrivées et départs des sabotiers sont inversés, par rapport aux cordonniers puisqu'ils arrivent à l'automne, octobre, novembre, pour repartir au printemps, avril mai, un rythme semblable aux scieurs de long qui, eux aussi, travaillent le bois coupé.

Dans l'enquête

de 1809, on ne parle jamais de groupes de Lorrains, comme on découvre

des cohortes de moissonneurs, par exemple. Un cordonnier par village, au maximum

trois: un père et deux fils sont ainsi signalé à Roissy,

arrondissement de Melun, ou bien patron et apprenti comme à St Rémy,

arrondissement de Coulommiers. Les salaires estimés sont très

variables, d'une part à cause du questionnaire lui même. Les

réponses ont été données, pour la plupart, en

février, époque à laquelle la plupart des migrants ne

sont pas dans les communes qui les accueillent. Certains officiers municipaux

ont dû répondre sans trop connaître le sujet et sans pouvoir

interroger les artisans migrants. S'étaient- ils déjà

intéressés aux conditions de vie des ouvriers saisonniers avant

d'avoir à remplir ce questionnaire? Ils connaissaient certainement

le salaire versé aux moisonneurs, aux faucheurs... puisque c'étaient

les fermiers du village qui le versaient. Mais comment estimer la somme que

peut rapporter chez lui un cordonnier, un sabotier, un ramoneur ?

Les Lorrains en Brie se répartissent de manière assez uniforme comme l'indique la carte, ce qui n'est pas le cas des sabotiers dont on découvre une forte concentration près de la forêt de Crécy: trente à Favières, originaires de Charente, quatorze à Villeneuve le Comte et seize à Mortcerf, originaires du Limousin. On peut découvrir leur localisation sur la carte ci- dessus, en passant la souris sur le lien.

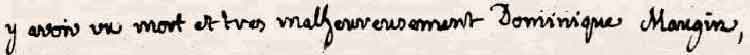

Un village leur servait de point de chute, mais les cordonniers devaient rayonner alentour, comme on le découvre dans la relation de ce tragique fait- divers: " L'an cinq de la République française, un crime horrible fut commis à la ferme de la Hotte par les chauffeurs, bande de brigands composée de prisonniers libérés, de déserteurs et du rebut des armées républicaines." Les chauffeurs de pâturons, surnommés ainsi parce qu'ils brûlaient les pieds de leurs victimes pour leur faire révéler l'endroit où elles cachaient leur argent, sévissaient au temps de la Terreur et disparurent sous le Consulat. Une bande a attaqué la ferme isolée de la Hotte, commune de Favières, y a torturé "la citoyenne veuve Gilles Nicolas, âgée de soixante huit ans, fermière à ladite ferme, ayant les bras liés ainsi que les jambes, les yeux bandés, les pieds, les jambes et les cuisses brûlées au point que la peau des jambes en est ravalée", le charretier, le vacher, la servante, un pensionnaire de soixante douze ans, et un cordonnier qui avait eu la malchance de choisir cette ferme- là, ce soir- là pour y coucher.

![]() Le texte intégral du "malheur arrivé à la ferme

de la Hotte"

Le texte intégral du "malheur arrivé à la ferme

de la Hotte"

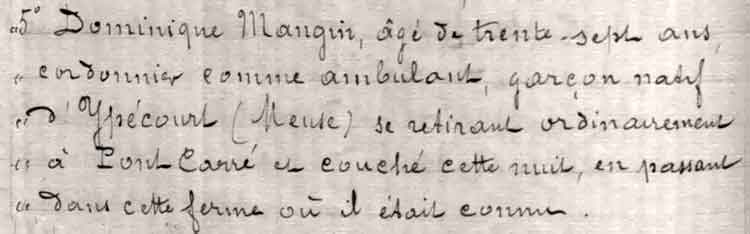

Dans la relation de ce tragique fait divers il est noté:

""Dominique Mangin, âgé de trente

sept ans, cordonnier comme ambulant, natif d'Ypécourt (Meuse), se retirant

ordinairement à PontCarré et couché cette nuit, en passant,

dans cette ferme où il était connu."

Le malheureux Dominique avait choisi de passer la nuit à huit kilomètres

seulement de son point de chute. Il y était connu, ce n'était

pas la première fois qu'il y passait. "Cordonnier

comme amubulant": peut- être avait-il travaillé à

ravauder les souliers des gens de la ferme ou du village de Favières

avant de continuer plus loin sa tournée pour retourner au village de

Pontcarré, repartir plus tard pour une nouvelle tournée puis

passer l'hiver en Lorraine.

Autre hypothèse: il aurait pu participer à la fenaison, comme

les maçons de la Creuse qui délaissaient le bâtiment,

le temps d'une saison de fauche, mais c'était un peu tôt pour

la saison des foins (le 20 floréal an V correspond au 9 mai 1797)

et aucun document n'associe cordonnier et faucheur.

Si près de son lieu de résidence et à cette époque

de l'année (il venait d'arriver de Lorraine) ce n'était certainement

pas une étape dans le chemin du retour.

Dans les actes concernant les voituriers thiérachiens, on a noté

la différence entre "demeurant"

réservé aux autochtones et "résidant

ou se retirant" pour qualifier l'habitat des migrants. Ici,

le terme employé "se retirant ordinairement

à PontCarré" indique clairement que Dominique

Mangin n'en avait pas fait sa résidence principale qui devait rester

Ippécourt où l'on trouve nombre de Mangin.

Ippécourt, comme Hargeville (au moins 8 cordonniers en Brie) et Vaubécourt

et Riancourt, commune disparue proche (au moins 17 cordonniers en Brie)

se situe dans un triangle Sainte Menehould, Verdun, Bar le Duc d'où

provient la presque totalité des cordonniers lorrains de la Brie.

La migration pouvait être un moyen d'échapper à la conscription en ces temps de guerre; difficile de recenser celui qui est sur les routes. Je ne suis pas certain que ce soit le cas pour les cordonniers qui revenaient fréquemment au pays. L'idée que l'enquête de 1809 aurait pu servir à contrôler les migrants n'est pas fondée car les réponses des communes sont toujours anonymes, aucun nom de migrant n'est cité.

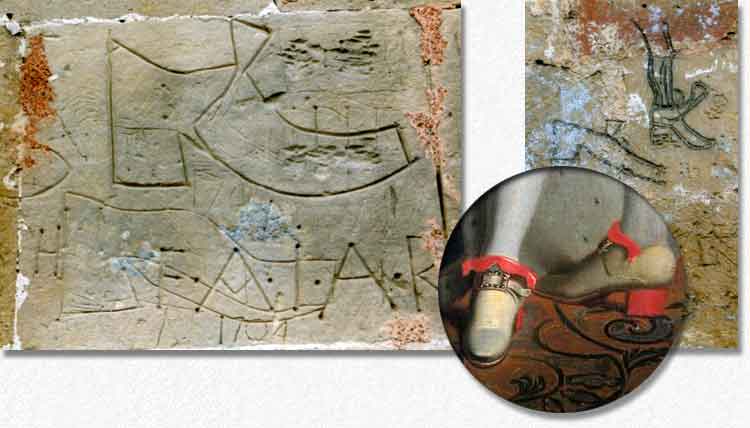

Pour compléter cette brève enquête sur les cordonniers lorrains découverts en Brie, il faudrait le témoignage de ces mêmes cordonniers, de retour au pays. Il est certain que la chaussure devait être au centre de leur préoccupations: on découvre sur les murs de l'église de Condé en Barrois (qui fait maintenant partie des Hauts de Chée, avec Hargeville, Génicourt, Louppy et Les Marats) , en guise d'ex-votos, des graffitis de chaussures qui ressemblent plus aux talons rouges de Louis XIV qu'aux solides brodequins des paysans, souhait ou réalité ?

Quelques témoignages lorrains: dans l'annuaire de 1848 Villers aux Vents (à quelques kilomètres d'Hargeville): "L’industrie des habitants consiste principalement dans la culture des terres et de la vigne; cependant un tiers environ de ceux-ci vont exercer au-dehors, pendant neuf à dix mois de l’année, leur profession d’émouleur, colporteur de couteaux, rasoirs, ciseaux, etc.., laissant à leurs femmes les soins de la propriété; cet usage nuirait beaucoup à l’agriculture, si les cultivateurs qui se livrent en outre au transport des bois, de la tuile et de la pierre, n’étaient pas en nombre suffisant pour l’étendue du territoire ; mais comme ce nombre est assez considérable, la terre se trouve cependant très bien cultivée"

"... Les cordonniers et les émouleurs ne passaient

pas tout leur temps à Villers: ils partaient au printemps à

pied ou en voitures; ceux des émouleurs qui avaient cheval et voiture

vendaient de la boissellerie et de la ferronnerie de Villotte et Vaubecourt

et complétaient à Langres leur assortiment de coutellerie.

Ils se dirigeaient vers la Normandie, l’Anjou et la Bretagne.

Les piétons, avec leurs hottes, visitaient la Bourgogne, une partie

de la Champagne et même la Suisse. Tout le monde revenait à

son point de départ pour la fête patronale du 22 octobre: c’est

alors que les notaires venaient vendre les terres, près et vignes

dont ils disposaient. On se disputait les lots mis en adjudication ; les

concurrents activaient le feu des enchères, parfois avec archarnement,

et donnaient ainsi la preuve que leurs affaires avaient été

fructueuses."

citation des archives de Villers-aux-Vents par Julien Féry début

XX° siècle

"La population qui en 1789 était de

427 habitants n’est plus en 1886 que de 274 ; c’est donc en

moins de cent ans une diminution de 153 habitants. Cette diminution est

attribuée en grande partie à l’émigration des

émouleurs et des cordonniers qui vont pour la plupart exercer leur

industrie en Bourgogne et s’y établissent. " monographie

de l'instituteur, 1889, 2° version A. Meuse, 366 J 60

"A la longue, beaucoup de nos émigrants,

attirés par le bien-être et la richesse des régions

qu’ils visitaient, finirent par s’y installer, et aujourd’hui

on retrouve de leurs descendants à la tête de maisons importantes

aux Riceys, à Reims, à Dreux, à Laval et à Brest."

archives de Villers-aux-Vents par Julien Féry. Documents extraits

du site: http://cdc-villers.chez-alice.fr/

Aux Marats, commune proche d'Hargeville, l'instuteur Richard ne signalait

plus en 1889 l'activité de cordonnier ou rémouleur: "La

majeure partie des habitants qui ne sont pas cultivateurs se livrent à

une industrie particulière à la localité, c'est la

fabrication des briques non cuites, mais désséchées

au soleil : elles sont excellentes pour la construction des fours."

http://a.durand.pagesperso-orange.fr/lesmarats.html

Et Julien Féry, notaire honoraire

et érudit de Villers aux Vents de conclure au début du XX°

siècle: "Il n’y a plus

actuellement ni cordonniers, ni émouleurs."