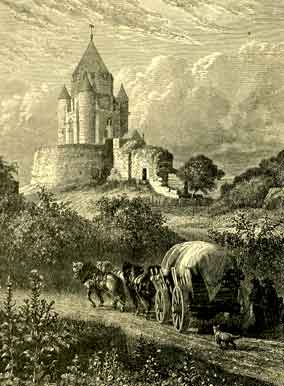

Voituriers par terre

voie, voiture, voiturer, voiturier / 2

VOITURE. Transport de personnes

ou de choses pesantes qui se fait par le moyen de chevaux, charrettes,

bateaux, etc. Les rouliers, les patrons d'un vaisseau doivent avoir

leurs lettres de voiture, qui contiennent l'état des choses voiturées.

Se dit, aussi de la manière de porter les choses. La voiture

par litière est la plus commode, celle par eau est de moindre

coût, et c'est la plus douce. La plus rude voiture est celle des

chevaux de messagers, de chasse-marée. Les voitures se font par

des bœufs ou des chameaux, celles des montagnes par des mulets.

On dit proverbialement : adieu la voiture, quand on se moque d'une chose

qui tombe, qui se renverse.

Dictionnaire de Furetière, XVII°s

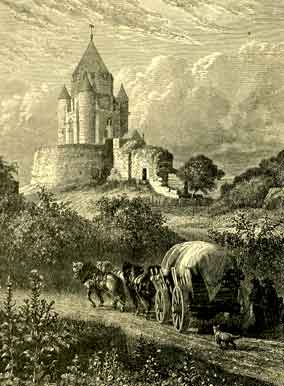

ROULIER, voiturier par terre, qui

transporte les marchandises d'un lieu à un autre sur des chariots,

charettes, fourgons & autres pareilles voitures roulantes.

Les rouliers, à moins que ceux pour qui ils ont chargé,

ou quelqu'un de leur part ne les accompagne, doivent avoir la lettre

de voiture des marchandises qu'ils transportent ; les congés,

si ce sont des vins, eaux-de-vie & autres liqueurs ; les acquits

des bureaux où ils passent ; des passeports s'il en est besoin,

& s'ils passent par pays ennemis.

Encyclopédie Diderot d'Alembert XVIII°s |

Au voiturier par terre s'opposait le voiturier

par eau, utilisant tout ce qui flotte, aussi bien les bateaux comme les coches

d'eau, les margotats, les flûtes de Bourgogne, les bateaux marnois,

embarcations locales, que des radeaux comme les trains de bois qui descendaient

du Morvan. A l'évidence, rien de tel à la Chapelle Rablais où

l'on serait bien en peine de faire flotter la moindre barque sur le filet

d'eau du ru Guérin. Le sous- sol d'argile à meulières

et la faible pente favorisent plutôt la formation de mares; on en relève

près de deux cents sur les plans cadastraux du début XIX°

s.

Environ deux cent trente kilomètres

séparent la Chapelle Rablais du bourg de Momignies dans les Ardennes

belges, cinq à six journées au rythme des charrois de l'époque.

Si on considère que les voituriers étaient les camionneurs de

l'époque on peut s'étonner qu'un tel nombre ait choisi de s'implanter

dans un lieu totalement dépourvu de la moindre route! Car c'était

la triste situation de plus d'un village avant les années 1830 et du

nôtre en particulier.

Les mots ont bien changé

de sens, par exemple, à l'origine, diligence est défini, dans

le dictionnaire de Furetière par: Activité

qui nous fait porter avec promptitude à exécuter notre devoir

ou nos desseins. La diligence est la qualité la plus requise pour les

domestiques. Camion:

Epingle déliée pour attacher des toiles fines ou autre choses

délicates. Se dit aussi des griffes des chats à cause qu'elles

sont petites et pointues. Se dit aussi d'une espèce de petite charrette,

ou haquet, qui est traînée par deux hommes et qui sert à

transporter des balles de marchandises par la ville.

Voiture se rapportait à tous les modes

de déplacement, au point que les deux canards de la fable de la Fontaine

proposaient à la tortue: Nous vous voiturerons

par l'air en Amérique et Bernardin de

St Pierre note, dans Paul et Virginie: les nuages

que le vent alizé voiture dans le ciel...

Dans les dictionnaires, voiture, voiturer,

voiturier s'appliquent, entre autres, au transport des marchandises, un voiturier

correspondrait au camionneur ou au livreur de notre époque. Dans le

langage courant, la distinction entre voiturier, roulier et charretier n'est

pas aussi nette, comme peuvent le révéler les textes de l'époque:

Dans cette vaste charrette, peinte en

bleu, se trouvait un gros garçon joufflu bruni par le soleil, et qui

sifflait en tenant son fouet comme un fusil au port d' armes. "Non, ce

n'est que le charretier, dit Benassis. Admirez un peu comme le bien- être

industriel du maître se reflète sur tout, même sur l' équipage

de ce voiturier!

Balzac, le médecin de campagne

Cette hauteur, il la connaissait bien ; mais

il cherchait si quelque charrette oubliée par un voiturier le long

de ce mur ne lui donnerait pas un moyen de gagner le faîte. Une fois

arrivé au faîte, leste et vigoureux comme il l'était,

il eût facilement sauté à l'intérieur. Il n'y avait

point de charrette contre la muraille.

Alexandre Dumas, la comtesse de Charny

Hier, sur le coup de midi, je revenais du village, et, pour éviter

le soleil, je longeais les murs de la ferme, dans l'ombre des micocouliers...

Sur la route, devant le mas, des valets silencieux achevaient de charger une

charrette de foin... La charrette s'ébranla pour partir. Moi, qui voulais

en savoir plus long, je demandai au voiturier de monter à côté

de lui, et c'est là-haut, dans le foin, que j'appris toute cette navrante

histoire...

Alphonse Daudet Lettres de mon moulin, l'Arlésienne

" Ce qui frappe, c'est la lenteur.

Jusque vers 1760, les déplacements, dépassant rarement la moyenne

horaire d'une lieue, quatre ou cinq kilomètres. Les plus rapides, par

les chevaux "courant la poste", le galop réservé théoriquement

aux services royaux, peuvent atteindre la vertigineuse allure de vingt kilomètres

à l'heure; encore faut- il trouver des chevaux frais à chaque

étape...

Après 1775, sur les grandes

routes, les "messageries royales" créées par Turgot

utilisent les diligences. Elles sont équipées de ressorts et

avancent au galop grâce à un système de relais installés

de loin en loin par l'entreprise de messageries qui exploite la ligne. Pour

leur première étape, elles partent en pleine nuit, à

2 ou 3 h du matin, et arrivent assez tard à l'auberge du soir. Les

nouvelles voitures font deux à trois fois plus de chemin en 24 heures

que les carrosses. La diligence de Lyon franchit ainsi environ 470 km en 5

jours seulement, soit à la vitesse moyenne de 94 km par jour; celle

de Valenciennes atteint 101 km par jour, et celle de Lille, la plus rapide,

ne met que 2 jours pour couvrir 234 km. Mais ce sont encore des exceptions.

"

Extrait d'un manuel scolaire Cycle Moyen Histoire

géo Istra vol 2 1982

Les routes étaient coupées de péages

et d'octrois comme celui de la Porte St Jean de Provins

Les

véhicules utilisés sont très lents: coches ou carrosses

dont des voitures mal suspendues marchent au trot et le plus souvent au pas

de chevaux qu'on ne peut relayer pendant toute la durée du voyage. On

s'arrête toujours avant la tombée de la nuit et, en comptant une

halte prolongée à mi-étape pour la dînée,

on avance ainsi péniblement de 40 à 50 km par jour...

Les marchandises vont encore plus lentement: le vin d'Orléans met quatre

jours pour «monter» à Paris; les toiles de Laval cahotent

deux semaines avant de toucher Rouen et celles de Rouen, un mois pour atteindre

Lyon.