Etienne Fare Charles Huvier/23

curé de la Chapelle Rablais 1752/1759

Acheter son presbytère /2

illustrations pour leur légende.

Ctrl + pour agrandir la page

Etienne Fare Charles Huvier ne laissa pas de commentaires à propos de Charles Bureau, son prédécesseur, du moins, pas dans le registre paroissial qu'il émailla de ses nombreuses "nottes", mais susceptible d'être lu par un autre curé, son possible successeur (et par nul autre). Certains indices laissent à penser que les relations entre les deux prêtres ne furent pas très cordiales...

Que s'était-il passé, pendant les premiers

mois de cohabitation, entre la prise de fonction d'Etienne Huvier, fin

mai 1752 et l'achat du presbytère, en octobre?

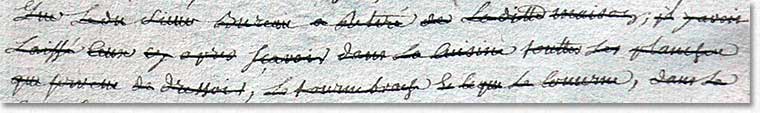

Dans les dernières pages de l'acte de vente, le notaire avait

noté la longue liste de ce que Charles Bureau laissait à

son successeur :

Tout ceci fut proprement raturé. Charles Bureau ne laissait absolument rien à son successeur; plus de buffet, d'armoire, de tournebroche, plus la moindre petite planche... a-t'il seulement laissé la porte verte? Est-ce ainsi que l'on traite quelqu'un qu'on apprécie, ou cette mesquinerie est-elle révélatrice des tensions entre les deux prêtres?

Notons qu'Etienne Huvier prit sa revanche,

quelques années plus tard, en 1755, quand, au sujet du presbytère,

il se fit écho d'une rumeur concernant son prédécesseur,

ce qui l'obligea à verser 72 livres, sous peine d'un procès

: "... Le sieur Bureau ancien curé

dudit lieu présent à laditte assemblée comme propriétaire

de biens dans laditte parroisse a observé qu'il a appris que plusieurs

desdits habitans prétendant qu'il s'estoit autrefois servy des

pierres et de vieux bois conssumés provenans de laditte mazure...

cependant ledit sieur Bureau a offert de donner à laditte église

une somme de soixante douze livres pour engager lesdits sieurs propriétaires

et habitans à se désister de laditte prétention quoiqu'elle

ne soit aucunement fondée... Si les propriétaires et habitans

eussent parlé, il y eut eu dans l'assemblée une difficulté

qui auroit donné nature à un procés de la part desdits

propriétaires e ... tre Mr Bureau mais dans le fond ... "

Acte d'assemblée du 30 novembre 1755 minutes

du notaire Vaudremer AD 77 188 E 63 (lacunes dans le texte)

Charles Bureau, quittant la Chapelle Rablais, s'installa à Nangis, la petite ville proche, mais continua à fréquenter son ancienne paroisse: le 16 novembre 1752, il était procureur général & spécial du propriétaire, bourgeois de Paris, pour le bail de la ferme des Montils; le 9 mai 1753, il fut parrain du fils du châtelain des Moyeux, baptisé par le curé Huvier; en 1753, 1754 et 1755, il loua à bail des terres sur la Chapelle Rablais; en 1754, il était présent lors de l'assemblée des habitants "tant pour luy que pour le sieur Le Semetier" etc... L'ancien curé, pas vraiment impotent, était encore fort présent dans son ancienne paroisse et peut-être encore influent.

Charles Bureau fut témoin des premières actions du curé Huvier dans sa paroisse, qui ne tardèrent pas. Le jeune curé donna quelques coups de pied dans la fourmilière, comme on le verra mieux à la page suivante. D'après les "nottes" émaillant le registre de 1752, l'angélus n'était plus sonné, l'office ne se déroulait plus comme il aurait dû, la sage femme n'avait pas été nommée suivant les règles, le maître d'école ayant officié sous Charles Bureau n'était pas digne de ses fonctions, les dettes n'étaient pas couvertes (plus tard, on découvrira que le curé Bureau, intime du châtelain puisqu'il fut le parrain de l'un de ses fils, n'avait pas exigé l'ensemble des dîmes qu'il devait) ... autant de petits faits notés par Etienne Huvier qui devaient refléter ses opinions mais qui ne devaient pas être du goût de Charles Bureau, pour peu que le nouveau curé ait exprimé publiquement ces remarques.

En quelques mois, les relations entre les deux curés avaient dû s'envenimer, et Charles Bureau n'avait plus été enclin à faire le moindre cadeau à son successeur. D'où ces longues ratures sur l'acte de vente.

Connaissant le caractère bien trempé

d'Etienne Fare Charles Huvier, il est fort étonnant qu'il ait

accepté de se laisser plumer par l'ancien curé, depuis

plus de cinquante ans, les curés achètent leur presbytère...

et par les paroissiens, dont la Fabrique dépensait en impôts,

cierges et entretien presque l'intégralité des recettes

et n'avait pas proposé de dédommagement pour l'absence

de presbytère.

En 1752, Etienne Huvier acheta le presbytère de son prédécesseur

et ne réclama pas le montant d'un loyer !

Feuille volante annexée aux minutes du notaire Vaudremer 188 E 63

A

la fin de sa supplique, Etienne Huvier essaya de jouer de ses relations,

en l'occurence la position de son frère Jean, bailli et maire de

la ville de Coulommiers :

"Le suppliant frère de celuy qui a l'honneur d'être

vôtre subdelegué à Coulomiers ne cessera d'adresser

à Dieu ses voeux et ses prières pour la conservation de

la santé de vôtre Grandeur. Huvier Curé de la Chapelle

Arablay"

Ci-contre: portrait de Jean Huvier

conservé aux Archives départementales de Seine et Marne,

de même que son costume: veste et culotte bordeaux foncé,

gilet blanc brodé, 2 noeuds noirs

AD 77 195 J 3-17 & 195J11-1

Le moment était fort mal choisi pour

remettre à l'ordre du jour le dossier du presbytère. Etienne

Huvier n'en fut certainement pas à l'initiative, se contentant

de répondre à une enquête de Berthier de Sauvigny,

intendant de la généralité de Paris sur l'éventualité

de réparations au presbytère. Mais la réponse de

l'intendant l'incita (ou l'obligea) à poursuivre: "Vu

la présente requete nous ordonnons qu'icelle sera communiquée

aux principaux propriétaire et habitans de ladite paroisse générallement

assemblés à la diligence du sindic au son de la cloche

a la maniere accoutumëe pour par eux déliberer sur le contenu

d'hycelle pour leur délibération à nous rapportëe

avec l'avis du Sr Desverneys notre subdélégué à

Montereau être ordonné ce qu'il appartiendra. Fait à

Paris le vingt quatre janvier mil sept cent cinquante cinq."

Cette date coïncidait avec le début

de coûteux travaux à l'église "le

24° dudit mois de janvier audit an j'ai passé avec eux un

marché sous seing privé des réparations dudit choeur

moyen..." qui avaient donné

lieu à de nombreuses assemblées de paroissiens et des

propriétaires, depuis plus d'un an.

Les paroissiens, manouvriers et laboureurs, avaient déjà

été sollicités à plusieurs reprises pour

assurer le traitement d'un nouveau maître d'école, puis

pour ces travaux à l'église. N'oublions pas que le curé

exigeait déjà d'eux environ un dixième de leur

revenu par la dîme, et qu'il faisait payer le casuel, les cérémonies

religieuses, autres que baptême.

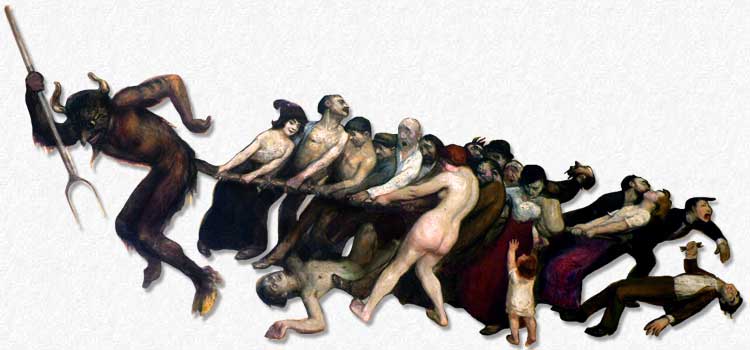

Les habitants de la Chapelle Arrablay tiraient déjà le

diable par la queue, il aurait été malvenu de les solliciter

à nouveau. Etienne Fare Charles Huvier renonça à

ses prétentions sur un presbytère, contre l'octroi d'un

petit terrain (et la pique en direction du curé Bureau mentionnée

plus haut).

"...Et à l'instant est comparu ledit

sieur Huvier curé lequel ayant égard aux réparations

que lesdits propriétaires et habitans viennent de faire faire

à laditte église dudit lieu de la Chapelle et à

l'indigence desdits habitans, voulant d'ailleurs prouver d'une manière

sensible aux uns et aux autres son affection sincère pour eux,

s'est desisté autant qu'il est en luy estant qu'il sera curé

dudit lieu à touttes prétentions audit presbitère...

... se contentant seulement pour toutte indemnité et reconnoissance

de la part desdits sieurs propriétaires et habitans de la jouissance

d'un terrain consistant en quinze perches appartenant à laditte

église où quelques uns croyent sans fondement solide qu'il

y avoit jadis deux petittes travées de logis couvertes de chaumes..."

30 novembre 1755 minutes du notaire Vaudremer

188 E 63

Dans l'une de ses notes, il ajoute : l'acte "est avantageux pour les propriétaires et habitans et ne lie point mes successeurs. des circonstances n'ont engagé de céder mon droit; mais je ne l'ai fait que par bonté et bienveillance sans néamoins donner la moindre atteinte au droit certain et incontestable de mes successeurs."

Après onze mois de démarches,

"après avoir vu plusieurs

fois Mr le Comte de Guerchy Seigneur de nangis et de cette paroisse.."

avoir convoqué plusieurs assemblées "j'ai

fait convoquer par le Sindic une assemblée trois dimanches de

suitte et ai écri à tous les principaux propriétaires

pour les inviter à s'y trouver",

Etienne Huvier n'aura gagné, comme compensation du manque de

presbytère, que l'octroi d'un terrain de 15 perches carrées,

soit entre environ 600 et 700 mètres carrés (suivant les

mesures au petit ou au grand arpent car les deux valeurs avaient cours

à la Chapelle Rablais.)

Peut être a-t'il aussi gagné une forme de lassitude de

quelques paroissiens, fatigués de tant de sollicitations, et

qui auraient regretté le temps du placide curé Bureau

Les quatre dernières pages ont été

consacrées à l'arrivée du curé Huvier dans

la paroisse de la Chapelle Rablais. Les faits que j'y ai exposés

m'avaient fort étonnés au moment où je les ai découverts.

En débutant les recherches, je n'avais pas imaginé que

des curés avaient pu être obligés "d'acheter"

leur cure ou leur presbytère.

Si la "résignation ad favorem" n'était pas rare

sous l'ancien régime, j'en ai trouvé plusieurs actes,

je ne sais pas si beaucoup de curés avaient été

dans l'obligation d'acquérir leur presbytère, sans contrepartie,

dans d'autres paroisses.

C'est pourquoi je fais appel aux lecteurs de ces pages qui pourraient

m'éclairer de leurs connaissances. Merci d'avance. ![]()

|

|

|