La Chapelle Rablais

Homme vivant et mourant 3

pour leur légende.

Ctrl + pour agrandir la page

L'homme vivant et mourant du petit village de Beauce

devait aussi "payer tous droits proffits

féodeaux et émoluments des foy et aveux qui seront fournys

et dont du tout il sera remboursé sur les quittances qu’il

en raportera par les marguilliers boursiers ausquels lesdittes sommes

seront allouées dans la dépense de leurs comptes".

Non seulement, il représentait symboliquement la communauté

des paroissiens, mais en plus, il devait se charger à ses frais

de la trésorerie, dont il devait être remboursé.

"En reconnaissance desquelles nominations

consentent lesdits sieurs comparants que ledit Haillard jouisse gratuitement

du banc qui est dans laditte église pour le vivant et mourant".

AD91_2E37/32

Procédure plutôt inhabituelle et à la limite de

la légalité, puisque, quand il signa l'acte, Jean Pierre

Haillard n'en avait pas le droit, il était encore mineur. Né

le 5 août 1763, il n'avait, en 1786 que vingt trois ans, pas encore

les vingt cinq légaux. En Brie, Joseph Mizel n'eut pas à

endosser cette responsabilité, il n'avait que quinze ans, et

n'était secondé par aucun parent ou tuteur quand il fut

présenté au seigneur par les marguilliers et invité

à signer l'acte, ce qu'il ne sut faire :

"ont signez avec les parties et notaire à l'exception desdits

Gibert et Mizel quy ont déclarez ne sçavoir écrire

ny signer de ce interpellez..."

AD 77 189 E 20

En Beauce, l'implication de Jean Pierre Haillard était peut être

due à l'effectif si réduit de la population de la paroisse,

seulement 97 habitants en 1793; la petite classe de Congerville photographiée

ci-dessous aurait représenté un cinquième des habitants.

Moins de cent habitants, enfants compris, environ cinquante communiants,

la moitié de femmes qui, hélas, ne pouvaient avoir aucun

rôle dans la gestion de la Fabrique. Ne restaient donc qu'environ

vingt cinq hommes ou peut être moins puisque n'était représentée

que "la plus saine et notable partie des

habitans de laditte paroisse". On conçoit donc que

toutes les bonnes volontés étaient requises, dont celles

de ce presque majeur, assez lettré pour devenir plus tard instituteur...

Revenons à la Chapelle Rablais en 1748 : "...promettant

lesdits Fadin et Gibert audit nom de marguilliers tant pour eux que pour

leurs successeurs, de représenter de trois ans en trois ans ledit

Mizel homme vivant et mourrant audit Seigneur de la Brière ses successeurs

ou ayant cause à peine d'être contraints au payement du droit

et indemnité suivant la coutume... "

Clause qui fut respectée scrupuleusement. Trois années plus

tard, et ensuite, tous les trois ans, les nouveaux marguilliers eurent bien

soin de représenter Jospeh Mizel, homme vivant et mourant, au seigneur

Cyprien de la Brière, puis à son fils Charles. Quand Joseph

Mizel termina son existence, la Fabrique de l'église de la Chapelle

Rablais s'empressa de présenter un nouvel homme, Jacques Gibert,

avant que le délai légal de quarante jours ait été

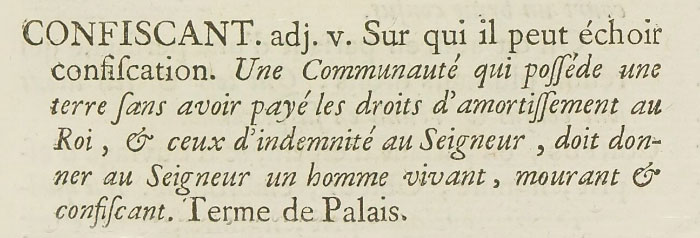

dépassé, sous peine d'amende ou pire, de confiscation, puisque

son titre complet était "homme vivant, mourant et confisquant".

Eh bien non, tout faux ! Rien ne s'est passé comme il était prévu dans l'acte notarié...

Pour le montrer, essayons de retrouver les traces de Joseph Mizel. Son acte de naissance manque dans les archives de la Chapelle Rablais, à cause d'importantes lacunes dans les registres paroissiaux, série du greffe, qui auraient pourtant dû être mieux préservés que ceux en mairie. De plus, l'ordre des années y est souvent bouleversé : par exemple, après l'année 1749 page 159, on trouvera les actes de 1750 à la page 500, ceux de 1751 à la page 491 etc... Le summum concerne l'année 1740 où le cahier reproduit est celui de la paroisse de Gastins! Pour m'y retrouver, j'ai établi une table de ce registre 1699/1785 AD 77 5 Mi 2828, que je partage avec ceux qui ont désespéré de trouver un acte dans cet immonde fouillis. En prime, le suivant 1786/1808 5 Mi 2829

![]() Table du registre paroissial 1699/1785

Table du registre paroissial 1699/1785

![]() Table du registre paroissial 1786/1808

Table du registre paroissial 1786/1808

Peu importe la date exacte de la naissance de Joseph

Mizel, bien que dans un acte, il ait été âgé

de quinze ans en 1748 et que dans un autre, on lui donne vingt trois

ans en 1758, soit une naissance entre 1733 et 1735. Quand il fut désigné

comme représentant de la Fabrique auprès du seigneur,

il était domestique, probablement valet de ferme comme tant de

fils de paysans de son âge. Les filles étaient aussi placées

comme domestiques jusqu'à l'âge du mariage. Economie pour

les parents qui avaient des bouches en moins à nourrir...

En août 1756, il était présent au mariage de son demi-frère,

Jean, compagnon maréchal à Dontilly. Ses deux parents, Jean

Misel/Miselle et Marie Jeanne Clément, étant décédés,

c'est ce demi-frère plus âgé, fils de Jean Misel et

de Madeleine Tondu qui sera son tuteur, un peu plus de trois mois plus tard,

quand Joseph épousera Marie-Anne Leblanc, fille de feue Françoise

Briquet et de François Leblanc, manouvrier, puis bûcheron aux

Petites Maisons, hameau de la Chapelle Rablais aussi nommé la Darderie.

![]() Doc : François Leblanc père, garde des Plaisirs du Roi et

François fils, manouvrier

Doc : François Leblanc père, garde des Plaisirs du Roi et

François fils, manouvrier

La résidence de droit de Joseph était fixée chez son frère, à Dontilly, de fait, il demeurait à la ferme de "la Saucié", paroisse de Nangis, très proche de la Chapelle Rablais. C'est là qu'il rencontra Anne Marie Leblanc, fiançailles le 26 novembre 1756, mariage le lendemain à la Chapelle Rablais. L'ancien marguillier Jacques Gibert faisait partie des témoins.

![]() Résidence de droit, résidence de fait dans le dossier sur

les scieurs de long du Forez

Résidence de droit, résidence de fait dans le dossier sur

les scieurs de long du Forez

En 1757, on retrouve Joseph Mizel charretier chez son beau-frère, Louis Dupont, cultivateur aux Gargots, paroisse d'Echouboulains, à un jet de pierre de la Chapelle Rablais. Le 23 décembre 1757, il est parrain du fils de Louis Dupont et de Françoise Leblanc. Un peu plus d'un mois plus tard, le 7 février 1758, Joseph meurt : "Joseph Mizelle chartier, veuf de Marie Anne Leblanc, décédé du jour précédent, vingt trois ans". Toute la famille est présente et personne ne sait signer.

AD77 Echouboulains 5 Mi 3548 p 207 & 209

Joseph Mizel n'aura représenté

la Fabrique de l'église que pendant une peu moins d'une dizaine

d'années, de décembre 1748 à février 1758.

Pourtant, son successeur ne sera présenté au châtelain

des Moyeux qu'en 1786, avec vingt huit ans de retard. On aurait pu se

demander si un autre homme vivant et mourant ne s'était pas glissé

entre Joseph Mizel et François Bony, si l'acte de 1786 n'avait

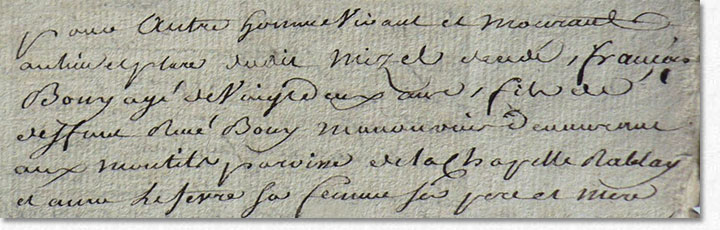

précisé : "La personne

de Joseph Mizel âgé de quinze ans fils de Jean Mizel et

de Jeanne Clément lequel seroit décédé,

pourquoy ledit Picard marguillier pour satisfaire au devoir dont laditte

Eglise est tenüe envers Messire Charles de la Brière Seigneur

des Moyeux Gentil homme de son altesse sérénissime Mgr

le Duc d'Orléans, luy donne et fourny pour autre homme vivant

et mourant au lieu et place dudit Mizel décédé,

François Bony âgé de vingt deux ans, fils de deffunt

René Bony manouvrier demeurant aux Montils paroisse de la Chapelle

Rablay et Anne Lefèvre sa femme ses père et mère,

lequel François Bony cy présent a fait les soumissions

devoirs requis et nécessaires promettant ledit Picard audit nom

tant pour luy que pour ses successeurs de présenter de trois

ans en trois ans ledit François Bonny homme vivant et mourant

audit seigneur de la Brière ses successeurs ou ayant censive

à peine d'être contraint au payement du droit d'indemnité

suivant la coutume.."

Minutes du notaire Vaudremer AD 77 188

E 111

A noter que cet acte est la copie presque parfaite

de celui de 1748, le notaire s'étant contenté de changer

les noms du jeune honne et des marguilliers: "La

personne de Pierre Millet âgé de vingt ans ou environ,

fils de Jean Millet manouvrier, lequel seroit décédé

pourquoy lesdits Fadin et Gibert marguilliers pour satisfaire au devoir

dont ils sont tenus envers Ciprien Delabrière Ecuyer, controlleur

ordinaire des Guerres à présent Seigneur de la Seigneurie

de la Borde des Montils des Moyeux et autres lieux, luy ont donné

et fourny pour autre homme vivant et mourant en lieu de place dudit

Millet décédé, Joseph Mizel domestique demt au

lieu de la Chappelle Rablays, âgé de quinze ans, fils de

Jean Mizel et de Jeanne Clément, lequel Joseph Mizel cy présent

a fait les soumissions et devoirs requis et nécessaires, promettant

lesdits Fadin et Gibert audit nom de marguilliers tant pour eux que

pour leurs successeurs, de représenter de trois ans en trois

ans ledit Mizel homme vivant et mourrant audit Seigneur de la Brière

ses successeurs ou ayant cause à peine d'être contraints

au payement du droit et indemnité suivant la coutume"...

Minutes du notaire Jacques Gibert, Nangis

189 E 20

![]() Doc : le texte intégral de la présentation d'homme vivant

et mourant 1748

Doc : le texte intégral de la présentation d'homme vivant

et mourant 1748

![]() Doc : le texte intégral de la présentation d'homme vivant

et mourant 1786

Doc : le texte intégral de la présentation d'homme vivant

et mourant 1786

L'homme vivant et mourant

S'agit-il du même Joseph Mizel, car on a constaté que dans son entourage, les mêmes prénoms étaient donnés soit de père en fils, soit aux enfants, pouvant prêter à confusion : on trouve deux François Leblanc, le père, garde des Plaisirs du Roi, sachant écrire et signer, et son fils, manouvrier, bûcheron, ignorant l'écriture. Deux Anne Leblanc : Anne-Marie, majeure en 1756 qui décéda peu après puisqu'en 1758, Joseph Mizel est déclaré veuf, et Anne, mineure en 1757 qui épousa François Maury, puis Pierre Meme. Louis Dupont, beau frère, fermier des Gargots où Joseph était charretier, donna son prénom à son fils, lequel ajouta le prénom Louis/Louise à quatre de ses rejetons. Mais, dans tous les actes connus, Joseph est bien dit fils de Jean Mizel, tisserand à la Chapelle Rablais et de (Marie) Jeanne Clément; pas de confusion possible!

Joseph Mizel aurait-il quitté le village, l'aurait-on perdu de vue ? Comme bon nombre d'adolescents de l'époque, Joseph Mizel était placé comme domestique en 1748. A son mariage en 1756, il travaillait à la ferme de la Saucié (la Chaussée), paroisse de Nangis, tout en étant résidant "de droit" à Dontilly avec son demi-frère, maréchal ferrant. A son décès, il résidait dans la ferme des Gargots, à Echouboulains. A part Dontilly, ces hameaux sont tellement proches qu'il aurait été étonnant que les nouvelles n'aient pas circulé, et on verra plus loin les liens qui l'unissaient à l'un des marguilliers. Donc Joseph Mizel n'avait pas été perdu de vue.

Les seigneurs

Le contrat de mariage de Cyprien de

la Brière, en 1713, montre l'étendue de la fortune du seigneur

des Moyeux et de son épouse, Marie Marguerite de Laleu. La dot

de l'épouse comprenait 36.000 £ d'argent, plus des boutiques,

des rentes... l'apport de l'époux est noté dans un "Etat

du mobilier apporté au mariage par Cyprien de la Brière"

et s'élevait à 32.000 livres (était considéré

mobilier tout ce qui n'était pas immobilier, dont l'argent comptant,

les rentes, les billets à ordre... leur énumération

s'étendait sur huit pages.)

AN ET-XLX-464 p 32 à 44 // AN ET-XLX-464 p 52 à 58

Le seigneur des Moyeux n'avait pas vraiment besoin de la somme "d'un sol six deniers l'arpent" pour les terres de la Fabrique. L'acte de 1748 montre que la Fabrique disposait de "trois arpents et demy tant terres que prez ou environ étant en la censive et seigneurie directe dudit seigneur" La contribution demandée était minime, surtout en regard de la fortune des familles de la Brière et Laleu, puis Boivin, épouse de Charles de la Brière.

Le même jour de 1748, le notaire établissait un "titre nouvel" entre Cyprien de la Brière et la Fabrique de la Chapelle Rablais, représentée par les deux mêmes marguilliers, Fadin et Gibert, pour "quinze sols de rente foncière annuelle perpétuelle" à prendre sur "demy arpent de terre assise près les Petits Trenels". Minutes du notaire Jacques Gibert, Nangis 189 E 20 Ce qui montre les bonnes relations entre le seigneur des Moyeux et la Fabrique de l'église du village. Bonnes relations aussi avec le curé Bureau qui officiait en 1748, du même "monde" que le seigneur des Moyeux, fils d'un avocat en parlement et bailli de Nangis, frère écuyer, seigneur de La Courouge, de Vieux Champagne et de Courtevroust, conseiller secrétaire du roi... Les deux frères possédaient des terres à la Chapelle Rablais et il ne semble pas y avoir eu de conflit entre le curé et le seigneur. Les relations furent beaucoup plus tendues avec le curé Huvier puis redeviendront cordiales après son départ (nouvelle cloche, nouvelle chapelle aux frais du château).

Cyprien de la Brière, signataire de l'acte de 1748 est décédé avant l'année de renouvellement d'homme vivant et mourant, en 1786; son fils Charles est cité dans des notes du curé dès 1757. Etait-il au courant de ces menus droits seigneuriaux dus par l'Eglise? Peut être a-t'il fallu qu'un comptable mette un peu d'ordre dans les papiers du Terrier, généralement renouvelés tous les trente ans, pour découvrir la vacance d'homme vivant et mourant.

Les marguilliers

Les marguilliers étaient, théoriquement

tenus de présenter régulièrement l'homme vivant et mourant

au seigneur : "présenter de trois ans en

trois ans ledit François Bonny homme vivant et mourant audit seigneur

de la Brière" acte de 1786

Financièrement, la Fabrique n'avait pas intérêt à

renouveler trop souvent son représentant, car il fallait à chaque

fois payer l'impôt équivalent à la "mainmorte".

Ont-ils fait exprès de cacher le décès au châtelain

?

Jacques Gibert, né vers 1717 à la Chapelle Rablais, a été manouvrier, charretier, mais aussi bedeau, sonneur et fossoyeur auprès de l'église du village, dont il était marguillier en 1748; il s'est marié le 15 novembre 1737 à la Chapelle Rablais avec Jeanne Berthier. Jacques Gibert est décédé le 7 janvier 1788 à la Chapelle Rablais, bien après Joseph Mizel. Il est certain qu'il était au courant du décès de Mizel et qu'il se souvenait de la présentation à de la Brière, mais il lui était impossible de consulter les archives, étant illettré, incapable d'apposer sa signature.

Philippe Antoine Fadin était un laboureur aisé à la Truchonnerie, ferme disparue, non loin du stade du village. Les témoins aux mariages de ses filles montrent qu'il disposait de bonnes relations: Charles de la Brière, seigneur des Moyeux, son épouse et deux prêtres au mariage de Louise Thérèse le 22 novembre 1768 à la Chapelle Rablais 5 Mi 2828 p 320, M. Trudaine de Montigny, Mr Villars, Mr Prost, régisseur de la terre de Montigny... au mariage de Marguerite Françoise à Villeneuve les Bordes le 19 février 1776. 5 Mi 1429 p 209.

Philippe Antoine Fadin est né le 10 mars 1713 à Fontains, le 5 mai 1741, il épousa Louise Goué à la Chapelle Rablais et eut huit enfants. Ses garçons furent enfants de choeur, il était marguillier en 1748, il l'était encore (second marguillier) le 28 décembre 1758 à la naissance de sa fille Marie Thérèse. Il décédera le 1° février 1771 à Villeneuve les Bordes (Villeneuve le Comte à l'époque) 5 Mi 4229 p 194 où il était fermier comme l'indique l'acte de mariage de sa fille Marguerite avec le fils d'un fermier de Salins. ref. voir ci-dessus Une autre fille s'était mariée avec Louis Dupont, fermier en 1769 de la Grande Loge à Echouboulains, présent à l'inhumation de son beau-père. On pourrait penser qu'ayant changé de paroisse (très proche), Philippe Antoine Fadin n'était plus au courant de ce qui se passait à la Chapelle Rablais, mais au moment du décès de Joseph Mizel, 7 février 1758, il était encore actif au village, laboureur à la Truchonnerie. De plus, Joseph était charretier chez Louis Dupont, fermier aux Gargots d'Echouboulains, et gendre de Philippe Antoine Fadin. Donc ce marguillier était bien au courant du décès de l'homme vivant et mourant de 1748.

Les marguilliers étaient au courant du décès de Joseph Mizel; ils ont peut être attendu que le seigneur des Moyeux les rappelle à leurs obligations, ce qui a peut être tardé à cause du décès du premier châtelain et du peu d'importance de la redevance. Vingt huit ans ont tout de même passé avant que la situation ne soit régularisée.

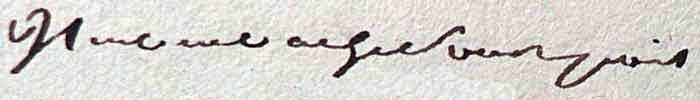

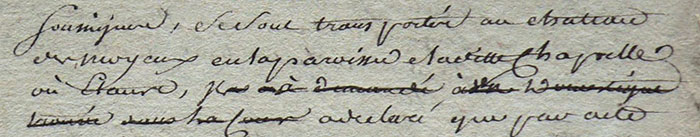

Une autre explication me vient à l'esprit, en me penchant à nouveau sur les actes et la manière dont ils ont été rédigés. Les notaires, du moins leurs clercs, savaient bien adapter leur écriture à la capacité de relire du demandeur. Certain clerc du notaire Hardouin profitait de l'inculture de nombre de manouvriers (et même fermiers) pour gribouiller à toute vitesse contrats de mariage et inventaires après décès, que les demandeurs auraient bien été en peine de contrôler; ce qu'il ne faisait évidemment pas quand il avait affaire à un notable. Essayez de déchiffrer cet extrait d'inventaire, réponse en bas de page...

Les actes de 1748 et de 1786 comportent des ratures, des oublis : Philippe Antoine Fadin avait été omis pour la première présentation, il avait fallu ajouter son nom et accorder tous les verbes pour lesquels Jacques Gibert était seul sujet; l'acte avait été préparé à l'avance comme le montrent les variations dans l'encre, la description des terres fut aussi ajoutée sur place, en plus du nom du second marguillier. La comparaison avec l'acte de 1786 montre qu'il en est la copie presqu'exacte, à part le troisième lot qui passe d'un arpent huit perches à un arpent trois perches (confusion entre 3 et 8?), et certains noms de propriétaires riverains qui ont tout de même évolué en trente huit ans.

L'acte de 1786 est encore plus négligé. Il semble avoir été repris, en le surchargeant, d'un acte rédigé l'année précédente, le quatorze octobre 1785 (14 8bre 1785)

Ce jour-là, Charles Picard, marguillier en titre, avait dû se présenter au château et n'y trouver qu'un domestique "il à demandé à un domestique trouvé dans la cour"; il se présenta à nouveau, près de six mois plus tard, en compagnie du notaire Vaudremer, de deux témoins, Laurent Hardouin, greffier et Claude Ménétrier, procureur, ainsi que dudit Bony.

Ce jour là, l'acte aboutit, et fut signé par toutes les parties sauf le marguillier et François René Bony qui, comme leurs prédécesseurs, ont "déclaré ne sçavoir écrire ny signer de ce interpellés". Fait plus qu'inhabituel, les sommes à percevoir n'étaient pas indiquées; des blancs avaient été prévus dans le document préparé à l'avance, ils n'ont pas été complétés, mais rayés, surchargés par une mention très floue de droit suivant la coutume : "être contraint au payement du droit d'indemnité suivant la coutume, promettant aussy ledit Picard audit nom de payer audit seigneur des Moyeux ou au porteur (rayé: la somme de ..) le droit et indemnité à luy dû à cause du décès dudit Mizel, comme aussy de luy payer (rayé: la somme de ...) les années et arréages de cens aussi à lui dûs jusque au jour Saint Rémy dernier"

On est bien loin

de l'acte sans ratures et parfaitement calligraphié concernant l'homme

de Beauce (que l'on m'excuse d'y faire si souvent références,

mais les publications et les documents sur les hommes vivants et mourants

sont fort rares sur Internet.)

En le parcourant, on se croirait revenu quelques siècles en arrière,

alors qu'on n'était qu'à trois ans de la Révolution

française. Les termes employés n'auraient pas déparé

sur un parchemin médiéval: ce ne sont que "biens

nobles, droits féodaux, seigneur, vassal, suzerain"...

Passez la souris sur l'extrait ci-dessous...

Dans l'acte de 1786, il est fait mention des "années et arréages de cens aussi à lui dûs jusque au jour Saint Rémy dernier" prouvant que les marguilliers n'étaient pas parfaitement en règle avec leurs devoirs "féodaux". Il semble bien que dans l'acte précédent, en 1748, ils ne l'étaient pas plus: "lesdits Fadin et Gibert marguilliers de payer audit seigneur de la Borde des Montils des Moyeux ou au porteur la somme de sept livres pour le droit et indemnité à luy dû à cause du décès dudit Millet, comm'aussy de luy payer la somme de sept livres douze sols trois deniers pour vingt neuf années d'arréages de ceux à luy aussy dûs jusques au jour de Saint Rémy dernier". Le retard, cette fois, n'aurait pas été de vingt-huit, mais de vingt-neuf années entre le décès dudit Millet, homme vivant et mourant de 1683 et la mise en conformité par la présentation d'un nouveau. Comme pour la naissance de Joseph Mizel, le décès de Pierre Millet ne peut être trouvé dans le registre paroissial aux nombreuses lacunes entre 1716 et 1736. S'il était décédé vingt neuf ans avant 1748, il faudrait chercher l'acte en 1719...

On peut donc penser que les marguilliers

ne mettaient pas plus d'empressement à payer leurs dûs que le

seigneur à les réclamer. D'autant plus que, chaque fois que

la Fabrique présentait un nouvel homme, le seigneur établissait

un "titre nouvel" en faveur de cette

même fabrique : "il sçait que l'Eglise

et fabrique de la Chappelle Rablay a droit de prendre et percevoir chacun

an le jour de la Saint André quinze sols de rente foncière annuelle

perpétuelle et non rachetable... Laquelle rente ledit Seigneur promet

et s'oblige de payer à ladite Eglise & fabrique de la Chappelle

Rablay"

8 décembre 1748 Minutes du notaire Jacques Gibert à Nangis AD

77 189 E 20

Donner d'une main pour reprendre de l'autre.. Et pour des sommes minimes, du moins pour le châtelain des Moyeux, car l'Eglise de la Chapelle Rablais tirait le diable par la queue, ce qui est un comble pour une église !

La course à l'argent était

constante, au fil des siècles : de janvier 1754 à septembre

1755, le curé Huvier se démena pour financer les travaux de

réfection du clocher et de son beffroi pour les cloches, de la couverture,

des murs, des lambris; en réponse à l'un de ses courriers, l'archevêque

de Sens tempêtait : "Je ne puis en consciance

laisser célébrer les messes dans une église qui est en

plus mauvais ordre qu'une écurie mal tenue."

Un ouragan mit à mal la toiture en 1757, et probablement la chapelle

qui ne fut reconstruite qu'en 1759. En 1817, "le

conseil municipal de ladite commune (reconnaît) l’urgente nécessité

de faire réparer le clocher de l’église de cette commune

... sa couverture et autres parties d’icelle, tant à l’intérieur

qu’à l’extérieur, comme aussi à la sacristie."

et pour couronner le tout, en 1854, le curé dut transférer dans

une commune voisine la cérémonie de première communion

: "Liste des enfants qui ont fait leur première

communion dans l'église de Fontains, l'église de la Chapelle

Rablais étant dans un état de ruine, depuis 45 ans cette cérémonie

n'avait pas eu lieu à Fontains."

Sources : Notes du curé Curé

Huvier dans le registre paroissial en mairie

Délibérations du Conseil municipal,

archives de la mairie

Registre de catholicité la Chapelle Rablais (prêt par le curé

Juffermans)

Cyprien, puis Charles de la Brière

des Moyeux n'avaient pas besoin de ces faibles sommes, et ne s'empressèrent

pas pour les recouvrer; de leur côté, les marguilliers ne mirent

aucune hâte à renouveler leur "foy et hommage", sachant

bien que les sanctions prévues dans les actes anciens ne seraient jamais

appliquées. La nonchalance avec laquelle le notaire consigna l'acte

montre aussi qu'en ce lieu et qu'à cette époque, quelques années

avant la révolution, la présentation d'homme vivant et mourant

n'était plus que le reliquat d'une époque passée.

Cette interprétation reflète un avis personnel, basé

sur trop peu de documents. Si vous avez eu l'occasion de découvrir

un nouvel acte de présentation d'homme vivant et mourant... ![]()

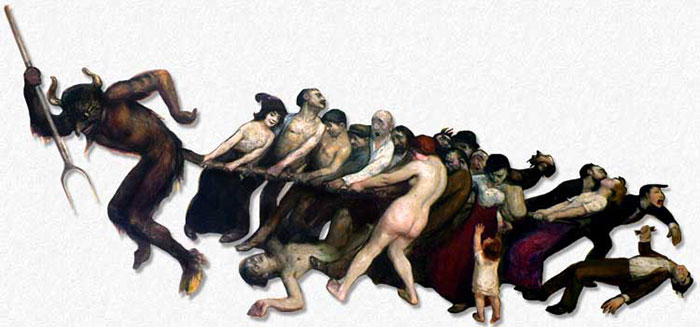

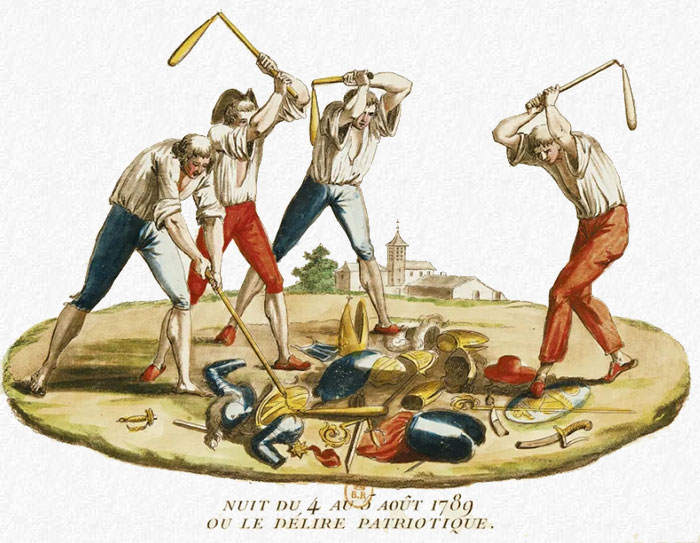

Ces traditions de foi, hommage, présentation d'homme vivant et mourant, qu'elles aient été doucement en train de s'éteindre ou aient encore scrupuleusement respectées allaient cesser dès les premières semaines de la Révolution, quelques années seulement après les derniers actes exposés dans ces pages. Le 4 août 1789 et les jours suivants, les droits seigneuriaux étaient abolis. Article 1 : "L'Assemblée nationale détruit entièrement le régime féodal. Elle décrète que, dans les droits et devoirs, tant féodaux que censuels, ceux qui tiennent à la mainmorte réelle ou personnelle, et à la servitude personnelle, et ceux qui les représentent, sont abolis sans indemnité..." Décret du 11 août 1789

François René Bony, fils de manouvrier traversa sans encombre les périodes les plus troublées de la Révolution; il devint marchand de moutons et décéda à la Chapelle Rablais en 1826. Il ne fut "homme vivant et mourant" que pendant trois petites années...

Jean Huvier, bailli et maire, "homme

vivant et mourant" pour les curés et vicaires de l'église

de Coulommiers est "mort subitement dans la

rue, près du tribunal" en 1791, âgé de

soixante neuf ans. Aurait-il vécu

deux années supplémentaires qu'il aurait peut être

été compromis dans la "conspiration de Coulommiers"

qui emporta dans sa tourmente son gendre, Etienne Thomas Ogier de Baulny,

guillotiné le 13 pluviôse an II.

Correspondance avec Denis Sarazin Charpentier,

voir aussi son livre "La Révolution à Coulommiers et

dans sa région"

La tradition de présentation à un seigneur d'un homme vivant et mourant était (peut-être) en train de s'estomper doucement au cours des dernières décennies du XVIII° siècle; la Révolution française y mit un terme définitif, avec la suppression des privilèges, et, quelques mois plus tard, la confiscation des biens du clergé. A la Chapelle Rablais, fin de la seigneurie des Moyeux, mais aussi fin des terres possédées par la Fabrique de l'église, et, évidemment, fin de l'homme vivant et mourant qui faisait le lien entre "le sabre et le goupillon"...

Un peu de paléographie,

réponse : Item une vache sous poil (blond âgée de

six ans prisée soixante douze Francs)

Extrait de l'inventaire après décès

de Thomas Joseph Nival du 29 floréal an XI (19 mai 1803)

AD 77 261 E 61 minutes du notaire Hardouin f °

430

![]() Retour: homme vivant et mourant 1

Retour: homme vivant et mourant 1

![]() Retour:homme vivant et mourant 2

Retour:homme vivant et mourant 2

Gazette Web

Un lien vers ces pages a été créé depuis la Gazette Web du 29 mars 2024 par Thierry Sabot que je remercie encore., repris dans la lettre de Généanet. Je recopie ci-dessous les courriers qui m'ont été adressés par les lecteurs d'Histoire-Généalogie.

Une correspondante de Montréal, Québec

C'est avec beaucoup de plaisir que j'a lu votre texte « Homme vivant et mourant ».

Étant Québécoise, j'ai constaté la similitude des pratiques entre nous et la France de cette époque. Ce qui est normal puisque nous étions gouvernés par les coutumes de la mère-patrie et ... soumis à la même graphie par ces messieurs les notaires. L'expression « Homme vivant et mourant » se retrouve aussi dans plusieurs de nos textes anciens. Je sais donc ce qu'elle signifie, mais je m'en voudrais de brûler votre punch.

J'ai également retrouvé de nombreuses résonances : dénombrement, aveu, cens, foy et hommage, tenant feu et lieu, terrier, qui ont également eu cours chez nous jusqu'à l'abolition du régime seigneurial (le même qu'en France sous l'ancien régime) en 1854. Et encore, la transition vers le système municipal qui lui a succédé n'a été complétée qu'en 1970.

Chez nous, les termes « Fabrique » et « marguillers » sont encore courants et portent depuis les débuts le même sens. La Loi sur les fabriques est toujours inscrite dans nos Lois codifiées et en usage.

Par contre la Haute noblesse, et le vocabulaire qui va avec, ne s'est jamais implantée en Nouvelle-France. Au plus, avons-nous connu quelques marquis et baronnets, dont très peu sont restés sous le régime anglais. Ces « quelques arpents de neige » pour reprendre le dédain de Voltaire, ne les intéressaient pas. Bonne nouvelle pour nous, nous n'avons pas eu à les décapiter.

Ici aussi le seigneur percevait les cens, livrés en argent, en chapons fins, en baril d'anguilles, foin ou patates, selon la région et la météo. L'Église percevait le cens pour elle-même sur les lots qu'elle louait ou vendait. Elle percevait aussi la dîme, une charge sur la récolte et non sur le bien foncier. Le premier évêque de du diocèse de Québec (le seul en Nouvelle France à ce moment), Monseigneur François Montmorency de Laval, a eu beaucoup de difficultés à l'implanter, parce que nous étions trop peu nombreux et trop pauvres. Elle était moralement obligatoire. Sous le régime anglais, elle a vacillé mais le Clergé à obtenu des vainqueurs que le droit de la collecter soit maintenu. De même que pour le cens, elle pouvait être perçue en argent ou en aliments, incluant le foin, d'où les granges à dîme. Un peu plus tard, sous la tutelle d'une loi, elle est devenu légalement obligatoire.

Mais, je m'égare, toujours fascinée par cette proximité de nos traditions. Et peut-être y a-t-il une raison à cela. Explication : une Québécoise a entrepris des démarches auprès du gouvernement français pour « retrouver » sa nationalité française. En effet, les recherches menées par M. Étienne Baraton, un historien québécois montrent que:

« Les rois Louis XIII et Louis XIV ont inscrit dans deux Chartes que «les descendants des Français qui s'habitueront au dit pays [...] seront censés et réputés naturels français, et comme tels pourront venir habiter en France quand bon leur semblera [...], sans être tenus de prendre aucune lettre de déclaration ni de naturalité ».

Il montre également que ces droits n'ont pas été aboli par les traités qui ont cédé la Nouvelle-France à l'Angleterre. Beau débat juridique en perspective!

Votre texte m'a donné l'occasion de partager quelques bribes de notre passé commun. Je vous en remercie beaucoup