Les scieurs de long/9

Fatigue, accident,

maladie...

"Les scieurs travaillaient jusqu'au tombant de la nuit, tant qu'ils voyaient la ligne. Ensuite, ils allaient débiter les billes : "Quand il y avait clair de lune ça allait, sinon il fallait tâtouiller. Alors, tu prenais ton bout de bois, tu cherchais l'encoche. Quand tu avais trouvé l'encoche: "Allez, amène le passe-partout", au collègue. On mettait le passe-partout dedans et on sciait. Des fois, c'était pas scié d'aplomb, mais enfin ! " Marc Prival Les migrants de travail d'Auvergne et du Limousin au XX° siècle

"L'effort pour scier est composé du poids de la scie, plus de l'effort des hommes du bas; si l'homme du haut emploie un effort constant de 15 kil. pour soulever la scie, on peut ajouter pour son poids cette force à celle que les hommes employent; c'est donc un effort de 39 kilogrammes, qui élèverait un poids égal à 50 fois 8 décimètres ou 2.400 mètres de haut par minute, conséquemment à 5000 fois 8 décimètres ou 2400 mètres de haut en une heure. Comme les scieurs de long travaillent douze heures par jour avec la méme force et la même vitesse, leur action journalière élèverait un poids de 59 kilogrammes à 28.800 mètres de haut, ou un poids de 1.128 kilog. à un kilom. de hauteur, et l'action journalière de chaque ouvrier serait de 376 kilogrammes à un kilomètre de hauteur .." Traité de l'art du charpentier Jean H Hassenfratz 1804

"La première

semaine, on ne pouvait plus bouger, ça nous bloquait les membres; on

était courbatu partout. Celui du dessous avait mal aux jambes car il

est toujours sur une jambe (celle qui est avancée). Celui du dessous

avait les yeux qui lui brûlaient, il y a des sciures qui brûlent

plus que d'autres, par exemple le châtaignier. Le peuplier, ça

ne fait rien. Ils disaient, dans le temps, qu'il fallait avoir tué

son père et sa mère pour faire ce métier."

Marc Prival Les migrants de travail d'Auvergne et

du Limousin au XX° siècle

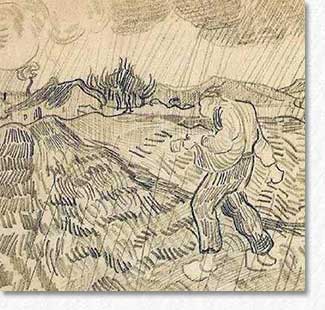

"Le scieur de long travaille par tous

les temps, par la pluie qui transperce ses vêtements comme par la neige,

se consolant à l'idée qu'aucun scieur ne va en enfer, puisqu'il

l'a connu sur terre".

Certains n'ont pour abri qu'une loge qui protège

si peu des intempéries: "Mais la vie est si dure! Même

si, la nuit, le poêle ronfle autant que les hommes, il n'empêche

pas toujours, les jours de grand froid, le quignon de pain de seigle de geler

sur la table." Citations

: Beaucarnot

Même si les anciens craignaient moins

le froid que de nos jours, comme le remarquait déjà Louis Sébastien

Mercier à la fin XVIII° siècle:

"Plus économes ou plus aguerris

contre la froidure, nos pères ne se chauffaient presque point. Trois

feux, en comptant celui de la cuisine, suffisaient dans une maison qui renfermait

dix-huit ou vingt maîtres et quels maîtres! Ceux qui occupaient

les premières places de l'État. Les jambes enfermées

dans une peau d'ours, ils bravaient également et le froid le plus piquant"

Louis Sébastien Mercier, Tableau de

Paris fin XVIII°s

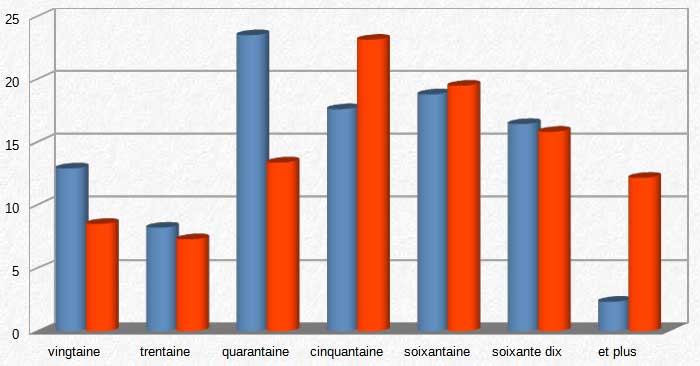

Comparaison en pourcentages entre l'âge au décès des habitants de la Chapelle Rablais en bleu et des scieurs de long (ne figurent ni les décès de deux scieurs de moins de vingt ans, ni l'effarante proportion des morts en bas âge au village. Les scieurs les plus âgés n'étaient plus saisonniers, mais fixés en Brie.)

En 1804, Jean Hassenfrast se livra à de

longs calculs sur l'effort déployé par les scieurs de long

qu'il comparera ensuite au débit des scieries :

" Trois scieurs de long font ordinairement en une heure, sur du chêne

encore verd, un trait de scie de 56 décimètres (139 pouces)

de long, sur 3 décimètres (11 pouces 0) de large, Ils donnent

50 coups de scie par minute, c'est 3.000 par heure; la scie est élevée

et abaissée dans chaque coup de 8 décimètres environ

(les conversions en unités anciennes ont ensuite été

supprimées). L'effort moyen de chaque homme est de 15 kilogrammes

environ. Celui qui est placé en haut est occupé à relever

la scie, ceux du bas à la tirer, l'homme du haut pèse un peu

sur la scie en descendant, les hommes du bas soulèvent un peu en

levant ; mais cette pression de l'homme du haut, cette élévation

des hommes du bas sont faibles, surtout lorsque le mouvement de la scie

est de 50 traits par minute. On peut donc considérer l'effort constant

pour soulever la scie comme étant de 13 kilogrammes, et celui pour

l'abaisser et refendre le bois comme étant de 26 kil."

On peut concevoir qu'à ce rythme, les scieurs

aient pu ressentir quelque fatigue, bien que Claude Chabrol dans "Contes

d'outre-temps", en 1969 ait noté:

" Devine ce qu'ils faisaient le dimanche, me lance Pierrot, rigolard

: des concours de scieurs de long! Il en venait de toute la province. On

leur choisissait des troncs énormes, du bois bien dur, et ils crachaient

dans leurs mains !... Imagines-tu un concours de ... Je ne sais pas, de

mécanos qui passeraient leur dimanche après-midi pour gagner

le championnat des rodages de soupapes?"

Les scieurs sciant encore le dimanche ne devaient

pas être des plus nombreux: "On

travaillait tous les jours de la semaine. Notre seul moment de repos était

le dimanche après-midi. Nous allions dans un petit patelin acheter

des provisions, et nous attabler au café."

Témoignage de M. Jean-Marie Tournebize

de Valcivières (Puy-de-Dôme) dans La grande histoire des scieurs

de long

"Le repos est rare : la pause pour les repas, aussi

maigres que ceux de leurs voisins, sauf les jours de Noël et du Mardi

gras, généralement fêtés à grand renfort

de bouteilles de vin, et, bien sûr, le dimanche... "

Jean Louis Beaucarnot Quand nos ancêtres partaient

pour l'aventure

... il fallait protéger le corps. Le protéger aussi de la pluie et du froid, sachant que rien n'était alors réellement efficace, et que l'on se contentait souvent de multiplier les épaissseurs, pour mieux les diminuer par temps chaud, les tenues d'été étant alors inconnues.

Beaucarnot Entrons chez nos ancêtres

"A tout moment aussi, il risque l'accident, la chute pour le "chevrier", l'écrasement pour le "renardier", pour tous le coup de froid, sans parler des varices, des hernies, des rhumatismes et de la phtisie." Beaucarnot

"Le 5 juin, dans la soirée, un scieur de long originaire de

l'Auvergne... était occupé à arracher des culées

d'arbres; sa cognée glissant sur une racine vint s'abattre sur son

pied droit et le lui fendit en deux."

Feuille de Provins du 18 juin 1881

" Un scieur de long, M. Nominé, était

monté sur une pièce de bois placée sur le hourt ou

chantier; en dérangeant la scie, il tomba et sa gorge vint heurter

la pointe de la hache fixée un peu imprudemment au bas dudit chantier,

le taillant de l'outil lui fit une large et profonde blessure par laquelle

il perdit tout son sang; quelques minutes après, il rendait son dernier

soupir entre les bras de son compagnon de travail."

La Feuille de Provins du 20 décembre

1884.

On peut penser que la mortalité fut élevée tant les conditions de vie pouvaient être rudes, entre un travail dangereux et harassant de l'aube au crépuscule et au delà; pendant la mauvaise saison et par tous temps; un hébergement sommaire, une hygiène très approximative : comment se laver en hiver en forêt de Villefermoy? Et où y trouver de l'eau potable? Point de sources, uniquement des mares, un grand étang, bien sûr, qu'il fallait partager avec les grenouilles et un minuscule ruisseau, le ru Guérin. Les scieurs de long furent d'ailleurs plus atteints par l'épidémie de choléra en 1832 que d'autres migrants, comme les maçons, qui pouvaient tous loger dans des maisons.

![]() Doc : scieurs et terrassiers décédés du choléra

Doc : scieurs et terrassiers décédés du choléra

![]() Début du dossier sur le choléra de 1832 en Brie

Début du dossier sur le choléra de 1832 en Brie

Il faut dire que le Forez et le Velay n'envoyaient sur les routes que leurs

hommes les plus forts. Les chétifs, les malingres, les malades restaient

au pays faute de pouvoir supporter le voyage et l'éprouvante saison

de "scie".

Ces jeunes migrants n'eurent d'ailleurs pas trop de mal à trouver

une épouse pour se fixer en Brie, comme on le verra plus loin...

Rare mention de la cause du décès,

pendant l'épidémie de choléra de 1832 qui toucha Paris

en mars avril et les communes rurales autour de Villefermoy en juillet août

septembre:

" Acte de décès de André Forgette mort du coléra

...sont comparus les sieurs André Malfend, sieur de long, âgé

de vingt sept ans, demeurant au hameau de Sansnac commune d'Aligre département

de la Haute Loire, travaillant dans ce moment au Volsin en laditte commune,

et sieur Pierre Sébastien Morin, cabartier en cette * âgé

de cinquante ans (* mention marginale: commune de Varennes), lesquels nous

ont déclaré que ce jourd'huit à une heur du matin est

décédé André Forgette (Fargette) sieur de long

âgé de trente deux ans décédé en la ferme

du Volstin commune de Varennes # (# natif de Sainnat commune de Allegre,

département de la Haute Loire), fils de les déclarants neyant

pû me donner les noms et prénoms des père et mère

du décédé, mais je me suis fait remettre son passeport

qui lui avé été délivré a Voulx le vingt

neuf juillet mil huit cent trente un signé par M. Limosin, maire

de Voulx, les déclarants et témoins majeurs onts signé

avec nous le présent acte après lecture excepter ledit André

Malfend qui a déclaré ne savoir signé. "

19 juillet 1832 Etat civil de Varennes sur Seine

AD77 5 Mi 6735 p 95

Il semblerait que Denis François Barbier, adjoint

de Varennes ait été troublé par l'épidémie

car il accumule les oublis rectifiés dans la marge, les approximations

dans les noms Forgette au lieu de Fargette (et Malfend au lieu de Malfand

ce qui est plus compréhensible).

Il est étonnant qu'André Malfand, né au hameau de Chabannes

(4 maisons, 29 habitants), et résidant probablement au hameau de

Sassac (17 maisons, 83 habitants) n'ait pas connu les parents d'André

Fargette du hameau très proche de Sannac (11 maisons, 58 habitants)à

moins d'un kilomètre des deux autres hameaux. Recensement

Allègre 1846 AD43 6 M 29 p 37

"... les déclarants neyant pû

me donner les noms et prénoms des père et mère du décédé..."

André Malfand, témoin et probablement

équipier d'André Fargette, est né au hameau de Chabannes.

Le 19 mars 1815, sa mère Izabeau, fille denteleuse (= dentelière

en Haute Loire), mit au monde Louise, fille hors mariage dans le hameau

de Sassac; elle décéda peu après, le 3 avril 1815.

André n'avait que dix ans au décès de sa mère.

On ne sait qui le recueillit, ou s'il fut placé dans une famille

éloignée, ce qui expliquerait qu'il ne connaissait pas les

habitants des hameaux proches, et en particulier, ceux de son équipier

présumé, André Fargette.

Etat civil Allègre 6 E 3/19 p 208 et 210