Etienne Fare Charles

Huvier/21

curé de la Chapelle Rablais 1752/1759

Résignation en faveur...

illustrations pour leur légende.

Ctrl + pour agrandir la page

Etienne Fare Charles Huvier succéda

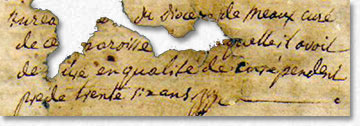

à "Me Charles Bureau, prêtre

du dioceze de Meaux curé de cette paroisse en laquelle il avoit

demeuré en qualité de curé pendent prè de

trente six ans."

Note du curé Huvier, registre

paroissial de la Chapelle Rablais en mairie

Comme Etienne Huvier

et bien d'autres curés, Charles Bureau était issu d'une famille

de notables. Le curé de la Chapelle Rablais était fils de

"Claude Bureau, avocat en Parlement et procureur du roi en l'élection

de Rosai en Brie, et de damoiselle Elisabet Curveau" comme

il le nota à propos du décès de son frère Claude

Bureau en 1746 puis de sa soeur Marie en 1747, tous deux inhumés dans

l'église de la Chapelle Rablais. Il était cousin avec Pierre

Bureau, seigneur de La Courouge (à Vieux Champagne) et autres lieux,

secrétaire du Roi, président de l'élection de Provins...

Dans la première moitié du XVIII° siècle, propriétaires

dans la paroisse, Pierre et Charles Bureau figuraient dans le terrier du marquis

de Brichanteau : "Déclarations fournies

au terrier de la seigneurie de la Chapelle Rablais en censive de M. le marquis

de Brichanteau à cause de sa terre de Nangis. Déclarants Charles

Bureau, prêtre, curé de la Chapelle Rablais, Pierre Bureau, écuyer,

seigneur de la Courouge, conseiller secrétaire du Roi..."

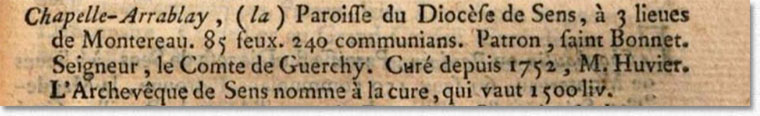

Curé à la Chapelle Rablais,

Charles Bureau percevait mille cinq cents livres, somme rondelette par rapport

aux bénéfices des cures voisines : Echouboulains 400 £,

Saint Ouen, comme Bréau 600 £, Fontenailles 800 £; même

le curé de la ville de Nangis, 800 communiants, était moins

bien doté que celui du modeste village de la Chapelle Rablais, puisqu'il

ne percevait que 1.100 £ (à Mormant, 300 communinants, la cure

valait 2.200 £).

Description de la généralité

de Paris 1759, bénéfices des paroisses et illustration ci-dessous

Quittant sa cure, le curé Bureau

perdait les revenus qui provenaient des dîmes, du casuel, des fondations

et des obits. L'Eglise n'avait pas prévu de subsides pour un

"curé démissionnaire" puisqu'ils étaient

issus du "bénéfice"

de sa paroisse, sauf cas, rare en Brie, d'un curé ne percevant que

la portion congrue. On comprend pourquoi tant de prêtres restaient dans

leur cure jusqu'à leur décès, quitte à employer

des vicaires.

Il lui fallait donc monnayer son seul avoir en tant que curé : sa cure

! Et il trouva preneur en la personne d'Etienne Fare Charles Huvier...

Il se trouvait un arrangement pour qu'un ancien curé perçoive une partie des "bénéfices" de la paroisse, que des arguments bien alambiqués, dédouanaient du péché de simonie : "Quant aux permutations des bénéfices & aux résignations en faveur, il est vrai que la résignation se fait avec condition & une espèce de pacte, ce qui est prohibé par les loix ecclésiastiques; néanmoins comme dans les permutations il n'y a que commutatio rei spiritalis pro spiritalis (L'échange d'une chose spirituelle contre une chose spirituelle), & que dans les résignations en faveur, il n'y a point traditio rei spiritalis pro temporali (l'abandon d'une chose spirituelle pour une chose temporelle), je ne crois pas qu'il y ait simonie."

Le parfait notaire apostolique 1775 / De la simonie p 456

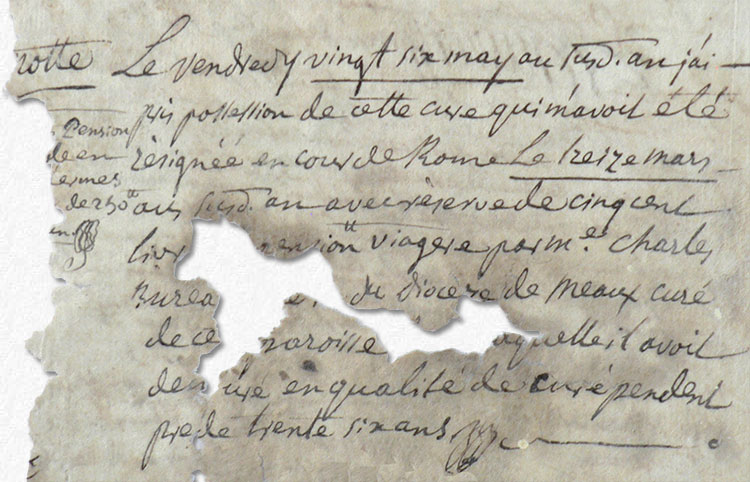

Par un acte de "résignation en faveur"

passé chez un notaire apostolique, le nouveau desservant abandonnait

à l'ancien une partie du bénéfice de la cure sous la

forme d'une rente annuelle. Dans une "notte" du registre paroissial

de 1752, le curé Huvier en révèle les termes : "Le

vendredy vingt six may au susdit an j'ai pris possession de cette cure qui

m'avoit été résignée en cour de Rome le treize

mars au susdit an avec rèserve de cinq cent livres de pension viagere

# par Me Charles Bureau, prêtre du dioceze de Meaux curé de

cette paroisse en laquelle il avoit demeuré en qualité de

curé pendent prè de trente six ans. # Pension payable en deux

termes de 250 livres chacun".

Note du curé Huvier, registre paroissial de la Chapelle Rablais en

mairie; l'acte chez un notaire apostolique manque.

Avantage principal, pour le nouveau desservant

: il n'avait pas à patienter plusieurs années avant d'obtenir

une cure : "Pour obtenir un bénéfice,

les prétendants devaient établir un dossier... ils renouvelaient

en général leur demande chaque année au carême

jusqu'au moment où ils étaient pourvus d'un bénéfice

de 400 livres au moins." Voir page

précédente

La nomination ne dépendait plus de

l'évêque de Sens qui était collateur de cette paroisse

: "la Chapelle-Rablais... cure de l'archidiaconé

de Melun; doyenné de Montereau; conférence de Nangis; collateur,

l'archevêque de Sens" Michelin

1829 mais passait par la juridiction du pape,

en cour de Rome : " cette cure qui m'avoit

été résignée en cour de Rome le treize mars

au susdit an.."

"Les resignations en faveur ne peuvent estre admises qu'en Cour de

Rome, parce qu'elles sentent la simonie, dont le Pape seul peut absoudre."

Dictionnaire de Furetière 1690

![]() Doc : Provision de Cour de Rome, article de l'Encyclopédie de Diderot

d'Alembert

Doc : Provision de Cour de Rome, article de l'Encyclopédie de Diderot

d'Alembert

Autre avantage pour le nouveau curé : cette

résignation en faveur était nominative, l'ancien curé

proposait le nom de son successeur "et

non d'autres", comme le montre cet

acte entre Nicolas Pailla et son neveu Ponce Péchenard, curés

de la Chapelle Rablais, à la veille de la Révolution :

"il donne pouvoir et pour et en son

nom remettre et résigner entre les mains de notre saint père

le pape monseigneur son vice chancelier ou autres ayant pouvoir saditte

cure et église paroissiale de Saint Bonnet de la Chapelle à

Rablais dont il est pourvu ... de tous les droits fruits proffit et

revenus quelconques. Et ce en faveur de Mr Ponce Pechenard prestre du

diocèse de Reims, vicaire de laditte paroisse de la Chapelle

à Rablais et non d'autres sous la réserve toute fois de

la somme de mille livres de pension canonique annuelle et viagère"

Minute de Jacques Germain Simon, notaire apostolique à Provins

AD 77 G493 17 octobre 1787

La résignation en faveur n'était ni rare, ni secrète : sept pages lui sont consacrées dans le "Dictionnaire de droit canonique" de 1761; un livre entier dans le "Parfait notaire apostolique 1775 : "Livre septième concernant la manière canonique de sortir des bénéfices". Deux années entières des "Conférences ecclésiastiques du diocèse d'Angers" 1720 & 1721 furent consacrées aux "matières bénéficiales et la simonie" donnant lieu à une publication de 450 pages !

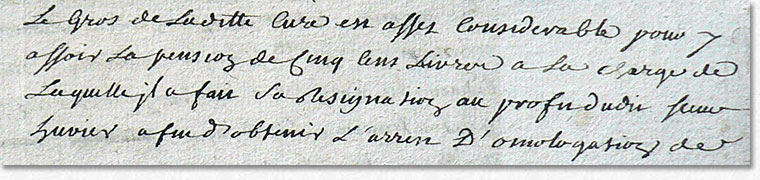

Cet arrangement pécuniaire entre prêtres n'était pas dissimulé aux paroissiens, bien au contraire. Le 30 avril 1752, le curé Bureau, pour justifier auprès de "Messeigneurs du Conseil, du parlement et à Monseigneur le procureur général" du "revenu valeur et produit ordinaire du gros de laditte cure", "auroit prié et interpellé les habitans présens a laditte assemblée" pour attester des sommes précédemment perçues, entre 1.500 et 1.800 livres, justifiant d'une rente de 500 livres demandée à son successeur (la rente ne pouvait dépasser le tiers du bénéfice.)

"... il est de leur connoissance que le gros de laditte

cure qui conciste au droit de grosse, Menue et verte dixme, lainage et essartage

dans toute l'étendue de laditte paroisse, a toujours esté

estimé dans le commun usage sur le pied de dix huit cent livres,

qu'il y a eu des baux faits par les précédens curés

a seize cent livres, Sur le dernier Bail fait par ledit sieur Bureau avant

qu'il fasse valoir lesdittes dixmes pour luy mesme estoit de quinze cens

livres avec d'autres menues charges (sans diminution du prix) qu'ils estiment

que la parroisse estant en bon estat et très cultivée comme

elle l'est présentement, les dixmes valent ce qu'elles valloient

dans ces temps la.."

Minutes du notaire royal Pierre Joseph Vaudremer

à Nangis AD77 188 E 60

![]() Doc : valeur de la cure, assemblée des habitants de la Chapelle Rablais

30 avril 1752

Doc : valeur de la cure, assemblée des habitants de la Chapelle Rablais

30 avril 1752

La retraite du curé Bureau qui avait

résigné en sa faveur allait coûter à Etienne

Huvier un tiers du bénéfice de sa cure, sans compter les

frais d'accession : "A chaque changement

de détenteur d'un bénéfice, l'État percevait

un impôt. Ainsi l'entrée en possession d'une cure coûtait

cher en frais de lettres et de formalités. Le curé Bullot

de Bonne-Nouvelle dut emprunter 3 600 livres pour son accession à

la cure le 2 février 1755! La résignation était

tout aussi onéreuse avec des frais de banquiers expéditionnaires

en cour de Rome, des taxes pontificales, le coût de l'arrêt

d'autorisation du parlement... "

Revue Nos ancêtres n°22 Gens d'église

S'il était exempté de la "taille",

comme tous les ecclésiatiques et les nobles, il devait déduire

du bénéfice de 1500 livres, à part la rente de

500 livres due à l'ancien curé, les "décimes",

dîme sur la dîme, taxe perçue par le Roi sur les

revenus du clergé; et aussi les redevances au marquis de Nangis,

somme toute modestes : "La maison

clos jardin etc telle qu’elle existe en la présente année

1751 doit de cens à Mr de Nangis annuellement le jour de la Saint

André la Somme de 3 livres 10 sols. La fabrique doit audit Seigneur

aussy annuellement 2 livres 6 sols 2 deniers."

Note du curé Huvier

Le curé Huvier versera à Charles Bureau 3.500 livres pendant les sept années passées à la Chapelle Rablais, entre 1752 & 1759. Et il est probable que son successeur, Louis Jean Poiret dut continuer à financer la retraite de cet ancien curé, toujours en vie en 1760, car Etienne Huvier ne fit aucune mention d'une résignation en faveur, lors de son départ.

On verra, à la page suivante, qu'Etienne Huvier n'était pas au bout de ses dépenses et que le curé Bureau ne lui fit aucun cadeau...

| Suite : le presbytère 1/ | |

| Début de la biographie du curé Huvier | |

| Curés et paroissiens, page des choix | |

| Curés et paroissiens, documents |

|

|

|