Etienne Fare Charles

Huvier/20

Curé à la Chapelle Rablais

Passez

la souris sur les

illustrations pour leur légende.

Ctrl + pour agrandir la page

Si

vous êtes arrivé sur cette page en suivant le lien d'un moteur

de recherche ou d'un site d'histoire et généalogie, n'hésitez

pas à donner votre avis. Merci d'avance. ![]()

Sous l'Ancien Régime, les charges, les régiments s'achetaient;

les juges exigeaient des "épices", les baux s'accompagnaient

"d'épingles". Je ne pensais pas que la vénalité

aurait pu aussi toucher le clergé séculier, que le nouveau

curé Huvier aurait eu à "acheter" sa cure et plus

encore, ce qu'on découvrira dans les pages qui suivent...

En 1752, alors âgé de vingt huit ans, Etienne Fare Charles Huvier obtint sa propre cure, à la Chapelle Rablais. Il ne dependait plus d'un curé, comme à Saint Soupplets "vicaire paroissial" dans la même église qu'Etienne Meunier (1749), ou à Marolles qu'il quittait, "vicaire desservant" dépendant du curé Renard titulaire de deux cures, Choisy et Brie et Marolles (1749/1752).

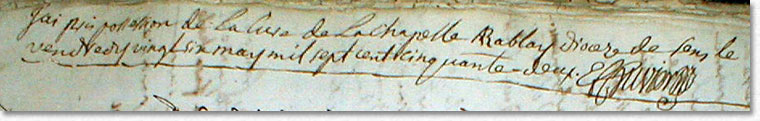

Après un dernier acte à Marolles

le 12 mai, il rejoignit la Chapelle Rablais un mois plus tard, après

avoir pris possession de sa cure le 24 ou 26 mai, suivant ses diverses "nottes":

"Lorsque je suis entré ici le 12° juin

1752 ayant pris possession (lacune : de la cure) le 24° mai audit an"

Registre de Cerneux

La cure de la Chapelle Rablais avait été résignée

en Cour de Rome le 13 mars précédent par le curé Bureau.

Curé fut l'ultime étape du parcours religieux d'Etienne Huvier;

plus tard, à Cerneux, il remplit toutefois certaines fonctions de doyen

rural, installant de nouveaux prêtres dans les paroisses alentour, bénissant

une chapelle castrale... sans en avoir le titre,

"Doyen rural, est un curé de la campagne,

qui a droit d’inspection & de visite dans un certain district du

diocèse, qu’on appelle doyenné rural, lequel est composé

de plusieurs cures." Encyclopédie

Diderot

![]() Doc : doyens ruraux cités dans les actes & Conférences ecclésiastiques

Doc : doyens ruraux cités dans les actes & Conférences ecclésiastiques

Etienne ne pouvait prétendre à

plus prestigieux qu'une modeste cure de campagne. "Les

ordonnances de Louis XIII (1610-1643) stipulaient que les églises

paroissiales des villes murées devaient être attribuées

à des gradués ayant étudié la théologie,

le droit canon ou le droit civil durant trois ans, à tout le

moins à des maîtres "es arts" dont les diplômes

avaient été acquis "en université fameuse

et privilégiée".

Nos ancêtres n°22 2006

Etienne Fare Charles Huvier n'avait pas poursuivi ses études après le séminaire; il n'aurait pas manqué de signaler comme le fit son successeur à la Chapelle Rablais : "Messire Louis Jean Poiret prêtre du diocèse de Paris, bachelier en théologie, prieur de St Michel de la Bouchardière diocèse du Mans curé de cette paroisse" Registre paroissial la Chapelle Rablais AD77 5 Mi 2828

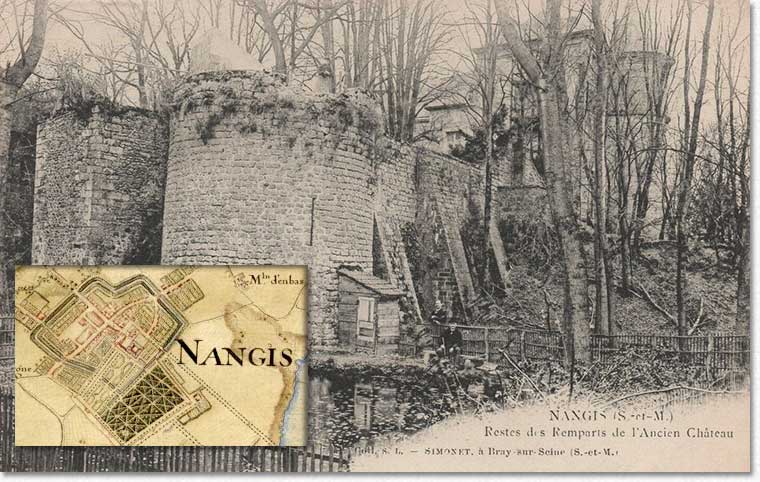

Carte postale ancienne & extrait du plan topographique de la région de Montereau 1742

N'étant pas "maître es

arts", la ville médiévale de Provins lui était interdite

et même, plus proche de la Chapelle Rablais, le bourg de Nangis, encore

clos de remparts à cette époque. A noter que la clôture

de Nangis ne datait pas du Moyen Age comme tant d'autres villes, mais bien

plus tard, du temps de François premier "Le

15 août 1544, il y eut une grande assemblée des habitants de

Nangis, et il fut arrêté entre eux "qu'à cause de

plusieurs larcins, vols, pilleries, rançonnements, violence de filles

et autres efforts et violences qui se commettaient chaque jour audit bourg

de Nangis, ils demanderaient au roi des lettres de permission d'imposer sur

un chacun des habitants dudit bourg, y ayant maison ou autres biens, une somme

de trois mille cinq cents livres pour subvenir aux frais de fortification

et de fossés dudit lieu."

Ernest Chauvet, Nangis recherches historiques 1910

(orthographe moderne) & Michelin, Canton de Nangis 1829

Le mode d'attribution

des cures était fort complexe : "Pour

obtenir un bénéfice, les prétendants devaient établir

un dossier avec un extrait baptistaire, une lettre de tonsure, les ordres

sacrés, degrés et temps d'étude. Ils renouvelaient en

général leur demande chaque année au carême jusqu'au

moment où ils étaient pourvus d'un bénéfice de

400 livres au moins. Les gradués pouvaient demander tout bénéfice

qui venait à vaquer pendant quatre mois de l'année (janvier,

avril, juillet et octobre). Avril et octobre étaient les "mois

défaveur" pendant lesquels les collateurs choisissaient les gradués.

Janvier et juillet étaient les "mois de rigueur ", où

les plus anciens étaient nommés."

Nos ancêtres n°22 2006

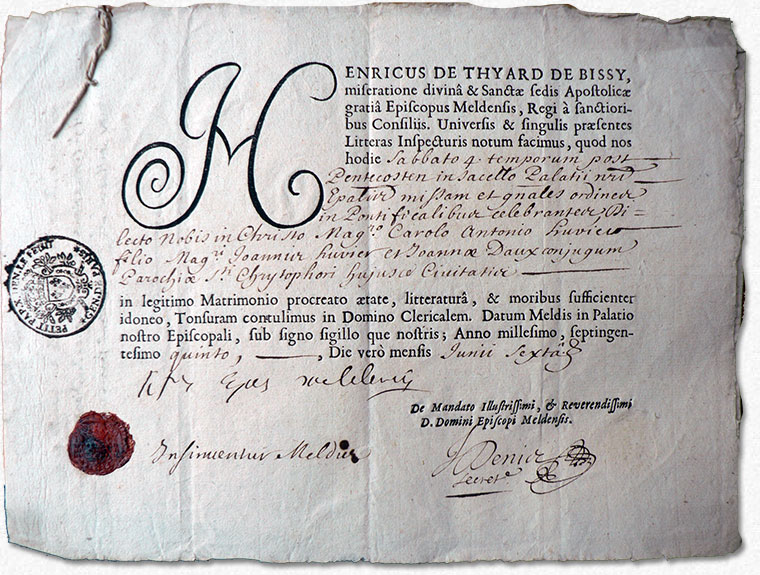

A défaut de pouvoir présenter

la lettre de tonsure d'Etienne Fare Charles Huvier,

celle de son père Charles qui n'embrassa pas la carrière

ecclésiatique. 6 juin 1706 AD77 195 J 5

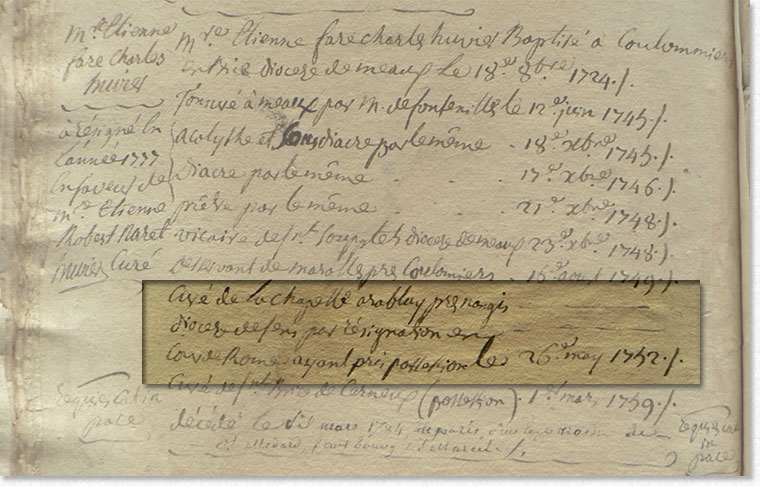

S'il dut se contenter d'une paroisse de campagne, son accession à une cure fut plutôt rapide, quatre ans seulement après la prêtrise (on pouvait être prêtre à 24 ans, curé à 25 Dictionnaire de droit canonique 1761); il fut ordonné le 23 décembre 1748, quelques mois seulement après son vingt quatrième anniversaire, le 17 octobre.

On a vu à la dixième page que la formation d'Etienne Fare Charles Huvier et de son collègue, le curé Bouflers de Courtacon avaient suivi le même rythme. Si les études du curé Huvier eurent la même durée que celles du curé Bouflers, environ deux ans et demi entre la tonsure et la prêtrise, la carrière du curé de la Chapelle Rablais fut bien plus rapide que celle de celui de Courtacon qui dut attendre presque vingt ans avant de devenir titulaire de sa propre paroisse, après avoir changé de diocèse. Les relations familiales -et le degré de fortune du fils de notable- en étaient probablement la cause.

![]() Dixième page du dossier sur le curé Huvier, prêtrise,

ordination

Dixième page du dossier sur le curé Huvier, prêtrise,

ordination

Ledit Bouflers "tonsuré à Amiens le 22e Xbre (décembre) 1722; Acolythe à Amiens le 22e may 1723; Sous diacre à Amiens le 18e Xbre 1723; Diacre à Amiens le 10° juin 1724; Prêtre à Amiens le 17° mars 1725; Vicaire de Beauquène (Beauquesne, Somme) diocèse d'Amiens le 12° octobre 1729; Vicaire de Ladon, diocèse de Sens le 20° avril 1736; Curé de Champcoüelle le 9° avril 1743; Curé de Courtacon le 18° mars 1756; Décédé le mardy 31° aoust 1763 ./." Note du curé Huvier

"Carrière" du curé Huvier comme il la résuma dans le registre paroissial de Cerneux (avec complément pour son décès)

Comment Etienne Fare Charles Huvier, vicaire à Marolles en Brie, proche Coulommiers, diocèse de Meaux, eut-il connaissance de la vacance de la cure de la Chapelle Rablais, diocèse de Sens? Ses diverses "nottes" n'indiquent pas la manière dont il fut informé. Peut-être par ses relations, ou le bouche à oreille au gré du passage des petits artisans comme ces cordonniers-rémouleurs de Lorraine dont la présence à la Chapelle Rablais a été attestée, parmi d'autres saisonniers et colporteurs...

Plus probablement au cours de l'une des

conférences ecclésiastiques, organisées par l'évêque...

"Ces conférences ne se tiennent que depuis la mi-Avril, jusques

vers la fin d'Octobre, deux fois le mois, sçavoir :

A Nantouillet, & à la Ferté Gaucher; le premier, & le

troisième lundi.

A Nanteuil le Haudouin, & à la Ferté sous Jouarre, le premier,

& le troisième Mardi.

A Assy, & à Coulommiers, le premier, & le troisième

Mercredi.

A Raroi, & à Crécy, le premier, & le troisième

Vendredi

A Meaux, & à Rosai, le premier, & le troisième vendredi.

Celle de Frêne se tient le Lundi.

Il est reglé que les Doiens ruraux seront Directeurs de la Conférence

où ils se trouveront. Si un autre Curé est Docteur, celui-ci

& le Doien présideront alternativement de trois mois en trois mois."

Histoire de l'église de Meaux tome I

livre 2

Dans la "Compilation des ordonnances du diocèse de Meaux faite par l'ordre de son éminence monseigneur le cardinal de Bissy évêque de Meaux", le soixantième point recommande très fortement la présence aux conférences : "Nous ordonnons aux Curez, Vicaires & autres Ecclesiastiques, d'y assiter assiduëment & de ne s'en absenter que pour des choses graves, sous peine de désobéissance, qui ne peut être que fort criminelle devant Dieu." Etienne Huvier se devait d'assister aux Conférences de Coulommiers qui regroupaient les prêtres de dix-neuf paroisses. D'après carte de 1652 dans His. église de Meaux

"Ces séances de "recyclage"

stimulent des ecclésiastiques enclins à s'endormir dans leur

campagne; elles créent une émulation aiguillonnée par

la crainte d'intervenir en présence de confrères plus savants

ou plus studieux...

Rien à voir avec ces plantureux repas de doyenné qui mettent

en goguette le curé du XIX° siècle revenant de la conférence,

un beau sujet fixé sur la toile impitoyable de Gustave Courbet!"

Vie quotidienne du clergé

![]() Doc: Conférences ecclésiastiques et doyens ruraux dans les notes

du curé Huvier

Doc: Conférences ecclésiastiques et doyens ruraux dans les notes

du curé Huvier

Retour de la Conférence, esquisse de Gustave Courbet; en passant la souris : la gravure.

Si le vicaire Huvier assista aux conférences

de Coulommiers, les premiers et troisièmes mercredis du mois, il

n'en fit jamais mention, pas plus que de la fréquentation des conférences

de Nangis, quand il fut curé de la Chapelle Rablais, ou celles

de Sancy ou Beton Bazoches quand il fut curé de Cerneux.

Il m'était venu à l'idée d'essayer de vérifier

l'assiduité d'Etienne Huvier en notant les absences correspondant

à ces journées, avant de découvrir dans des sources

autres que l'Histoire de l'Eglise de Meaux que ces conférences

n'avaient lieu que l'après-midi : "En été, on

se met au travail de 13 heures à 16 heures; en hiver, de 15 heures

à 18 heures, et ce, pendant 8 mois de l'année, généralement

à l'église et en habit long." Vie

quotidienne du clergé Il lui était possible d'être

présent le matin dans sa paroisse, puis, passé midi, rejoindre

la réunion des prêtres du canton.

Quant à la tenue des conférences à la belle saison,

"depuis la mi-Avril, jusques vers la fin d'Octobre" elle était

amplement justifiée par l'état désastreux des chemins

"qui laissaient les chartiers en souffrance par les obstacles qu'éprouve

la libre circulation pendant les trois quarts de l'année." Près

d'un siècle plus tard, les chemins étaient encore au centre

des préoccupations du Conseil municipal de la Chapelle Rablais :

"Parmi les hautes et puissantes considérations qui déterminent

les membres du Conseil Municipal à voter la confection prompte et

urgente dudit chemin, c'est l'état affreux des chemins qui conduisent

à Nangis et à Fontainebleau et qui paralysent l'industrie

agricole et commerciale."

Délibérations du Conseil municipal la Chapelle Rablais 1838

On a vu, à la neuvième page

de ce dossier, qu'Etienne Fare Charles Huvier revendiquait des relations privilégiées

avec Marie Charles Louis d’Albert cinquième

duc de Luynes, de par sa charge de "chapelain

titulaire de la chapelle Notre Dame Sainte Marie Madeleine du Vieux Château

de Coulommiers en Brie en cette qualité aumônier de Monseigneur

le duc de Chevreuse seigneur dudit Coulommiers, gouverneur de Paris".

"M. le duc de Chevreuse étoit neveu de son Eminence M. le cardinal

de Luynes, archevêque de ce diocèse." Note

du curé Huvier 1772

Un petit coup de pouce de Charles Huvier, père du curé

et homme de confiance du duc à Coulommiers, pour qu'il intercède

auprès de son oncle archevêque de Sens, aurait-il été

possible? En 1752, c'est exclu, puisqu'à l'époque, Paul d'Albert

de Luynes n'était encore qu'évêque de Bayeux et Lisieux,

et ne sera archevêque de Sens qu'à partir du 9 août 1753,

soit plus d'un an après la nomination d'Etienne Huvier à la

Chapelle Rablais. Par contre, en 1759, quand il postulera pour la cure de

Cerneux, il est très probable qu'il essaya de jouer sur cette corde

sensible; détails à retrouver à la neuvième page

dudit dossier...

Marie Charles d'Albert, duc de Luynes &

de Chevreuse

Paul d'Albert de Luynes, cardinal, archevêque de Sens

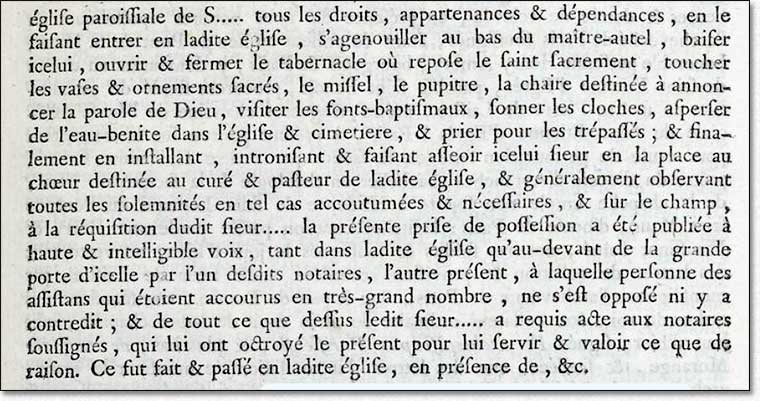

Pour l'établissement du nouveau curé dans la paroisse de la Chapelle Rablais, une cérémonie eut lieu, mais le curé Huvier n'en fit pas mention dans ses "nottes" où, pourtant, il détaillait minutieusement les étapes de sa carrière; de même pour la cure de Cerneux, quelques années plus tard. On peut facilement en imaginer le déroulement, à partir de cet exemple proposé aux notaires apostoliques chargés d'authentifier une prise de possession.

Et si les actes de prise de possession

de ses cures par Etienne Huvier dorment encore dans les minutes de notaires

apostoliques (merci à qui les découvrira ![]() ),

on trouve bien des exemples de cérémonies concernant des

paroisses ou des chapelles locales, déjà citées dans

ces pages.

),

on trouve bien des exemples de cérémonies concernant des

paroisses ou des chapelles locales, déjà citées dans

ces pages.

Des chapelles, exemple de celle de

Saints où Etienne Huvier résidera chez son frère:

"Premièrement par l'ouverture et entrée

libre de la principale porte de ladite église paroissiale de Sain,

prise d'eau bénite, prière à Dieu devant le grand

autel, baiser et toucher d'iceluy, sécance en la place ordinaire

du pourvu, son de la clochette, exhibition desdites lettres de collation

et provision, et par les autres cérémonies en tel cas requises

et acoutumées, à laquelle prise de possession.

9 décembre 1750 Chapelle de Fonte

archer à Saints" Minutes du notaire apostolique Pierre Saintin

François Chrestien Meaux AD77 141 E 216

"par l'ouverture et entrée

libre par la principale porte de ladite église parroissialle de

Coulommiers, prise et aspersion d'eau bénitte, prière faite

à dieu devant la place du pourveu [au] son de la clochette exhibition

desdites provisions, et par les autres cérémonies en tel

cas requises et accoutumées à laquelle prise de possession

leüe et publiée à haute et intelligible voix par moidit

notaire suivant l'ordonnance."

Prise de possession de la chapelle de la Petite

Mère de Dieu fondée dans l'église de St Denis de

Coulommiers par M. Ninonet curé d'Armentières 30 janvier

1747 Minutes du notaire apostolique Antoine Décan Meaux AD77 82

E 4

Des églises paroissiales :

par les ouvertures et entrées libres des

principalles portes ... prise d'eau bénite, prières à

Dieu devant les autels, baiser et toucher d'iceux, secance en places ordinaires

du pourvu desdites cure... monter en chaire, toucher des fonts baptismaux,

son des cloches, exhibition desdites signature de Rome et visa, et par

les autres cérémonies en tel cas requises et acoutumées..."

11 septembre 1749 prise de possession de l'église

de Chailly par le curé Renard Minutes du notaire apostolique Chrestien

Meaux AD77 141 E 216

... par l'ouverture et entrée

libre par la principalle porte de ladite église paroissialle ...

prière faite à Dieu devant le grand autel, baiser et toucher

d'iceluy, des fonts baptismaux, son des cloches exibition desdites provisions...

22 mars 1747 prise de possession de la cure de

Septsorts minutes d'Antoine Décan Meaux IV 82 E 4

12° page du dossier : prise de possession des cures de Chailly et Marolles par le curé Renard

Doc : résignation & possession des cures de Chailly et Marolles

Doc : prise de possession de la chapelle de la Petite Mère de Dieu à Coulommiers

Doc : prise de possession de la chapelle de Fonte Archer à Saints

L'arrivée du nouveau prêtre

dans le petit village de la Chapelle Rablais fut-elle fêtée?

"Les paroissiens donnaient une grande

fête à l'occasion de la nomination d'un nouveau curé.

C'était "un homme pieux et sage" auquel on offrait "chasuble

et surplis brodés en de saintes nuits" ainsi que l'exprimait

le texte accompagnant cette gravure du 19" siècle."

Revue Nos ancêtres n°22 Gens d'église

Etienne Fare Charles Huvier n'en fit aucune mention. Il faut dire qu'en

1752, il ne ressemblait en rien au bon père que l'on fête

ci-dessus, ce n'était qu'un jeune homme de vingt huit ans qui prenait

la succession d'un prêtre présent depuis trente six ans...

Etienne Fare Charles Huvier ne suivit pas la voie classique pour obtenir sa propre cure. Sa nomination fut plus rapide, mais aussi plus onéreuse...

| Suite : Résignation en faveur | |

| Début de la biographie du curé Huvier | |

| Curés et paroissiens, page des choix | |

| Curés et paroissiens, documents | |

|

|

|