La vie retrouvée des voituriers tirachiens

/ 27

Voituriers et paysans

Nomades et sédentaires

Louis Chiquois, né vers 1773:

1794: manouvrier

1795: bûcheron

1798: bûcheron

1799: bûcheron

1800: bûcheron

1803: manouvrier

1803: bûcheron

1804: manouvrier

1804: bûcheron

1805: manouvrier

1806: manouvrier

1808: manouvrier

"Ils vivent à la manière des bohémiens. Le jour, ils travaillent à gages ; la nuit venue, ils couchent à l'abri de leurs charrettes et lâchent leurs chevaux dans la prairie sous la garde de l'un d'eux. A la moindre alerte, un coup de sifflet se fait entendre, tous les chevaux se rassemblent et les thiérachiens décampent en un clin d'oeil." Francisque Michel Histoire des races maudites de France et d'Espagne 1847

"Les habitants des bois, comme sabotiers, charbonniers, fendeurs, bûcherons et les voituriers qui tiennent du pays de Luxembourg et qu’on appelle Tirachiens, tous ces gens-là se rassemblent quelquefois ou se mettent séparément. Ils sont bien difficiles à surprendre, ils cachent leurs fusils dans les bois, sans jamais approcher de la loge avec, et guettent toutes sortes de gibier, particulièrement le sanglier sur lequel ils donnent plus que sur les biches ... tout y passe, loups, renards, lièvres, lapins, etc..." M.E.Pichon, La Thiérache, 1876 tome IV

"Ils passent pour maraudeurs, laissant aller pendant la nuit leurs

boeufs dans les prairies prohibées et enlevant pour eux mêmes

des pommes de terre, des fruits..." Cette fois,

il ne s'agit pas des Thiérachiens, mais de leurs concurrents, les

galvachers.

Mémoires historiques sur le canton de Quarré les tombes 1874

Voituriers, bûcherons, scieurs de long, charbonniers, sabotiers, gardes ventes, tous travailleurs des bois, se fréquentaient. Les Tirachiens avaient aussi des relations de commerce et d’estime avec les artisans du cheval, comme on l'a vu.

![]() Relations

entre migrants et autochtones, détail des actes

Relations

entre migrants et autochtones, détail des actes

![]() Document:

les métiers à la Chapelle Rablais en 1836

Document:

les métiers à la Chapelle Rablais en 1836

S'ils fréquentaient les gens du lieu, c'étaient rarement

les fermiers qui honoraient quelquefois de leur présence la naissance,

le mariage d'un voiturier ou d'un charretier.

Non plus les manouvriers et journaliers, pauvres à tout faire, auxquels

les Tirachiens avaient peut être pris l'ouvrage de débardage.

Bien sûr, il se trouve quelques actes où ils figurent, mais

les migrants semblaient préférer fréquenter, dans le

monde paysan, ceux qui n'étaient pas attachés à la

terre, comme les bergers, qu'on trouve cités dans neuf actes. Les

pâtres n'allaient pas au rythme des fermiers et des manouvriers, mais

suivaient celui du troupeau qui leur était confié, quand il

allait pâturer dans les friches ou sur les champs laissés en

jachère pour reposer le sol, dormant quelquefois près des

moutons, dans leur petite guitoune ambulante: "Le

berger faisait un rude métier: toujours déplacer les moutons

pour que le fumier soit bien réparti, trop de fumier dans un endroit

et le blé verserait avant la moisson. Le berger couchait dans sa

roulotte près de son troupeau et chaque nuit, à minuit, il

se levait pour faire passer les berbis d'un parc à l'autre."

Grenadou paysan français.

Dans trois actes apparaît François Romaska.

Il était batteur en grange.

Né en Bohême. Fait prisonnier de guerre, naturalisé le

27 floréal an IV à Fontainebleau, déjà marié

en France, se remarie à l'âge de 32 ans avec une veuve de la

Chapelle Rablais, Anne Fare Malet, de quinze ans son aînée. On

trouve un autre batteur en grange qui demande un passeport en 1809, lui aussi

originaire de Bohème: Jean Stasny et, une année après,

François Fauvel, journalier, Polonais, en France depuis 1791. En 1837,

c'est un tailleur d'habits, lui aussi originaire de Pologne: Joseph Barowiski,

dit Zaltaro qui désire se rendre à Tours. Ce sont les seuls

étrangers à avoir laissé une trace, début XIX°,

avec quelques Belges et Anglais, au château. Voir la sixième

page du dossier consacré aux moissonneurs migrants.

A n'en pas douter, François Romaska

devait avoir un accent à couper au couteau, dû à ses origines:

son nom a été retranscrit: Romaska et Roberca dans le même

document, Romatka, Romarka; Hromalk dans d'autres (ce qui était peut

être son nom d'origine). Dans le premier jet de son acte de mariage,

registre conservé en mairie à la Chapelle Rablais, son nom a

été retranscrit Hromalk avant d'être raturé et

corrigé Romatka, son lieu d'origine étant "la

Boesme". Pour le même acte, sur le registre conservé

aux Archives Départementales, l'orthographe est moins fantaisiste et

les noms propres plus conformes à la tradition. Le même phénomène

de restranscription plus qu'approximative s'est aussi produit pour les voituriers

de la Thiérache. Eloignés de plus de deux cents kilomètres,

les villages d'origine des Tirachiens étaient parfaitement inconnus

des Briards.

Les bois étaient interdits aux moutons: "Les

bêtes à laine sont en tout temps proscrites de tous les bois

généralement quelconques, à cause de leur odeur pestilentielle

pour le bois..."

le 11 ventôse de l'an 2 de l'ère républicaine L372 n°27

Les terres cultivées se répartissaient entre les blés:

172 hectares, les céréales de printemps: 137 ha, les prairies

artificielles: 122 ha, et les jachères mortes: 150 hectares, qui

se partagent des surfaces presqu'équivalentes; "bleds, mars

et jachères" correspondant à la rotation d'un assolement

triennal.

Registre des renseignements statistiques 1857 à

1866, mairie la Chapelle Rablais

Le quart du territoire, la jachère entre deux cycles de culture,

appartenait donc aux moutons. Et ils pullulaient. En 1857, on ne comptait

que 151 bêtes bovines, contre 1.040 ovins: 70 béliers et moutons

et 970 brebis et agneaux. "Dans ce temps là,

on ne déchaumait pas comme aujourd'hui. De l'herbe sauvage poussait

dans les chaumes ; les moutons en vivaient de la moisson à la

Toussaint, même jusqu'à la Saint André." (30 novembre)

Grenadou paysan français

Le berger

n'est pas attaché à une terre, il nomadise lui aussi, changeant

de lieu au gré de ses embauches dans les fermes. Pour sortir du canton,

il demande un passeport pour l'intérieur.

"Il s'est trouvé parmi les électeurs deux bergers, dont

un fit beaucoup de tumulte, deux mineurs, un insolvable décrété

de prise de corps pour dettes, un étranger sans lettres de naturalisation."

Le 31° janvier 1790, à l'assemblée pour l'élection

d'une nouvelle municipalité d'Echou-Boulains, village proche de la

Chapelle Rablais, deux bergers n'étaient pas considérés

comme citoyens à part entière de la commune. Il est probable

qu'ils n'étaient pas originaires du village: pas de droit de vote pour

les étrangers, les mineurs, les fous, les condamnés ! AN

D IV 62 n° 1878 pièce 10 cité par G.R. Delahaye

On voit passer à la Chapelle Rablais, où ils ont dû travailler : en 1807 et 1810, André Louis Poisson, la quarantaine, originaire de Tousson en Seine et Marne; en 1810 Sébastien Jamin, quarante ans, lui aussi, originaire de Volnay dans l'Aube (Aulnay dans l'Aube ou Volnay en Côte d'Or) et se rendant à Troyes; en avril 1819, depuis 6 mois à la Chapelle Rablais, Etienne Herlouison/ Arluison, 19 ans, originaire de Conflans sur Marne; enfin, en 1852, 1853, 1853, 1855, 1856 et 1857, François Bonvalet, originaire de Gastins en Seine et Marne, résidant aux Montils.

Dans certaines fermes, le berger pouvait avoir un salaire supérieur au premier charretier: "exemple les gages des employés d'une ferme située à Noisy-le-Grand, en Brie, en 1735: premier charretier: 150 livres, deuxième charretier: 150 livres, troisième charretier: 75 livres, jardinier: 180 livres, vacher: 66 livres, garçon de basse-cour: 50 livres, première servante: 80 livres, seconde servante: 75 livres, maréchal : 270 livres, bourrelier: 60 livres, meunier: 60 livres et berger: 300 livres." Revue Nos ancêtres n°76 "servir autrefois"

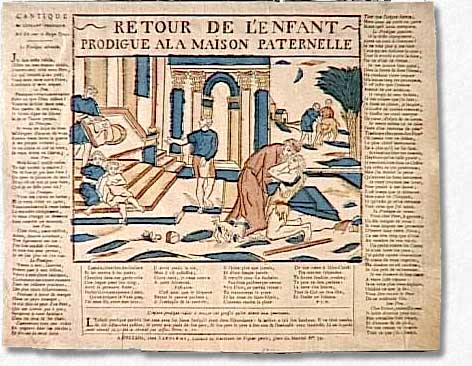

Traduction de la Parabole de l'Enfant Prodigue, en patois Wallon de la partie du Hainaut dont la ville de Mons est la Capitale, envoyée en 1807 par M. de Coninck, Préfet.

Ein n'saqui avoa deux fieux. Le r'culot

dit à s'pée: Pée, baille me l'part de bié qui

me r'viet; et l'pée leu baille leu part. Ein pau après, l'pus

jône walton ramasse tout ce qu'il a, i s'boute en voaïage et s'ein

n'sachu bié long, et droit- là i briscande tout ce qu'i possède

en faisant ribaude.

Quand il a tout assillé, il arrive ein terrible famene d'veins, é

païs-là, et i k'menche à senti l'misere.

I part et i s'en va s'bouter varlet cheu un manant de ce païs-là,

qui l'envoïe garder les pourceaux à s'cence. Il aroa bié

voulu rempli s'veine des cossiaux que ches pourcheaux megnenn'te, mais on

ne li ein abilloa nié. A l'fin après s'avoir bié rappensé,

i se dit à li même: Combié y a-t'i de manouvriers à

l'mon de m'pée, qui ont du pain à planté et mi je m'muere

de fraim droit- chi !

On peut avoir une petite idée de leur manière de parler en

découvrant une version d'un texte qui avait été proposé

par le Ministère de l'Intérieur français en 1807 dans

diverses provinces. Il s'agit de l'adaptation en dialecte local de la parabole

de l'enfant prodigue :

Un homme avait deux fils, dont le plus jeune dit

à son père mon père donnez-moi ce qui doit me revenir

de votre bien. Et le père leur fit le partage de son bien. Peu de

jours après le plus jeune de ces deux fils, ayant amassé tout

ce qu'il avait, s'en alla dans un pays étranger fort éloigné,

où il dissipa tout son bien en excès et en débauches...

Il faut que je r'prenne corrage et

que je r'vièche delez m'pée et que j'li dise: Pée, j'ai

maufait à l'enconte du ciel et conte ti.

J'mérite pus qu'on m'apelle t'fieu. traite me à mains comme

ein de tes manouvriers. Par après i'sestampe et i s'enr'va delez s'pée.

Id'étoa co bié long, que s'pée l'avoa d'ja ravisé.

Id'a pitié, i court à s'raward, i s'rue a s'n'hatriau et i l'embrasse.

Adonc, s'fieu li dit: Pée, j'ai péché conte l'ciel et

conte ti. Je n'mérite pus qu'on m'nomme f'fieu.

Et l'pée dit à ses varlets: Allez vos bié rade querre

m'pus belle casaque, rachemez le bié, boutez li ein anniau à

s'doigt et des solers à ses pieds. Après, vos amenerez l'cras

viau; vos l'tuerez, nos l'meignerons et nos ferons bonne chère.

Car m'fieu que v'chi étoa mort, et le v'la resuscité, il étoa

demannevé et le v'la rekeu; après cha, i'sboutent à faire

bonne torche. L'pus vieux walton étoa à camps, et ein r'venant,

étant au proche de s'mon, il entend des guisterneux et des danses.

I crie après ein des varlets et i li demande chu que ch'est que tout

choa? C'ti là li répond: Ch'est que vos frée est r'venu,

vos pée a tué l'cars viau.

(Le reste manque)

Mémoires de la Société

des Antiquaires, tome VI 1824 sous le titre

"Matériaux pour servir à l'histoire des dialectes de la

langue française, ou collection de versions de la Parabole de l'Enfant

Prodigue en divers idiomes ou patois de France."

Il est fort douteux que les paysans briards aient

manié la langue si littéraire qui servit de base à

l'enquête sur les dialectes populaires, de même que le

correspondant du Hainaut s'est trouvé gêné pour

traduire en langage populaire des tournures fort éloignées

des campagnes, d'où le savoureux "bonne torche" qui

suit de peu "bonne chère" et le "resuscité"

, sans équivalent local, (même à l'église

où la messe se faisait encore en latin, le curé, dos

tourné aux fidèles.) |

||

|

||

Français littéraire,

texte de base de l'enquête 1807 |

Mais le père dit à ses serviteurs : "Apportez la plus belle robe et l'en revêtez ; et mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds ; et amenez un veau gras et le tuez ; mangeons et réjouissons-nous ; parce que mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie ; il était perdu, mais il est retrouvé.

|

|

Région de Mons |

Et l'pée dit à ses varlets: Allez vos bié rade querre m'pus belle casaque, rachemez le bié, boutez li ein anniau à s'doigt et des solers à ses pieds. Après, vos amenerez l'cras viau; vos l'tuerez, nos l'meignerons et nos ferons bonne chère. Car m'fieu que v'chi étoa mort, et le v'la resuscité, il étoa demannevé et le v'la rekeu; après cha, i'sboutent à faire bonne torche.

|

|

Région de Namur |

Li père dit aloors à ses vaurlets: allez quaire les pus bias habiemains et mettos les sul'couare, mettos li one bague à s'doigt et des solés dains ses pis. Et amonainrnez l'crau via, touez le et nos frans l'fiesse. Puisqui m'fils estoit mouart et il est raviqué il estoit pierdu et il est r'trové et is s'sont mettu à tauve, et is s'sont bain divertis.

|

|

| Patois rouchi Valenciennes... |

Adon l'père dit à ses varlets: apportez rad'men l'pus béle rope, et flanquez- li sus s'dos; metez li un éniau à s'dôgt, et dés sorlets à sés pieds. Am'nez oussi l'cras viau, et tuez- l', mions, et fésons bone torche. Pace qué m'fieu qué vla chi drochi, il étôt mort, il est ravigoté; i tôt perdu, et il est ertrouvé. A don is ont qu'ménché à fére bone guince.

|

|

Auvergne |

Adonca, lou païre diguet à soui doumestiques: pourta dy viste sa primeïra, sa pê brava raouba, bestié lou, bouta dy en aner à soun det, é de tzahras as pez. Mena lou veder gras, sanna lou, madzon é devartisson nous. Per ço que moun fir zera mort é zes rassussita; zera pardu e ses retrouba; ati desoubre se bousterou en tren.

|

|

| Patois briard | Hélas, l'enquête

de 1807 reprise en 1824 ne s'est pas intéressée aux contrées

proches de la capitale. Pas assez folkloriques? |

|

Une enquête plus récente propose des variantes d'une fable d'Esope en diverses langues régionales, texte et enregistrement de la voix: "La bise et le soleil se disputaient, chacun assurant qu'il était le plus fort, quand ils ont vu un voyageur qui s'avançait, enveloppé dans son manteau. Ils sont tombés d'accord que celui qui arriverait le premier à faire ôter son manteau au voyageur serait regardé comme le plus fort..." Voici la retranscription du début de cette fable, relevée non loin de Givet, à l'est de Momignies: "Li biche et l'solia s'chamayaient, chacon'que dijant qu'il estait le plus fwar, quand is ont véyu un voyèdjeu qui s'aprètait, rasserré dins un mantia. Is ont tchehu d'acwer qui l'ci qui arriv'rait le premî à fer dismouchi s'mantia autour d'li serait regardé com estan l'pus fwar des deux." A Valenciennes, plus à l'ouest: "L'bise et pis l'solel, i s'disputotent. I s'capougnottent. Chacun, i-assurot qu'i-étot l'pus fort, quand i z'ont vu un voïageur qui avinchot, inv'loppé dins sin mantiau. I sont quéus d'accord que ch'ti qu'i arriverot l'premier à i faire inl'ver s'mantiau au voïageur, i s'rot ravisé comme el'pus fort." |

||

Les paysans de la Chapelle Rablais n'aimaient

pas quitter la région qu'ils connaissaient et où ils étaient

connus. On le verra pour les mariages où ils n'allaient pas chercher

bien loin leur conjoint. On le constate dans les Passeports pour l'Intérieur,

papier indispensable dès que l'on doit franchir les limites du canton.

Les deux cent un papiers conservés en mairie, tant passeports que talons,

ont été demandés par quatre vingt onze personnes différentes,

dont des migrants avérés: voituriers du Hainaut, scieurs de

long du Forez, maçons de la Creuse, forains de l'Yonne... et par cinquante

six habitants de la commune.

Il semblerait donc qu'ils aient eu la bougeotte, mais en y regardant de plus

près, on peut en éliminer la plupart car le formulaire mêle

les habitants et les résidents temporaires. Restent trente cinq habitants

de la Chapelle ayant demandé un passeport dans la première moitié

du XIX° siècle. Relativisons encore car sur ces trente cinq, vingt

sept ne sont pas nés dans la commune. N'en restent plus que huit: des

apprentis qui vont trouver un maître: Ferdinand Félix ira à

Bolbec, près du Havre, à 22 ans puis Chevry et Brie en Seine

et Marne; Louis Lemoust de la Fosse, apprenti charron de 21 ans va en Eure

et Loir pour y travailler; Joseph Wallier, ouvrier charron de 18 ans -apprenti

charron, à cet âge-là!- va à Paris. C'est le fils

d'Anne Sylvie Fourrey dont nous avons retracé, dans un autre chapitre,

la vie aventureuse de marchande de bagues de St Hubert. Sa mère, son

père nourricier, étaient fréquemment sur les routes,

lui aussi, certainement dans son jeune âge; pas de certitude, car le

nom de l'enfant figurait rarement sur le passeport de ses parents, même

si sa présence y était notée. Edme Masson, manouvrier,

demande un passeport, il fait aussi partie d'une famille liée à

des voituriers et des forains.

On voit Jean Louis Lepanot, manouvrier de 27 ans, se diriger vers le département

de la Manche. On comprend pourquoi en découvrant qu'il épousera

la nièce du curé Ozouf qui avait accompagné son oncle

à la Chapelle Rablais. La famille du curé est originaire de

St Rémy des Landes, Manche.

Des apprentis qui se rendent chez un nouveau patron, le fiancé de la

nièce du curé, des familiers de migrants qui prennent aussi

la route... ne restent que trois natifs de la commune à quitter la

Chapelle pour un motif inconnu: Julien Cendrier, tailleur de 60 ans, se rend

à Paris, de même que Germain Picard, 25 ans, fils d'un cabaretier.

Dix ans après le jeune Félix parti près du Havre en apprentissage

, Jean Louis Lemoust de la Fosse, charretier de 44 ans, s'y rend aussi.

| Les passeports, page des choix | |

| Retour: us et abus dans les bois /2 | |

| Suite: camping à la ferme et chambres d'hôtes | |

| Courrier | |

D'un naturel réservé, en temps normal (mes

parents, instituteurs de campagne, ont attendu longtemps avant d'être

invités à franchir le seuil des fermes), les fermiers et manouvriers

ne semblent pas avoir cherché le contact avec les voituriers thiérachiens.

Ces migrants bouleversaient les habitudes des paysans : toujours sur les

chemins à cause de leur travail en forêt, ils n'hésitaient

pas à aller voir plus loin quand l'embauche manquait, et retournaient

fréquemment dans le Hainaut pour affaires de famille...

Alors, les Tirachiens ont tissé des liens avec d'autres migrants,

comme eux, ou des presque nomades: forains, batteurs en grange, bergers...

Rosalie décédée en 1858, on retrouve François Bonvalet à l'hospice de Montreuil sous Laon, "asile des vagabonds incorrigibles", là où échouait une cinquantaine d'indigents Seine et Marnais. Il y meurt le 8 février 1860 à l'âge de quatre vingt trois ans.

Registre d'Etat Civl la Chapelle Rablais 5 Mi 2831

p 571

Dossier du CDDP Melun 1983 : Les pauvres