Passez la souris sur les

illustrations pour leur légende.

Ctrl + pour agrandir la page

Etienne Fare Charles

Huvier/14

1724/1784 Curé de la Chapelle Rablais...

Premiers pas à Marolles, finances

Pour le financement de ses deux paroisses, le curé

Renard bénéficiait de la dîme, mais il n'était

pas seul : le prieur de Choisy "étoit

aussi décimateur de toute espèce de dixmes, à l'exception

d'un petit canton dont jouissoit le curé

Michelin

Sur une somme d'environ 1.000 livres, le curé de Choisy devait

gérer deux paroisses et payer deux vicaires, Huvier qui desservait

Marolles et François Joseph Sarazin qui l'assistait à

Choisy (ce dernier continuera le vicariat de Marolles après le

départ d'Etienne Fare Charles Huvier pour la Chapelle Rablais,

en 1752, et ce jusqu'à son décès, en 1769; il fut

inhumé dans l'église du village.)

Je pensais naïvement que les dîmes n'étaient prélévées

que par les curés, pour subvenir à leurs besoins, et que

ces prêtres passaient de champ en champ pour désigner la

part qui leur revenait. Tout était bien plus complexe !

Les dîmes de Marolles, étaient partagées

entre "le prieur, le curé de

Choisy, l'abbesse de Jouarre, le chapelain de la Petite Mère Dieu

dans l'église paroissiale de Coulommiers et l'Hôtel-Dieu

de la même ville." Michelin

Essais ... sur le département de Seine-et-Marne 1829/1841

Les décimateurs cités par Michelin étaient

tous religieux, parmi eux, le chapelain de la Petite Mère de Dieu

que nous avons découvert à la septième page de ce

dossier, dont le maigre bénéfice ne s'élevait qu'à

70 livres. ![]()

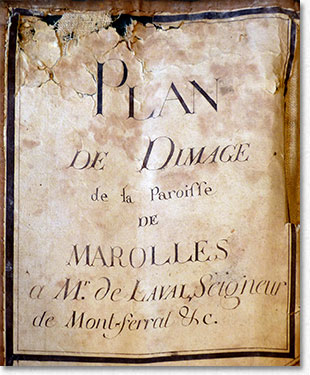

Pour complexifier un peu le tout, un laïc, "Mr

de Laval, seigneur de Montferrat &." (que l'on retrouvera

plus loin quand le curé Huvier bénira la chapelle de l'Orme

de Montferrat à Courtacon) semblait revendiquer le droit de dîmage

sur la paroisse de Marolles, puisqu'il en fit lever le plan.

Ce "Plan de dimage de la paroisse de Marolles" ayant subi les outrages du temps (transmis par un descendant de Mr de Laval, que je remercie encore) peut être rapproché du plan d'Intendance (vers 1780) en passant la souris sur l'image ci-dessous. Même orientation, mêmes parcelles, mêmes superficies à une "perche" près. Seuls diffèrent les noms de lieux, plus détaillés sur le plan de dîmage. On trouvera dans la longue page annexe, les recherches relatives à ce plan ainsi que les actes de bénédiction de la chapelle du château de l'Orme.

![]() Doc : Laval de Montferrat, Marolles et Courtacon

Doc : Laval de Montferrat, Marolles et Courtacon

Le mode de perception de la dîme de Marolles n'intéressait

pas directement Etienne Huvier, son traitement ne dépendait que

du curé de Choisy. On ne sait pas quelle somme fut laissée

au vicaire de Marolles et à son collègue de Choisy par le

curé titulaire, pour subsister. Un édit royal du 13 mai

1768 fixa le salaire minimum (portion congrue) à cinq cents livres

pour les curés et seulement deux cents pour les vicaires. Qu'en

était-il en 1749 et le curé Renard s'était-il montré

plus généreux? Le vicaire bénéficiait aussi

de quelques faibles biens appartenant à la cure : le presbytère

et ses dépendances, ainsi que trois quartiers d'arpent de terre

et autant de prés; soit un jardin de curé et de l'herbe

pour son cheval. Source : Biens nationaux

AD77 extraits du classeur 1Q...

![]() Doc: portion congrue, dîmes et novales

Doc: portion congrue, dîmes et novales

Les charges

liées à l'église, le cimetière et la maison

d'école ne relevaient pas de la Cure, mais de la Fabrique qui en

était possesseur et pourvue de biens pour les entretenir. A la

suite de donations, la Fabrique disposait de rentes et de terres qu'elle

mettait en location. Chaque année, un acte devant notaire fixait

les baux arrivés à terme après trois, six ou neuf

années de location; de quatre à six renouvellements chaque

année de présence Etienne Fare Charles Huvier qui participait

à ces réunions, en soutien du marguillier, renouvelé

tous les ans, responsable des fonds :

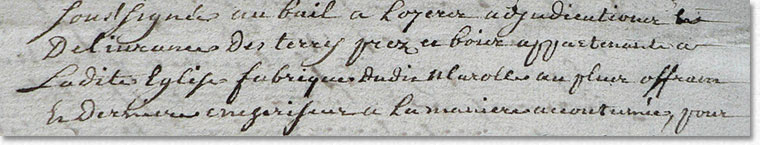

"Ce jourd'huy dimanche quatrième

jour du mois d'avril mil sept cent cinquante et un, issus des vespres

et complies ditte et chanttée en l'église parroissialle

Saint George et St Thomas de Marolle en Brie, les habittans de ladite

parroisse étant assemblée au devant de la principalle porte

et entrée de l'église et place publique dudit Marolle, après

avoir sonnée la cloche à la manière accoutumée

et sur le réquisitoire de Mesire Estienne Farre Huvier prestre

vicaire de l'église parroissialle dudit Marolle en Brie, pour suitte

et diligence de Pierre Duvalle* manouvrier demeurant à Bois Saint

Georges paroisse de Marolle en nom et comme marguillier et proviseur de

l'église parroissialle dudit Marolle a éttée procédé

par devant Jacques Christophe Camus nottaire substitut de juré

commis aux branches des parroisse de Choisy et Marolle en Brie, dépendant

du tabellion de Coulommier en Brie, résident audit Choisy soussigné

un bail à loyer et adjudications en délivrance des terres

prez et bois appartenant à la dite église fabrique dudit

Marolle au plus offrant et dernier enchérisseur à la manière

accoutumée, pour les temps terme et espace de trois six ou neuf

années consécutives..."

Minutes du notaire Camus à Choisy AD77 67 E 20 / * Pierre Duval

1710/1785 se trouve être mon ancêtre

D'après la liste qui en a été établie pour la vente des Biens nationaux, la Fabrique disposait de cinquante arpents et quarante six perches de terres et prés. Des comptes au brouillon en fin de l'acte de location du 14 mars 1750 semblent comptabiliser, pour l'un des rentes pour cinquante six livres un sol auprès de particuliers "une livre par les héritiers Jean Guiot" et "quinze livres par l'hotelle dieu de Paris", pour l'autre trois cent vingt trois livres et quatre sols qui pourraient correspondre aux locations de terre, sans certitude car les archives de la Fabrique de Marolles sous l'Ancien Régime n'ont pas été conservées. On pourra avoir une idée du budget d'une Fabrique en parcourant celui de la Chapelle Rablais, paroisse où officia le curé Huvier à partir de 1752.

![]() Doc : biens de la Fabrique de Marolles, actes de baux

Doc : biens de la Fabrique de Marolles, actes de baux

![]() Doc: Biens nationaux à Marolles en Brie

Doc: Biens nationaux à Marolles en Brie

![]() Doc : budget de la Fabrique de la Chapelle Rablais

Doc : budget de la Fabrique de la Chapelle Rablais

![]() Fabrique, marguilliers, hommes vivants et mourants, dossier de trois pages

Fabrique, marguilliers, hommes vivants et mourants, dossier de trois pages

"Le 7 juilliet 1775 a été inhumé dans le cimetière

de ce lieu le corps de deffunte la veuve Griffaut décédée

chez Constantin Griffaut son fils - de cinquante sols et une messe haute

de dix sols et les vigilles à neuf leçons de trente sols

et la levée du corps de dix sols... Le cinq mars 1776 a été

inhumée dans le cimetière de ce lieu le corps de deffunte

François Angélique leRoy dit Dauphin âgée de

39 ans femme de François Lentenois (Lantenois) demt à Malnoux

de trois livres une messe et un nocturne et les laudes... "

AD 77 Journal de Louis Pilliot 279 J 1

Le desservant de Marolles bénéficiait du casuel et des obits

: "Le casuel est une rétribution accordée

au cas par cas au clergé pour l'exercice de certains ministères

(baptêmes, bénédictions, funérailles, mariages)

ou encore lors des quêtes... Un obit (du latin obitus, c'est-à-dire

mort) est un service religieux célébré en mémoire

d'un défunt et pour le salut de son âme, à une date

fixe de l'année (généralement le jour anniversaire

du décès). Les obits étaient célébrés

par le curé ou le vicaire de la paroisse du défunt ou par

un prêtre obituaire. Wikipédia

On verra plus loin que les baptêmes ne donnaient pas lieu à

une rétribution.

Trace d'un obit à Marolles,

cette messe hebdomadaire célébrée en souvenir d'une

ancienne paroissienne: "Sire Joseph-Joachim

Goblet, ancien consul de la ville de Paris, a fondé à perpétuité

dans cette église une messe basse tous les lundis de chaque semaine,

en mémoire et pour le repos de l'âme de Marie-Geneviève

Giraudet, sa chère épouse, qui a puisé sur les fonts

baptismaux de cette paroisse les vertus dont elle étoit douée,

et pour le repos de la sienne après son décès, avec

recommandation au prosne, suivant qu'il est énoncé par le

contrat passé devant Hazon, notaire à Paris, le 13 août

1742. Requiescant in pace.

Cette épitaphe, en lettres dorées, est à droite dans

le choeur, sur un tableau de marbre blanc."

Marolles dans Michelin 1841 tome 4 p 1334 et suivantes

![]() Doc : casuel & obit à Marolles

Doc : casuel & obit à Marolles

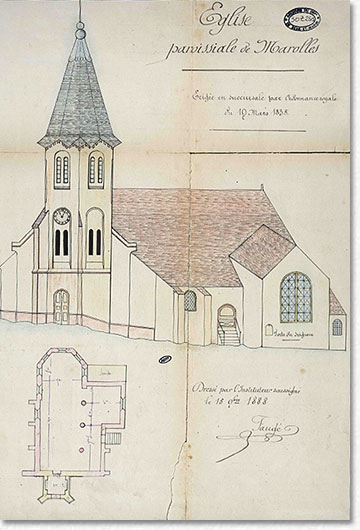

Les dépenses qu'Etienne Huvier fit

à Marolles pour l'église furent minimes : une croix de bois,

une niche pour la Vierge...

"Le samedy vingt neuf janvier mil sept cent cinquante deux la niche de la Ste Vierge à été posée. Cette niche à été faite par Prouharam le Bearnet* menuisier à Coulomiers. Toute posée elle à couttée vingt livres laquelle somme à été prise sur les quêtes qu'on à coutume de faire pour la Ste Vierge. Les deux branches de fer ont couté chacune vingt cinq livres." Registre paroissial de Marolles en mairie

* Jean Pierre Prou Haram, dit le Béarnois 1721/1783. Son fils, Jean Pierre 1755/1830 sera uni à Marie Pernelle dans la chapelle de la ferme du Mée à Saints par Etienne Fare Charles Huvier le 14 mai 1782.

On trouve une statue de la Vierge dans une niche de l'ancien presbytère, mais s'agit-il de celle installée par le curé? On peut en douter car on ne comprendrait pas l'utilité des deux "branches de fer" qui auraient pu en constituer le support.

Quant à essayer d'en retrouver la trace

dans l'église, c'est quasiment mission impossible, tant le bâtiment

a été remanié : "Le

terrain étant sablonneux et argileux, l'église est plusieurs

fois restaurée, notamment au XIXe siècle."

Coulommiers tourisme

Dans sa monographie rédigée en 1889,

l'instituteur en traça le plan et l'élévation (ci-contre)

et précisa : "En 1811, l'église

de Marolles subit une transformation et des réparations importantes.

M. Quatre Solz, seigneur et maire, la fit diminuer de deux travées,

et la tour d'une très grande solidité, en fut alors séparée,

mais en 1812, elle fut également démolie et remplacée

par un clocher peu élégant, reconstruit à neuf

en 1857. Les pierres provenant de la démolition de 1811 furent

employées à la réparation du chemin du château."

Monographie de l'instituteur AD77 30 Z 251

Louis Pierre Pilliot, dernier représentant

d'une longue lignée d'instituteurs à Marolles, que nous

retrouverons plus loin, nota dans un gros livre-journal :

"Possition ou changement de l'église

de Marolles depuis 1811 jusqu'en 1857

En 1811 les maçons étaient sur l'église pour retenir

la couverture, une poutre craque dans l'église, elle a fendu,

on remet à l'éteiller le lendemain, mais dans la nuit,

la poutre casse, elle en fait casser une autre, brise tous les bans

ainsi que la chaire à prêcher, la tuille, la latte, les

chevrons, tout était brisé. Monsieur Stanislas Quatresols,

seigneur de Marolles et maire de la commune, au lieu de remettre deux

poutres pour relever les deux travées fait diminuer l'église

de deux travées, remonte le pignon de deux arcade, la tour qui

aurait duré plus de mil ans se trouvait seul séparée

de l'église d'une arcade, il fait démolir la pauvre tour

qui était d'une solidité sans pareil, où il y avait

deux cloches à côté l'une de l'autre..." AD77

279 J 1

![]() Découvrir la suite de "possition et changement de l'église

de Marolles depuis 1811 jusqu'en 1857

Découvrir la suite de "possition et changement de l'église

de Marolles depuis 1811 jusqu'en 1857

"Le dimanche sept novembre mil sept cent cinquante un après

les vespres, dimanche dans l'octave de la Toussaint, j'ai bénie

une croix que j'ai fait planter près le cimetière au coin

de la haye du jardin qui appartient à la succursale ... La permission

pour faire cette croix m'à été accordée

par Mr l'abbé Garnier grand vicaire de M. de Fontenilles évêque

de Meaux. L'arbre qui à servi pour construire cette croix à

été abbatu dans un petit morceau de pré appartenant

à l'église près le Bois de la Bourdonne. Huvier

vic. desservant de Marolles.

Notte marginale : J'ai fait mettre cette croix en couleur sur la fin

du mois de may mil sept cent cinquante deux par un maître vitrier

de Joüy sur Morin, il en a couté neuf livres."

Registre paroissial en mairie

Il ne s'agit pas de ces croix dans le cimetière,

mais d'une croix de bois vert tout juste coupé dans un "pré

appartenant à l'église",

autrement dit, dans les biens de la "Fabrique"

qui régla certainement la note (élevée!) de neuf

livres pour la peinture.

Notons que, pour l'érection de cette croix, le vicaire Huvier n'a pas fait référence à une autorisation de son curé, qui ne sera jamais mentionné dans les registres, mais a fait remonter la demande jusqu'à l'épiscopat... Peut être parce que ce n'était pas une simple croix, mais une étape symbolique : "... j'ai bénie une croix que j'ai fait planter près le cimetière au coin de la haye du jardin qui appartient à la succursale. Cette croix a été plantée pour faciliter les stations du jubilé dont j'ai fait l'ouverture le mercredy trois dudit mois. J'ay commencé les processions ordonnées pour le jubilé le onze du même mois jour et fête de Snt Martin après les vespres. La première station à été la chapelle de la vierge, la 2e la croix du cimetière, la 3e celle plantée pour le jubilé et la quatrième le maître autel. La permission pour faire cette croix m'à été accordée par Mr l'abbé Garnier grand vicaire..."

"Les occasions de célébrer un jubilé étaient fréquentes. En plus des Années Saintes – ou plus exactement de leur extension à la catholicité un ou deux ans après les solennités romaines, deux grands types de jubilé étaient proposés aux fidèles; les uns accompagnaient l’avènement d’un nouveau pape ; les autres étaient liés à des circonstances exceptionnelles..." C'était "un temps de grâce, au cours duquel la réconciliation du pécheur avec Dieu est facilitée par l’octroi de l’indulgence plénière et les possibilités de remise des fautes les plus graves par les confesseurs". Site HAL SHS

Vingt huit jubilés universels eurent lieu au XVII°

siècle et dix au XVIII°, sans compter plus d'une dizaine

particuliers à la France. Etienne Fare

Charles Huvier en célébra cinq : en 1751, année

sainte, 1759 en l'honneur du nouveau pape Clément XIII, 1766,

1770 pour Clément XIV et 1776 pour Pie VI, nous aurons l'occasion

d'y revenir plus loin...

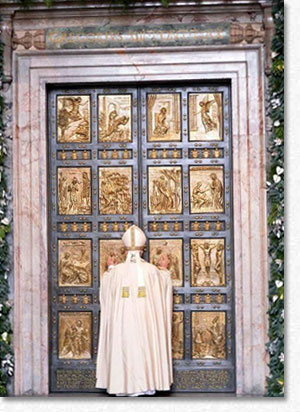

Le pape Benoît XIV avait débuté la célébration

du Jubilé du demi-siècle la veille de Noël 1749 en

ouvant les Portes Saintes à Rome; les célébrations

de cette année sainte eurent lieu en France à l'automne

1751.

Le vicaire Huvier indiqua, en peu de mots, comment elles se déroulèrent

dans sa petite paroisse : des processions d'une station à l'autre

dans un petit périmètre dans et autour de l'église.

En 1776, il précisera les cérémonies et les parcours

pour "gagner le jubilé" (indulgence plénière)

à Cerneux :

"Suivant la Bulle Confession Comunion,

15 jours de stations dans quatre églises suivant le mandement

de son Eminence, confessions, stations et comunions les 15 jours de

stations réduits à l'assistance à cinq processions.

1ere station le choeur, 2e la croix du premier cimetière, 3e

celle du 2nd, 4° la croix de Saint Pierre... à chaque stations

3 pater et 5 ave Maria" Registre

paroissial de Cerneux

Ouverture

des portes au Vatican pour le jubilé 2025

Ouverture

des portes au Vatican pour le jubilé 2025

Cette simple procession dans une petite

commune était fort éloignée des fastes déployés

à Chartres, pour ce même jubilé de 1751. Après

une procession générale dans les rues de la ville, débuta

une mission de vingt huit jours où s'illustra, entre autres prédicateurs,

le père Bridayne qui prêcha 256 missions en 45 ans.

"... dès cinq heures du matin l'auditoire

était complet, et certains zélés attendaient depuis trois

heures l'ouverture des portes de l'église. Des personnes de qualité,

jusqu'à l'arrivée des missionnaires, faisaient des lectures

édifiantes ou chantaient des cantiques. M. l'évêque disait

la messe, puis le père Bridayne prêchait pendant quatre ou cinq

heures à genoux avec tant d'onction et d'ardeur que son surplis en

était baigné de sueur... quatre mille hommes rangés deux

à deux employèrent trois quarts d'heure pour venir se masser

devant le grand portique de la cathédrale, lieu destiné jadis

aux amendes honorables. M. Guinot, debout devant la porte fermée de

l'église, exhorta la multitude à se prosterner devant Dieu,

pour lui demander pardon des fautes scandaleuses qu'elle avait commises; le

peuple se prosterna donc, après quoi il reçut la bénédiction

de la main du prélat."

Célébration du jubilé

à Chartres par Emile Bellier de la Chavignerie 1855

| Doc : Laval de Montferrat, Marolles et Courtacon | |

| Début de la biographie du curé Huvier | |

| Curés et paroissiens, page des choix | |

| Curés et paroissiens, documents | |

|

|

|