La vie retrouvée

des voituriers tirachiens / 23

Tirachiens et galvachers /2

On pourrait penser que Tirachiens et Galvachers se sont succédés, dans le temps: "à partir de 1848 et surtout après le coup d'État de 51, lorsque Napoléon III fit entreprendre la réalisation du programme ferroviaire de 1842, la "galvache" connut une période de prospérité soudaine" Henri Vincenot mais on trouve des Galvachers débardeurs de bois, loin de leur foyer, dès le début du XVIII° siècle, comme les Thiérachiens: "Pierre Matthieu, voiturier par terre, né le 1er juillet 1736, venait de Quarré les Tombes dans le Morvan. Il s'était installé à Courmont dans le Tardenois, au sud de l'Aisne." généalogie Matthieu

L'autre hypothèse est un partage

des territoires entre les voituriers du Morvan et ceux de la Thiérache.

On a relevé la présence de "Tirachiens" en Brie centrale,

d'où je tire la plupart des traces d'archives: en forêt de Villefermoy,

la Chapelle Rablais, la Chapelle Gauthier, les Ecrennes... et, des mêmes

familles, en forêt de Crécy, à Mortcerf, Hermières,

Favières; dans les bois de Sourdun et autour de Chenoise. Plus loin,

on en a trouvé dans la forêt d'Halatte, dans la forêt Saint

Gobain, à "Croix en Picardie, près

Compiègne" à "Premont,

département de Senlis", à Fourdain et Crépy

en Laonnois. Des familles se sont installées dans la Marne exploitant

la forêt de la Traconne, au Gault Soigny et au Meix Saint Epoing, d'autres

vers Anglure... Des "Luxembourgeois"

étaient actifs dans les bois de Montargis. D'autres encore, proches

de Villers Cotterêts...

Quelquefois, même, des Thiérachiens venaient frôler les

terres du Morvan: "Dans d'autres régions,

l'Yonne moyenne, la forêt d'Othe en particulier, mais aussi dans les

bois d'Aube, les voituriers venaient de beaucoup plus loin: de Thiérache

aux environs de Vervins dans l'Aisne."

Jean Fromageot

"Les lieux

où ont travaillé les charretiers du Morvan sont variés

et plus ou moins éloignés du pays. Bien sûr ceux qui figurent

dans le "chant des galvachers" et qui sont finalement à proximité,

dans le Cher, l’Yonne, la Nièvre.

Par contre certains sont allés beaucoup plus loin : dans le nord de

la Côte d’Or, l’Aube, La Marne, la Haute-Marne, en Normandie

même, à Thury-Arcourt (Calvados), le Nord, la Lorraine, les Ardennes...

Ils se dirigeaient sur les ports de bois et le plus souvent à Dormans,

Mussy et Crissée (Marne) ; Montereau, Brisson, Saint Fargeau, Saint

Sauveur (Yonne) ; Saint Germain des Bois, Dijon (Côte d’Or) ;

Autun (Saône et Loire) ; Bourbon l’Archambault (Allier) ; Châtillon

sur Loire (Loiret)." lemorvandiaupat.free.fr/galvachers.html

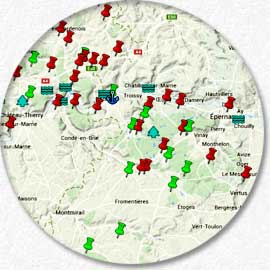

Carte des déplacements des galvachers sur le site le Morvandiaupat

Pour combiner mes recherches sur les Thiérachiens et celles d'autres curieux d'Histoire sur les galvachers, j'ai établi une carte en profitant de la puissance de Google Maps, car il m'était techniquement difficile de proposer un plan à une échelle assez grande pour avoir une vue générale et pourtant assez précis pour zoomer sur les détails.

Agrandir le plan ci-dessous en utilisant

la molette de la souris ou la touche + du clavier; s'armer de patience, si,

comme moi, votre connexion n'est pas très véloce...

![]() déplacer

la carte quand le curseur prend la forme d'un poing

déplacer

la carte quand le curseur prend la forme d'un poing

![]() cliquer

sur les puces du plan quand le curseur pointe du doigt

cliquer

sur les puces du plan quand le curseur pointe du doigt

Pour résumer, une puce verte représente

un lieu fréquenté par des Thiérachiens, une puce rouge,

par les voituriers bourguignons.

Quand les listes sont un peu trop longues (par exemple, en cliquant sur Momignies

ou la Chapelle Rablais), on aura intérêt à consulter la

carte sur le site externe de Google.

![]() Lien vers la carte de localisation des voituriers sur le site Google Maps,

avec liste des lieux

Lien vers la carte de localisation des voituriers sur le site Google Maps,

avec liste des lieux

| Massif forestier | ||

| Voituriers "thiérachiens" | ||

| Voituriers bourguignons "galvachers" | ||

| Charbonniers et marchands de charbon | ||

| Flotteurs de bois | ||

| Port au bois | ||

| Lieux d'origine des Thiérachiens |

![]() Etude de Bernard Matthieu sur le site de Quarré les Tombes (pdf)

Etude de Bernard Matthieu sur le site de Quarré les Tombes (pdf)

![]() Lien vers le fichier des voituriers bourguignons en Champagne (pdf)

Lien vers le fichier des voituriers bourguignons en Champagne (pdf)

La géographie les avait séparés, les uns venant du Nord, les autres du Sud, cependant, l'Histoire a su les rapprocher: certains Morvandiaux étaient Thiérachiens! Pour le comprendre, il faut faire un bond en arrière de deux cents ans avant l'époque des voituriers "tirachiens"...

A la fin du XVI° siècle et au début du XVII°, les princes de Chimay eurent le désir de mieux connaître leurs sujets et les lieux qu'ils habitaient. Pour les villages, Charles III de Croÿ chargea Adrien de Montigny d'en peindre la vue cavalière; le peintre fit ainsi 2.500 gouaches dont je reproduis la vue de Momignies avec l'autorisation du directeur de la collection. Le secrétaire du Prince, François Liénard établit les inventaires des ressources des villes et villages connus sous le nom de "Besognés de Croÿ".

![]() Lien externe: Charles de Croy et ses albums

Lien externe: Charles de Croy et ses albums

Puis en 1616 eut lieu le dénombrement

de la Principauté "concernant combien de

laignes et fagots il convient a chacun manant" autrement dit la

quantité de bois à prévoir pour chaque ménage,

par exemple, à Chimay: "Laurent Polchet,

aussy eschevin et brasseur, sa femme, six enfants et une machine avec quatre

porcs et deux vaches xxv cordes et un cent de fagots pour brasser xv cordes."

Un peu de vocabulaire: la corde de laigne est une mesure de bûches et

la machine ou meschine n'est qu'une servante.

Le recensement prouve une très forte mobilité de la population de la région de Chimay, dont le Prince exagérait cependant l'importance: "infinité d'estrangers, plus que le double de ceux qui estoient en résidence" Emile Dony bulletin de la commission royale d'histoire, Bruxelles 1907, j'en détaille quelques aspects à la page "mobilité des populations" avec les textes concernant Momignies et Beauwelz, agrémenté de gouaches à la page "Momignies, album de Croÿ et dénombrement de la principauté de Chimay"

Le relevé à la plume réalisé par "l'ingénieur" du prince de Chimay venu "audit Momegnies pour rethirer et faire la pourtraicture dudit village" montre un autre aspect du bourg: l'église elle-même n'est pas fortifiée comme dans la Thiérache, notons tout de même, sur la gouache, des hourds visibles sur l'agrandissement et un point de vue qui cache les restes d'un "fort"; par contre, sur le dessin à l'encre, le cimetière possède de solides murailles flanquées de tours que relient des courtines. Ce cimetière était un vrai château fort !

Encadrées de fleurs et de fruits, les gouaches montrent des villages paisibles; les plans du "Besogné" révèlent ici ou là une tour de défense au milieu d'un village ou près d'une petite usine, près d'un moulin à eau, mais, sur les panoramas, on voit plutôt des paysans au travail, des cavaliers tranquilles, des marcheurs avec chien et long bâton, des chasseurs à faucons...

![]() voir des exemples de défenses à la page "du Hainaut à

la Brie"

voir des exemples de défenses à la page "du Hainaut à

la Brie"

Ajoutons à ceci deux crises économiques qui

touchèrent les petites gens de cette région: pour régénérer

leurs coupes, "les seigneurs terriblement endettés

récupérèrent des cantons boisés, autrefois cédés

aux communautés... frustrant des centaines de villageois de leurs ressources."

L'exploitation du fer de la botte du Hainaut qui employait cent hommes par

fourneau et trente par forge devint moins rentable: "la

concurrence de Couvin qui disposait d'un minerai de très bonne qualité

et produisait un métal recherché alors que les fourneaux et

forges de la région, faute d'un minerai équivalent, ne commercialisaient

qu'un fer dur et cassant, perdirent leur clientèle et s'éteignirent,

entraînant les "férons" dans la misère. Les

charretiers avaient moins d'ouvrage, leur nombre diminuait sérieusement.

Certains avaient été contraints d'émigrer."

Janine Lemoine " Une émigration

oubliée, Des Thiérachiens dans le Morvan"

Ci contre, le fort et le fourneau de Beauwelz tels qu'ils figurent dans l'album de Croy.

Nombreux étaient les Thiérachiens que rien n'attachait plus

à leur terre (incertitude entre deux périodes de guerre, pauvreté

des terres, crise économique, afflux de population déracinée...)

Certains de ne pas trouver l'Eldorado dans le rude Morvan, des familles

choisirent pourtant d'y émigrer au début du XVII° siècle.

La province n'était pas inconnue: Morvan et Hainaut avaient tous

deux fait partie de l'Etat bourguignon jusqu'à l'orée de la

Renaissance:

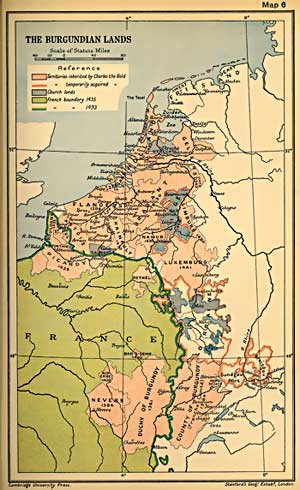

"À son apogée en 1477 sous Charles le Téméraire,

cet ensemble comprend deux groupes de territoires séparés

par les domaines des ducs de Lorraine : les Pays-Bas et les deux-Bourgognes.

Comme la cour réside dans les Flandres, on les appelle respectivement

pays de par-deçà (duchés de Brabant, Gueldre, Limbourg,

Luxembourg, comtés d'Artois, Boulogne, Flandre, Hainaut, etc...)

et de par-delà (au-delà de la Lorraine: Duché et comtés

de Bourgogne, Charolais, Mâcon, Auxerre...)"

"Olivier de Chastellux, qui avait

combattu au service d’Henri IV, et possédait une grande partie

de cette contrée, fit venir en 1612 des colons de la Thiérache,

pays qui avait été ravagé par les guerres, afin de défricher

la forêt et de valoriser ces terres ingrates. "

V.B. Henry, curé de Quarré les Tombes

Précisons: "Une

opération massive... fut le transfert, au XVIIe siècle entre

la Picardie et les confins nord de la Bourgogne de populations désoeuvrées

du fait des guerres qui avaient ruiné le pays. Elles peuplèrent

une grande partie de Quarré-les-Tombes. Olivier de Chastellux qui possédait

des étendues considérables de bois sur cette paroisse fit venir

un contingent important de population en provenance de Thierache en 1612 ;

on les appelait alors des colons, on pense même que, parmi eux, il y

avait des prisonniers."

Henriette Dussourd, Les Communautés familiales agricoles du centre

de la France

Ci dessous, le château de Chastellux sur Cure et le tombeau d'Olivier de Chastellux dans l'église de Quarré les Tombes.

Un peu plus tard, en 1653, un autre seigneur, Jean

Sébastien le Prestre (le maréchal de Vauban, né à

sept kilomètres de Quarré-les-Tombes), fit venir de cette

même Thiérache qui n'est pourtant faite que de quelques cantons,

une famille Brizard pour défricher. Elle prospéra mais sans

vivre vraiment en commun. Elle resta groupée en un village qui compta

jusqu'à treize feux, dépassant un rassemblement de quatre-vingt-dix

personnes. Le village des Brizards porte encore leur nom pluralisé

tandis que les Ruelles, les Chereaux, les Mathieus, Les Lamberts, les Guichards,

les Valtats conservent encore le souvenir des familles transplantées."

Henriette Dussourd

D'autres familles ont été recensées,

voir la page :

"Usmé Rebo, résident puis huit ans,

ne sçachant d'où il est natif... La Vefve Gilles Clément,

remariée, ne sçachant le nom de son marit... Le beaufilz Mathieu

Bode, ne sçachant son nom, néantmoins Liégeois venu

depuis deux ans..." A Momignies, en 1616, tous

ne connaissaient pas leur lieu de naissance et quelquefois même ignoraient

leur nom ! Qu'en était-il des migrants du Morvan?

Qui étaient-ils? Des auteurs les

voient parmi eux d'anciens prisonniers: "on les appelait alors

des colons, on pense même que, parmi eux, il y avait des prisonniers"

voir ci-dessus; d'autres

penchent pour d'anciens soldats: "à Quarré, les

habitants des hameaux limitrophes de la forêt domaniale au Duc se

souviennent que leurs ancêtres, des soldats guerroyant avec Olivier

de Chastellux, reçurent de celui-ci des terres incultes à

charge pour eux de les défricher, d’y bâtir leur maison,

de verser une contribution aux comtes et de participer à la garde

du château. Ces colons arrivés de la Thiérache ont fait

souche et leurs descendants exhibent cet attachement ancien au château,

comme s’il leur conférait une parcelle de noblesse."

Marc Abeles D'autres

auteurs penchent pour des paysans: "les Bois de Chastellux furent

défrichés par des paysans de la Thiérache, qu’Olivier

de Chastellux attira pour peupler ces cantons déserts."

abbé Courtépée 1781

En l'absence de certitude, une colonie de

Picards fera l'affaire: "Ce seigneur avait amené avec

lui, cinq ans auparavant, de la Thiérache, pays ruiné par

les guerres, une colonie de Picards, hommes, femmes et enfants, auxquels

il donna des terres à défricher dans diverses parties de ses

seigneuries de Marigny l’Eglise et Quarré les Tombes. C’est

ainsi qu’ont été fondés les hameaux de Queuzon,

des Bois de Chastellux et des Champs de Bornoux." abbé

Baudiau le Morvand 1865

L'incertitude demeure sur les origines exactes des "Thiérachiens" du Morvan de 1612. Origines au pluriel car leurs provenances pouvaient être diverses. Janine Lemoine, auteur d'une étude sur ces migrants, cite l'abbé Palant et donne cette précision relevée dans "La monographie de Marle" de cet abbé : au XV° siècle... "Les habitants de nos contrées s’étaient réfugiés en si grand nombre dans le Hainaut, la Flandre, le Cambraisis, le pays de Liège et de Namur…"

De quel bourg sont-ils originaires? On peut essayer de trouver des correspondances dans les familles qui sont restées dans la principauté de Chimay puisque le dénombrement eut lieu quatre ans seulement après le départ des colons. Des noms se retrouvent ci et là, mais aucun bourg ne ressort clairement. J'ai aussi essayé de rapprocher les Thiérachiens du Morvan, début XVII° siècle, des Thiérachiens de Brie, fin XVIII°, en sachant que les noms ont pu se modifier (par exemple, on est certain que Penpin a évolué en Pompon, dans le Morvan) et en tenant compte de la prononciation particulière des gens du Nord (voir plus loin à la page Nomades et sédentaires) Quelques familles ressortent: Colinet, Pupin qui provient certainement aussi de Penpin, on trouve Mahieu pour Mathieu, Desruelles pour Ruelz et quelques autres encore.

Quelques Morvandiaux ayant repris le baluchon pour se fixer sur les bords de la Marne, peut être ont-ils rencontré, sans les reconnaître de très lointains cousins; on espère que les Galvachers aux boeufs et les Tirachiens aux chevaux surent travailler en bonne harmonie comme ces boeufs et ces chevaux attachés au même chariot...