Les scieurs de long/11

Un marché d'ouvrage de 1789

2/3

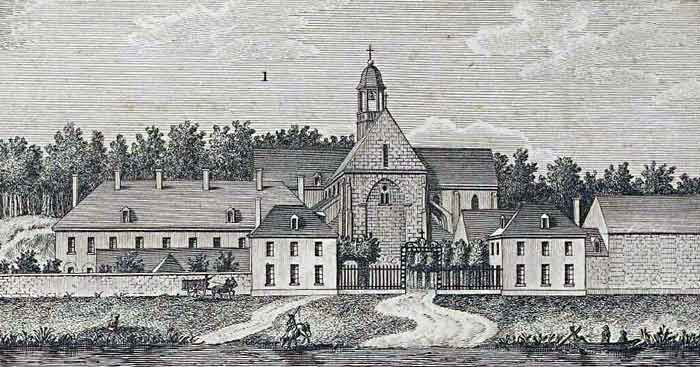

La Coudre, extrait de l'Atlas de l'abbaye de Barbeau 1774 AD77 101 H 28

"Vente" avait,

il y a plus de deux cents ans, une toute autre signification que de nos

jours où "garde-vente" évoquerait

plutôt l'un de ces vigiles bien musclés surveillant les chapardeurs

dans les supermarchés. A l'époque, c'était à

la fois le garde et le contremaître d'un marchand de bois sur une

"vente", autement dit une parcelle boisée destinée

à être exploitée par rotation.

L'atlas de Barbeau de 1774 montre une répartition

sur vingt et une "ventes",

tant dans les bois des moines (34 arpents et 86 perches chaque parcelle)

que dans ceux de l'abbé ( 36 arpents 49 perches 14 pieds), soit un

cycle de coupe étalé sur vingt et un ans, ce qui était

fort sage. A la fin du XVII° siècle, la vente ou la location

de la coupe d'un arpent de bois rapportait en moyenne 32 livres à

ses propriétaires, sans compter l'exploitation des baliveaux. A l'exploitant

de débourser pour la coupe, la vidange, le mesurage, les frais de

transport et de manutention.... Chaque "vente"

procurait un revenu d'environ 1.100 livres, tant à l'abbé

qu'aux moines.

Estimation des frais d'un marchand de bois dans Mireaux : Une province française

au temps du Grand Roi: la Brie

![]() Extraits du livre d'Emile Mireaux

Extraits du livre d'Emile Mireaux

![]() L'exploitation des bois de Barbeau détaillée à la page

"marchands de bois"

L'exploitation des bois de Barbeau détaillée à la page

"marchands de bois"

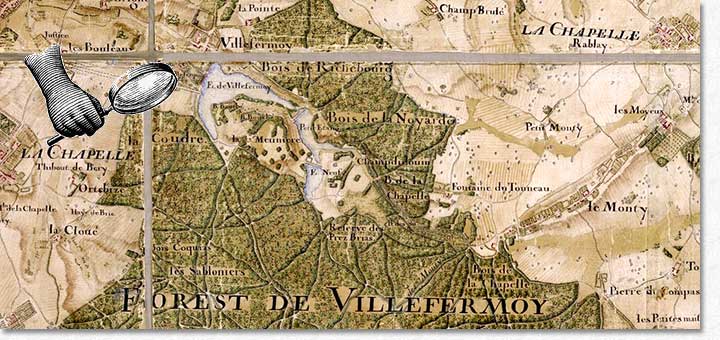

![]() Doc : la forêt de Villefermoy exploitée par les moines de Barbeau,

carte et description des parcelles

Doc : la forêt de Villefermoy exploitée par les moines de Barbeau,

carte et description des parcelles

![]() Exemple de carte de l'Atlas de Barbeau: la Meunière et le Grand Etang

de Villefermoy

Exemple de carte de l'Atlas de Barbeau: la Meunière et le Grand Etang

de Villefermoy

![]() Documents sur le Port au bois de Barbeau

Documents sur le Port au bois de Barbeau

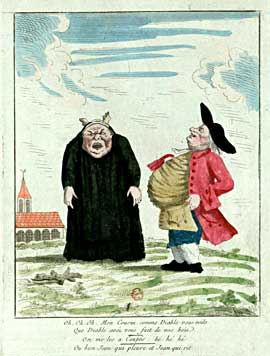

Oh, oh, oh, Mon Cousin comme Diable vous voila

Que Diable avez vous fait de vos bois?

On me les a coupés, hé, hé, hé.

Ou bien Jean qui pleure et Jean qui rit.

1789 est l'année où

les biens du clergé furent confisqués, (ou coupés comme

les bois du moine de la caricature) mais le 15 juillet, quand l'acte fut signé,

les Bernardins de Barbeau étaient encore propriétaires de la

forêt. Il fallut attendre le 2 novembre de la même année

pour qu'ils en perdent jouissance.

A la Chapelle Rablais, seule la ferme de Putemuse "bâtiments

et 240 arpents d’héritage (appartenait) aux religieux de Sainte

Colombe de Sens" AD

77 1 Q 157

La "fabrique"

de la Chapelle Rablais et celle de Fontains y avaient des biens. "Le

terme "Fabrique" renvoie d'abord à la contruction du bâtiment

religieux et aux compétences du maître d'oeuvre. Assez vite,

il désigne la communauté des fidèles chargée d'assurer

l'entretien intérieur des églises paroissiales et de la sacristie,

ainsi que de procurer aux desservants les ornements sacerdotaux, le luminaire,

le pain et le vin de messe."

Nos ancêtres, vie & métiers n° 65

| |

|

| Retour : marché d'ouvrage de 1789 / 1° page | |

| Plan du chapitre sur les scieurs de long et terrassiers | |

| Documents sur les scieurs de long et terrassiers | |

| Sources et bibliographie | |

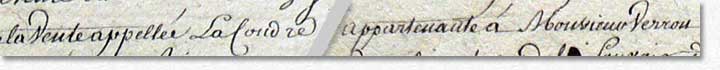

Bien qu'il ait été

écrit : "la vente appelée

la Coudre, appartenante à monsieur Verron, marchand de bois..",

la Coudre n'était pas une "vente",

autrement dit une parcelle exploitée cycliquement,, d'une superficie

moyenne de 34 ou 36 arpents à Villefermoy, mais une "réserve"

presque dix fois plus vaste: "Réserve

de la Coudre et la Sablonnière de la manse abbatialle: 305 arpents:

Le total de la réserve de la Coudre et la Sablonnière pour la

part de Monsieur l'abbé contenant tant plein que vuide trois cent cinq

arpents à la mesure de vingt deux pieds pour perches..."

Atlas de Barbeau, carte n°18

Toutes les cartes anciennes le confirment,

il n'existait en forêt de Villefermoy, pas d'autre parcelle appelée

la Coudre que cette "réserve",

la vente la plus proche étant celle de la Meunière. Le petit

bois nommé "Friche du Moulin" visible sur la carte IGN moderne

était alors en culture, comme le montre le plan d'Intendance de Fontenailles,

à retrouver avec d'autres cartes en cliquant sur le lien...

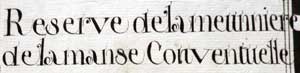

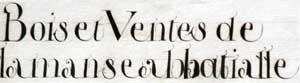

Cent vingt ans après l'ordonnance de Colbert "Sur le fait des Eaux & Forests" de 1669, on tombe pile poil sur 1789, l'année même de ce marché d'ouvrage, actant l'exploitation de la parcelle mise en réserve sous Louis XIV. L'abbé avait-il décidé de tirer enfin profit de cette parcelle gelée depuis cent vingt ans? Car les gains de la Coudre, comme de la Sablonnière qui la jouxte, de la "manse abbatiale" étaient au seul bénéfice de l'abbé. Les quelques moines qui subsistaient, à la veille de la Révolution française, disposaient de leurs propres ventes d'une surface équivalente à celles de l'abbé et de leurs réserves d'une étendue double (pouquoi double?) à celle de l'abbé: "Réserve de la meunnière de la manse Conventuelle 306 arpents" Réserve de la Fontaine au Toneau de la manse Conventuelle 306 arpents." Ces bois en réserve de la "manse conventuelle" ont-ils aussi été mis en exploitation à la même époque?

![]() Doc : carte et description des parcelles en forêt de Barbeau

Doc : carte et description des parcelles en forêt de Barbeau

![]() Atlas de la forêt de Villefermoy 1774, exemple de carte: le Grand Etang

Atlas de la forêt de Villefermoy 1774, exemple de carte: le Grand Etang

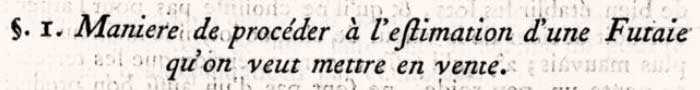

"Réserve" ou "vente" ? Sur le plan de 1774, si les deux termes désignent des modes d'exploitation différents, "vente" pouvait avoir aussi le sens qu'on connaît aujourd'hui. Le spécialiste des forêts du XVIII° siècle, Henri-Louis Duhamel Du Monceau, dans "De l'exploitation des bois, ou Moyens de tirer un parti avantageux des taillis, demi-futaies et hautes-futaie... avec la Description des arts qui se pratiquent dans les forests..." 1764, donne aussi au mot "vente" son sens commercial...

![]() Duhamel du Monceau "De l'exploitation des bois..." extrait sur ce

site

Duhamel du Monceau "De l'exploitation des bois..." extrait sur ce

site

![]() Duhamel du Monceau "De l'exploitation des bois..." sur Gallica

Duhamel du Monceau "De l'exploitation des bois..." sur Gallica

Les grands arbres mis en réserve sous Colbert étaient principalement destinés à la construction de vaisseaux de guerre. Le Grand Maître des Eaux et Forêt pouvait marquer des arbres pour les réserver, même chez des particuliers : "Des Bois abastir pour les Maisons Royales, & Bastimens de Mer. ... pour constructions & reparations de nos Maisons Royales, ou Bastimens de Mer; mais pourra le Grand-Maistre charger l'Adjudicataire des ventes ordinaires de nos Forests, de fournir le bois necessaire pour ces ouvrages, en luy payant le prix, suivant l'estimation qui en sera faite par l'avis de gens à ce connoissans..." Ordonnance du 13 août 1669 "Sur le fait des Eaux & Forests"

"Un navire de guerre est une forêt sur l'eau. Le chêne représente 90 % de ses besoins en bois. La construction d’un vaisseau de 74 canons (60 m de long) nécessite l'abattage d’environ 2 500 chênes centenaires. Le renouvellement de la flotte suppose donc une gestion soignée des forêts. On utilise presque exclusivement le chêne pour la coque des navires. L'approvisionnement des arsenaux, garanti par des ordonnances royales depuis le Moyen-Age, est rigoureusement réglementé par Richelieu puis par Colbert qui instaure le marquage des arbres réservées à la Marine dans toutes les forêts de France." Doc Musée de al Marine La reconstitution d'un vaisseau de première ligne, le Jean-Bart, encore plus imposant que l'Hermione, prévoit d'utiliser mille huit cents mètres cubes de chêne sur 57 m de longueur, 15 m de largeur et 17 m de hauteur !

![]() Pdf externe: la construction navale en bois aux XVII° et XVIII° siècles.

Musée de la Marine

Pdf externe: la construction navale en bois aux XVII° et XVIII° siècles.

Musée de la Marine

![]() Lien vers le projet Jean-Bart

Lien vers le projet Jean-Bart

La construction navale nécessitait

aussi des bois aux formes particulières, le "bois courbes".

Les voituriers en bois courbes étaient sujets à de nombreux

contrôles, que l'on peut découvrir dans un "Etat

des courbes envoyées au chantier de Paris pour la construction des

chaloupes canonnières par les officiers forestiers de l'Inspection

de Fontainebleau" et autres documents. AD77

7 Mp 361

Martin Nicolas Véron n'est pas cité parmi la cinquantaine

de noms, marchands de bois et voituriers, que comportent ces documents, pourtant

contemporains de son activité forestière. Il faut avouer que

les marchands de bois courbes ne constituaient qu'une fraction des exploitants

en forêt de Fontainebleau.

![]() Doc: voituriers en bois courbe de la forêt de Fontainebleau

Doc: voituriers en bois courbe de la forêt de Fontainebleau

On ignore si une partie des troncs quitta

la forêt de Villefermoy pour la construction navale, comme, aujourd'hui,

certains arbres remarquables serviront à la reconstruction de la charpente

de Notre-Dame. De même, on ignore si le marchand de bois Véron

eut l'exclusivité de l'exploitation dans la parcelle de la Coudre.

Car celle-ci était excessivement grande. L'un des chemins forestiers

qui la longe, entre l'actuel carrefour des Trois Bornes et la limite des étangs

de Villefermoy, en passant par les carrefours du Blaireau et du Daim, mesure

plus d'un kilomètre et demi. L'atlas de Barbeau en donne la superficie:

"contenant tant plein que vuide trois cent cinq

arpents à la mesure de vingt deux pieds pour perches" (les

mesures anciennes seront précisées à la page suivante).

Chacun de ces grands arpents couvrait 51,04 ares; la Coudre s'étendait

sur 15.567 ares, soit cent cinquante cinq hectares! A raison d'une centaine

de chênes de plus de cent vingt ans par hectare, on arrive au nombre

impressionnant de quinze mille cinq cent cinquante arbres de grande taille

sur la parcelle de la Coudre.

![]() Lien externe : la dendrométrie ou les mathématiques du forestier

Lien externe : la dendrométrie ou les mathématiques du forestier

| Forêt de Barbeau, ventes de la manse abbatiale | ||

| Forêt de Barbeau, réserves de la manse abbatiale | ||

| Forêt de Barbeau, ventes de la manse conventuelle | ||

| Forêt de Barbeau, réserves de la manse conventuelle | ||

| Forêt Saint Germain, ventes | ||

| Forêt Saint Germain, réserves | ||

|

||

Les marchands de bois étaient rarement propriétaires des

forêts qu'ils exploitaient. Avant la Révolution, en Brie centrale,

elles étaient le plus souvent la possession d'ordres religieux. L'actuelle

forêt de Villefermoy appartenait à l'abbaye de Barbeau pour

le massif nord (voir le détail plus bas), la partie sud appartenait

à d'autres congrégations, dont les "Dames de Poissy",

religieuses au Châtelet en Brie; l'abbaye de Preuilly... Sur Echouboulains

et Coutençon, le Bois Saint Germain, tirait son nom de l'abbaye de

Saint Germain des Prés de Paris.

Les anciennes possessions religieuses étant passées dans la

"liste civile", on en retrouve la

trace une centaine d'années plus tard, sur cet extrait de l"Atlas

forestier de la France par départements"

où la couleur verte marque les forêts domaniales, à

côté des bois privés en orange.

![]() Possessions des institutions religieuses autour de Villefermoy et biens

nationaux

Possessions des institutions religieuses autour de Villefermoy et biens

nationaux

Revenons avant la Révolution. L'Atlas de Barbeau de 1774, déjà

cité dans ces pages, nous dévoile les cartes des parcelles,

avec leurs noms, leurs superficies, leurs usages. La moitié de la

superficie boisée était destinée aux moines: la manse

conventuelle, l'autre moitié, au seul bénéfice de l'abbé:

la manse abbatiale. "L'abbaye de Barbeaux, forte

autrefois de 40 à 50 religieux, est réduite à presque

rien, pour le nombre s'entend, car pour les revenus, ils sont plus que quadruplés.

Le revenu était de 20.000 livres au XVIII° siècle."

Voyage de Champeaux à Meaux, 1785

|

|

Faut-il se fier aux documents anciens, quand bien même ils auraient été rédigés chez le notaire, sur papier timbré. Dans l'acte de 1789, on relève de nombreuses approximations. Passons sur l'orthographe des patronymes de Verron/Véron, le marchand de bois comme celles de Jiroudon/Girodon, Jibert/Gibert, les scieurs, délits mineurs que l'on retrouve partout, quand on ne présentait aucune pièce justifant de son identité et quand le rédacteur de l'acte transcrivait ce qu'il avait entendu.

Prenons l'exemple de Fleury Villard, scieur de long, né à Luriecq, Loire en 1784, marié, décédé en Brie. Son prénom, Fleury, était suffisamment rare pour qu'il ait été pris pour un nom de famille, ce qui ne manqua pas d'arriver; d'autant qu'il existait, à la Chapelle Rablais, une famille Fleury. C'est ainsi qu'en 1868, son fils Gabriel, lui aussi scieur de long fut-il nommé Gabriel Villars-Fleury et que ce nouveau nom se retrouva sur les fiches matricules de ses fils Joseph et Georges. Le pli était pris. L'épouse de Fleury Villard, le scieur forézien, épousé en 1826 à Varennes sur Seine, était nommée Marie Marguerite Peccard. Pas de chance pour elle, il existait à la Chapelle Rablais une famille Picard, dont un aubergiste. La voici nommée Picard, dans la table des successions, au décès de son époux...

Edmé Tissot s'appela bien Tissot

tout au long de sa double carrière, scieur de long et voiturier, et

ses multiples mariages. Mais chercher un "Edmé Tissot" à

l'Hôpital le Grand, Loire, en 1763 s'avère mission impossible.

Car Edmé était né Aymé. Et c'est en Brie, que

le prénom Edmé lui fut attribué. Il y est assez fréquent;

Saint Edmé ayant vécu près de Provins; on lui a dédié

une chapelle à St Quiriace, en ville haute, voir un détail du

vitrail, ci-contre. A la Chapelle Rablais, paroisse de cinq cents âmes,

dix huit Edmé/Edmée ont laissé des traces sur une décennie

au milieu du XVIII° siècle. En Brie, on trouve aussi des Fiacre,

Fare, Scholastique, qui sont inconnus en Forez.

Rien d'étonnant, donc, que les noms de Véron, Gibert et Girodon

aient subi quelques variantes mineures.

Le hameau de Villefermoy était une

"grange" de l'abbaye de Barbeau, sise près de la Seine entre

Fontaine le Port et Héricy. On y trouve encore un moulin à eau

sous le deversoir des étangs et des vestiges de l'annexe de l'abbaye...

"A Villefermoy, pendant six siècles, une

abbaye existait en ce lieu, détruite en 1793, il n'en reste qu'une

chapelle et un réfectoire. C'est à la fontaine qu'on vient en

pélerinage le jeudi dans l'octave de la fête ... Jadis, les pélerins

pendaient aux arbres voisins de la source des rubans, des linges des malades

à guérir. Ils déposaient de la monnaie sur la pierre

de la source et allaient prier devant un tableau situé dans une salle

de la ferme (un vieux gardien recevait les offrandes). On vient à la

fontaine présentement: les nouveaux époux boivent de son eau

pour avoir bénédiction sur leur foyer, jadis, on y venait pour

les fièvres intermitentes. La statuette de la source, détériorée,

a finalement été enterrée au pied d'un arbre."

Recherches sur les cultes populaires dans l'actuel

diocèse de Meaux. CNRS 1953