Passez la souris sur les

illustrations pour leur légende.

Mise à jour: avril 2021

Zones d'ombre dans

la vie

d'Etienne Labarre, marchand de bois... /2

Etre en même temps marchand de bois et inspecteur général des bois et charbons était-il possible? "Sous l'ancien régime: "Si l'exercice de la profession est libre, elle est toutefois interdite à certaines catégories de personnes: aux ecclésiastiques, gentilshommes, officiers, magistrats de police et de finances, ainsi qu'aux officiers des forêts et chasses royales, à leurs enfants, gendres, frères, beaux-frères, oncles, neveux et cousins germains." Emile Mireaux

Après une dizaine d'années outremer, Etienne Labarre revient en France, en juillet 1783, avec trois enfants nés hors mariage et une concubine. On le quitte petit huissier en Martinique, on le retrouve riche et bientôt influent en métropole. D'où vient l'argent? D'un héritage du côté de son épouse? Plus probablement de la succession du père d'Etienne, dont le décès dut provoquer le retour en métropole: "Etienne Labarre, 28 ans, né à Paris de feu Antoine Labarre et de feue Roulin" est-il précisé sur le rôle d'embarquement du navire Victoire, entre la Martinique et la Guadeloupe. La mère d'Etienne est décédée avant 1763, quand Antoine se maria pour la troisième fois. Le décès du père n'est pas connu, probablement dans l'Yonne avant l'automne 1782, le temps que la nouvelle en parvienne en Martinique et qu'Etienne prépare son retour dont les préparatifs s'amorcèrent en janvier 1783.

L'acquisition d'un fief était une "savonnette à vilains", autrement dit un premier pas vers un anoblissement tant souhaité par la bourgeoisie: "À la mort de son père, le jeune Salomon acheta, suivant l'expression du temps, une savonnette à vilain, et fit ériger en baronnie la terre de Villenoix, dont le nom devint le sien." Balzac, Louis Lambert 1832

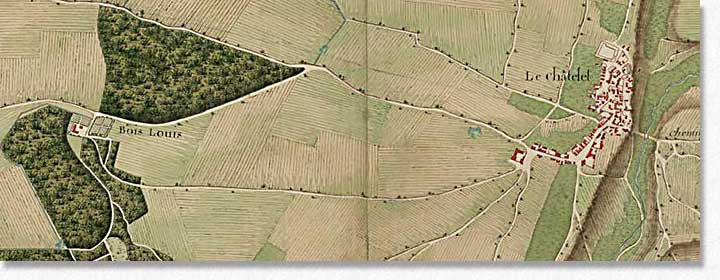

Etienne Labarre ne résista pas à cette tentation; à preuve: le 26 mai 1788, au baptême d'Adélaïde Marie Labarre, le père, bourgeois de Paris, demeurant rue de Berry, paroisse St Nicolas des Champs, "présent en son fief du Bois Louis situé en cette paroisse" signe Labarre de Bois Louis, particule qu'il aura perdue en 1790, dans l'acte de naissance de Justine Denise Elisabeth, ce qui ne l'empêchera pas, emporté par sa modestie, de rédiger l'acte de sa main.

Lapalissade: trois ans avant la Révolution française, c'était encore l'Ancien Régime; tout fief vassal dépendait d'un suzerain. Ainsi, à la Chapelle Rablais, en 1787, les frères Grandjean durent-ils passer un contrat d'inféodation pour leurs terres de la Haute Borne et des Moulineaux: "La présente inféodation et concession de chapelle est faite à la charge par M. S. de Grandjean, de tenir le tout avec droit de moyenne et basse justice, en fief relevant du Marquisat de Nangis.." Antoine Labarre était lui aussi "seigneur de la Commune aux Demoiselles et autres lieux."

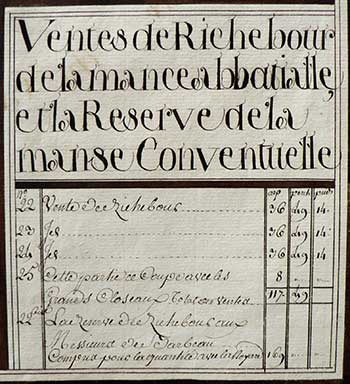

"Le fief du Bois Louis et ses dépendances relevaient en plein

fief, foi et hommage, des religieuses de l'abbaye royale de Poissy, à

cause de leurs terre et seigneurie du Châtelet... Les dames de Poissy

reçoivent la rente annuelle et perpétuelle des cens du Châtelet

pour servir à leurs donations et fondations. En 1384, elles acquièrent

définitivement la seigneurie et les terres en les rachetant aux chanoines

de l’église Sainte-Chapelle de la Trinité du château

de Vincennes. La gestion des terres, de la ferme et la perception des droits

seigneuriaux sont assurées, au nom des dames de Poissy, par un receveur

séjournant sur place."

plaquette AD77 et Société d'Histoire

du Châtelet: le château des Dames

D'autres marchands de bois travaillant

en forêt de Villefermoy avaient aussi acquis un fief: "la

vente qui a été coupée extraordinairement en 1793, adjugée

au citoyen Mesrat marchant de bois demeurant à Montereaut"...

le marchand de bois, ayant épousé Agapite Jacqueline Jeanne

Royneau de la Geneste se faisait habituellement appeler Edme Germain Mérat

de la Geneste.

"Du citoyen Champagne, marchand de bois

à Montereau... pour charrois de bois savoir quatorze cordes de grands

bois rendus au port de Barbeau"... Simon

Joseph Champagne qui acheta des terres autour de Villefermoy, ainsi que deux

maisons aux Trois Chevaux, était aussi propriétaire du "domaine

de Coutençon sur lequel se trouvait la ferme de la Briolle, ancien

château fortifié à présent détruit dont

le nom fut adopté par la descendance" se faisant appeler

Champagne de la Briolle, armes: "d'hermine

semé de lis, au chef d'azur chargé de deux croix treflées

d'or."

Les marchands de bois tentaient, en achetant un fief, de changer d'état pour accéder à la noblesse. Ils essayaient de quitter le Tiers Etat non seulement pour le prestige, mais aussi pour les privilèges associés. Ainsi Marc Goudard, marchand de bois à Auxerre veut-il être "privilégié" et ceci vaudra aussi pour sa descendance. Il veut être affranchi de droits et ne plus payer que la capitation, que la noblesse paye aussi, mais avec un rabais." Il s'engage à payer des seaux goudronnés et leurs crochets, destinés à lutter contre les incendies dans sa ville, en contre partie, demande "l’exemption d’ustancils, subsistance, logement des gens de guerre, guet, garde, collecte [...], et la protection de votre grandeur pour être taxé à la somme de 6 livres pour sa capitation pour chaque année dont il ne paye actuellement que la somme de 25 livres." Frédéric Pige, Bulletin de la S.E.M. N°116, août 2001

![]() Voir les sources des documents à la page "traces des marchands

de bois"

Voir les sources des documents à la page "traces des marchands

de bois"

On le retrouve en février 1789: "S'étant

assemblés et concertés certain jour de février à

l'issue de la messe paroissiale, sous le porche de l'église, suivant

la coutume, les paroissiens du Châtelet élirent, pour les représenter

à l'assemblée de Melun, trois de leurs concitoyens, les plus

aptes à la défense de leurs droits et de leurs intérêts

: Louis-Nicolas Marin, propriétaire de la petite ferme de Saveteux,

Jean-Jacques Lependry, notaire, et Étienne Labarre, propriétaire

du Bois Louis.

On leur remit un cahier des plaintes et doléances à développer

et faire valoir en l'assemblée de bailliage, pour être annexé

au cahier général que les députés devaient soumettre

aux états généraux afin d'obtenir la réforme

de la législation et de ses abus.

Les paroisses des environs de Melun furent unanimes à demander :

la réduction du taux des impôts et leur conversion en un impôt

unique, réparti également entre tous les citoyens, proportionnellement

à leur fortune, sans distinction ni privilège; l'abolition

de la capitainerie de Fontainebleau * et la destruction du gibier qui ravageait

les récoltes ; l'abolition des aides, de la gabelle, des droits de

banalité, de minage et autres de ce genre ; la réglementation

de la levée de la milice qui, disent plusieurs cahiers, n'est pas

la moindre charge du pauvre paysan, occasionnant chaque année une

contribution aux bourses communes pour la consolation de ceux, qui ont le

malheur de tomber au sort, qui surpasse, pour la plupart des familles la

taille et la corvée » ; enfin, la modération des frais

de justice et la simplification des procédures."

Notice historique sur le Châtelet en Brie

![]() * Voir le dossier: "la Chapelle Rablais dans la Capitainerie de Fontainebleau"

* Voir le dossier: "la Chapelle Rablais dans la Capitainerie de Fontainebleau"

District de Melun: Viénot de Vaublanc (Ch.-Vinc.), de Bellombre. Beaunier (Antoine-Louis), de Melun. Jaucourt (Fr. de), de Combrevu, près Tournan. Labarre (Etienne), de Bois-Louis, au Châtelet. Garnot (Nicolas-Alexandre), d'Aubepierre. Boucher de La Richarderie (Gilles), de Dammarie-lès-Lys. Marrier de Chanteloup, de Fontainebleau.

District de Nemours: Pommier (Antoine-Louis-Joseph), du canton de Beaumont. Rabier (Georges), de Noisy-sur-Ecole, canton de La Chapelle la Reine. Garcet (Paul), de Montereau. Lecoq (Marin), de Poligny. Marpon (Jean-Louis), de Saint-Mammès, canton de Moret. Thibault. (Jean), de Voulx. Jollivet (Jean-Baptiste-Moïse), de Grez.

District de Provins: Prévost (Charles-Gaspard), de Montigny-Lencoup. Maillard de Chanteloup (Ant.-Martial), de Bray. Reghat (Pierre de), du Petit-Paris, commune de Jouy le Châtel. Vacher (Louis), de Sourdun. Rousseau (Etienne), de Montceaux-lès-Provins. Crespin (Louis-Etienne), de Provins. Dufrayer (Louis), de Pars, à Nangis.

District de Rozoy: Picault, remplacé par Jean-Louis Delagarde aîné, de Jouy-sur-Morin. Corbilly (Toussaint), de Rebais. Thomé (Etienne-Simon), jeune, de Coulommiers. Lefèvre (Pierre-Brice). Cordellier (Jean-François-Sulpice), de Faremoutiers. Salmon (Jean-Baptiste), de Doue. Raquinard (Nicolas-Jacques), de Rozoy.

Quant au Directoire, choisi parmi ces derniers, il fut ainsi composé : MM. Boucher de la Richarderie, Garnot, de Jaucourt, du district de Melun; Hébert, de Meaux; Corbilly et Thomé, de Rozoy; Jollivet, de Nemours; Crespin, de Provins."

Archives de l'époque de la Révolution; préface du tome I de l'Inventaire Sommaire de la Série L par A. Hugues, archiviste du Département dans Rapports et délibérations du Conseil Général 1904/08 pp 483 à 509

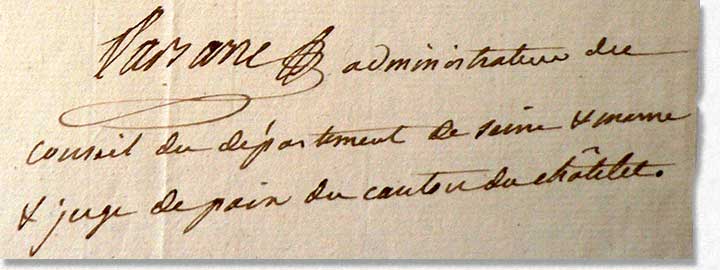

En 1792, encore administrateur du Département, il est aussi juge

de paix du canton du Châtelet en Brie. Le 7 février, il demande

au département la création d'une brigade de gendarmerie au

Châtelet: "... pour que nous ayons enfin

une brigade au Châtelet et si ce minystre ne fait pas son devoir,

dénoncez-le à l'assemblée nationale, pour le lui faire

faire: sous le règne des lois, quand on a la raison et la justice

pour soi, on peut parler sans crainte, ce sont là les droits de l'homme

libre dans lesquels je mourrai."

AD77 L 396 forêts n° 26

Il semblerait que cet "ami de l'ordre" ne répugnait pas au conflit d'intérêts. Car la brigade demandée avec force aurait été surtout chargée de réprimer les "délits affreux, qui finiront, si l'on n'y met ordre, par avoir les conséquences les plus funestes; les bois nationaux sont entièrement dévastés, en beaucoup d'endroits, dans les coupes d'un an et deux ans, les souches sont arrachées, à ce mal j'en vois succéder un autre non moins grand, les particuliers circonvoisins y mettent paître leurs troupeaux, de manière qu'il y a lieu de croire qu'il n'y poussera jamais de bois, je vous cite, Messieurs, pour exemple la forêt de Vilfermoy..." idem

Conflit d'intérêts car qui donc exploite des bois dans la forêt de Villefermoy que voudrait sécuriser Etienne Labarre, juge de paix, si ce n'est Labarre Etienne, marchand de bois :

Etienne Labarre, marchand de bois patenté pour l'an courant sous

le n° 1°, demeurant au Bois Louis commune du Châtelet, fait

livrer à Anne Marie Martin, veuve de Jean Prieux demeurant à

la Borde, commune de Châtillon la Borde, le 22 prairial an IX: "Cinq

mille six cents mètres trois cent quarante cinq mm ( mille neuf cent

toises de six pieds chacune, ancienne mesure) de bois propre à la

fabrication de sabots, provenant de la vente de Richebourg près Villefermoy

... livré par le garde vente dudit citoyen Labarre. Plus un cent

de bourrées de bois à charbon en échange de deux douzaines

de paires de sabots pour le 1° nivôse, évalués 9

francs." Prudent et généreux, le marchand de bois

hypothèque la maison de la veuve du sabotier: "une

pièce, grenier, couverte de tuiles, petit jardin" pour

garantir le paiement des 1.160 francs en trois termes de 386,67 F.

minutes du notaire Pinault, le Châtelet en

Brie AD 77 227 E 105 f ° 159

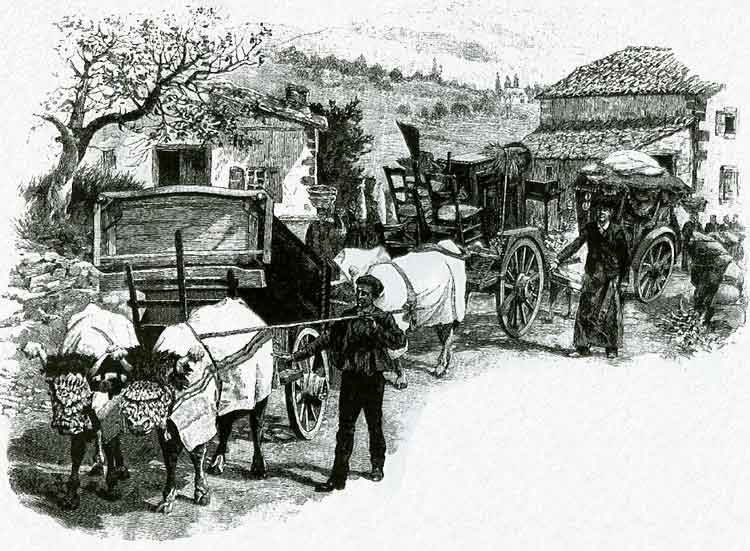

En 1803, on le retrouve juge et partie; il est priseur et débiteur pour l'inventaire après décès d'un voiturier "thiérachien" qu'il faisait travailler.

Inventaire après le décès de Louis Dupin

"aux requêtes d'Agathe Mitaine, veuve en premières noces

de Pierre Alexis Souchot, en seconde de deffunt Louis Nicolas Dupin, vivant

voiturier tirachien (débardeur de bois) au Petit Vincennes, commune

de la Chapelle Gauthier... avec lequel elle n'a pas eu d'enfant." &

de Jean Baptiste Lahouë terrassier demeurant à Grandvilliers

& la citoyenne Marie Dupin, sa femme (fille du défunt) &

de François Roubault, propriétaire demeurant au Petit Vincennes..

comme curateur .. de Louis Dupin, soldat ... en garnison à Vérone,

Italie... "De tous & chacun, les meubles, effets mobiliers, chevaux,

chariots et arnois de tirachiens, titres papiers et autres renseignements

dépendant de la succession dudit défunt & de la communauté

de ladite Mitaine, la prisée de tous les objets a été

faite par le notaire soussigné... Priseurs: Etienne Labarre, marchand

de bois demeurant au Bois Louis, commune du Châtelet ... Antoine Boulogne,

marchand & cultivateur demeurant à Villeneuve les Bordes aussi

priseur."

minutes du notaire Baticle AD 77 273 E 28

f ° 77

Rien de répréhensible au fait qu'un notable soit commissaire priseur pour un inventaire après décès. Mais le défunt était débiteur d'une somme assez conséquente -pour un modeste voiturier- et travaillait pour celui qui devait régler sa succession: "Du citoyen Labarre, marchand de bois au Bois Louis, le Châtelet en Brie, pour charrois de bois: 41,86 F en déduction sur celle de l'obligation de 300 F due à Labarre (4 frimaire an XI, notaire Pinault, le Châtelet) avec intérêts de 5%, versée au passif.." soit "A Labarre 259,14 F" A noter que la reconnaissance de dettes n'a pas été retrouvée dans les minutes du notaire Pinault.

Etienne Labarre exploitait des coupes de bois qu'il faisait convoyer par des voituriers dits "tirachiens" car nombreux furent les migrants de Thiérache et du Hainaut à venir travailler, puis s'installer dans les forêts d'Ile de France où ils avaient presque le monopole du débardage.

Etienne Labarre continue à s'enrichir,

et achète des terres agricoles: le 28 mars 1801 à Jean François

Philippot: 51 ares 14 ca de terres labourables, puis en mai 14 ares 29 ca

de terres labourables à François George. minutes

du notaire Pinault, le Châtelet en Brie AD 77 227 E 105 Son collègue,

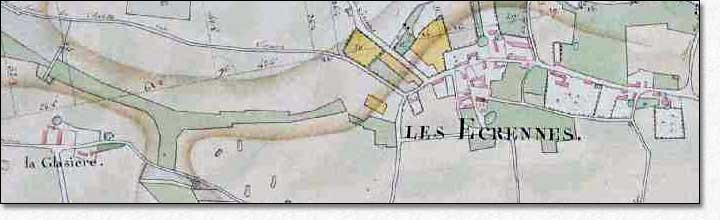

François Gatien Champagne, marchand de bois à Montereau et résidant

à Cannes Ecluse, fait de même. Un rapide sondage dans les actes

du notaire Pinault du Châtelet montre que Champagne a acheté

à Lazare Lange, cultivateur au Grippon: 7 ha 25 a 50 ca (17 arpents

20 perches) aux Trembles, la Chapelle Gauthier pour 1.000 francs; à

Jacques François Montaigu (Montaigne?): 3 hectares, 43 ares, 77 ca

de prés aux Ecrennes; à Jean Baptiste Bodson, 42 ares, 18 ca

de prés à la Chapelle Gauthier, lieu dit Pré au Roy.

Il achète aussi deux maisons et dix hectares 54 ares 50 centiares de

terres labourables et prés, le tout sur le finage des Trois Chevaux

pour 2.800 francs et, au lieu d'y placer les voituriers débardeurs

de bois, si nombreux en ce hameau, il loue maisons et terres au fermier de

la ferme proche du Maupas moyennant 200 francs par an.

Références : voir Traces des marchands

de bois.

![]() Doc: le hameau des Trois Chevaux

Doc: le hameau des Trois Chevaux

Etienne Labarre acquiert aussi des Biens Nationaux: "La chapelle Sainte-Reine et les Trous des Carrières (appelés ensuite Trous du Cimetière) devenus, par la loi du 4 novembre 1791, biens nationaux, ont été achetés par Étienne Labarre, le 13 messidor An IV, au district de Melun qui lui en a passé vente par deux actes séparés, le 30 pluviôse, An V." Notice historique sur le Châtelet en Brie

A son arrivée en métropole, en 1784, Louis Lézin de

Milly était sous la protection de Louis Dominique Ethis de Corny,

le très puissant procureur du Roi et de la Ville de Paris, dont il

devint premier secrétaire. On a vu que Moreau de Saint Merry accorde

sa recommandation, parmi d'autres motifs, parce que Milly est son "Compatriote",

un "Américain" comme l'était aussi Etienne Labarre.

Milly appartenait aussi à la Franc-Maçonnerie, fréquentant

d'ailleurs la loge des "Citoyens Réunis" de Melun:

"Un des moyens de faire carrière était de s'affilier

à la Franc-Maçonnerie, dont la puissance s'affirmait et qui

contribuait dans l'ombre à l'avènement de la période

révolutionnaire. Une partie importante des rénovateurs furent

des avocats et des hommes de loi, dont faisait partie Louis Lézin."

Biographie de Louis Lézin de MILLY André Detape

Etienne Labarre n'eut certainement aucun mal à se faire une place dans le petit bourg du Châtelet en Brie, il réussit ensuite à se faire remarquer pour devenir administrateur du département. Restent à découvrir ses relations, ses soutiens, ses protecteurs, s'il en eut...

| Les voituriers par terre /20 : Les marchands de bois | |

| Doc : Traces des marchands de bois | |

| Doc : Labarre sources et documents | |

| Doc : Lieux fréquentés en Brie par Antoine et Etienne Labarre | |

| |

|

| Courrier | |

Montgirard aurait pu être le Mont Girard du Québec

car la famille Milly était d'origine acadienne, avant de passer en

Martinique, mais les relations commerciales franco-canadiennes ne reprirent

calmement qu'au temps du Napoléon le troisième, or l'association

Milly/Labarre eut lieu sous Napoléon I°. D'autre part, l'exploitation

et le transport du bois nécessitaient une présence assidue.

Il fallait chercher une forêt plus proche. Il existe un Mont Girard

ou Monts Girards en forêt de Fontainebleau, proche de Barbizon, que

peignit Théodore Rousseau, prouvant, par ailleurs, que cette parcelle

était bien boisée, ce qui n'était pas le cas de tout

le massif: "Lisière du mont Girard, forêt

de Fontainebleau" 1854.

Merci au groupe Yahoo généalogie

en Seine et Marne

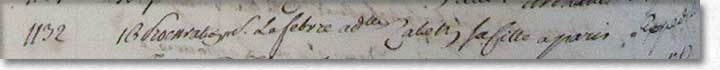

Etienne Labarre, ses trois enfants et sa

concubine s'installent à Paris. "Zabeth" Lefèvre y

reçoit une procuration de son père, passée chez le notaire

Rochery, à la Trinité, Martinique, datée du 16 juin 1784.

Et, le 9 juillet 1785, Etienne Labarre et Elisabeth Lefèvre officialisent

leur union dans la paroisse Saint Gervais, deux années après

leur retour en métropole.

Etat civil reconstitué de Paris, fonds Andriveau

Deux filles naquirent à Paris: Elisabeth Madeleine Héloïse

née le 30 mars 1786 comme le précise son acte de mariage en

1813 et Marie Jeanne Esther qui serait née en 1784, année calculée

à partir de deux indications d'âge dans des documents différents

de l'état civil de Fontainebleau. Esther serait donc née avant

le mariage de ses parents. Le conditionnel est de rigueur car les actes authentiques

ont disparu dans l'incendie de l'Hôtel de Ville de Paris en 1871; un

essai de reconstitution de l'état civil -incomplet- ne fait figurer

ni mariage, ni naissances dans la famille Labarre/Lefèvre que l'on

trouve dans les fiches du fonds Andriveau Le mariage des parents y est signalé

ainsi que "enfants reconnus", sans plus de détails qui seraient

à découvrir dans une base consultable à Salt Lake City

!

SVP, Mormons, donnez- moi un petit coup de main, merci !

"Ce domaine était situé

sur l'ancien chemin de Melun au Châtelet, délaissé depuis

la construction, en 1775, de la route nationale. Il consistait en une maison

de maître, bâtiments d'exploitation et dépendances, le

tout entouré de fossés servant, jadis, de moyens de défense

contre les surprises d'un coup de main.

La maison d'habitation comprenait: au rez-de-chaussée, cuisine, salle

à manger, salon et quatre pièces, dont deux à feu ; au

premier étage, cinq pièces, dont quatre avec cheminée,

trois grands cabinets et un grand corridor ; au comble, deux greniers ; une

grande cour pavée, entourée de bâtiments servant d'écuries,

laiteries, deux colombiers en forme de grosses tours et abritant de cinq à

six cents pigeons, deux granges, deux bergeries, une vacherie, etc., le tout

clos de murs de douze pieds de hauteur, portes charretières-cochères

; fossés empoissonnés autour des murs qu'ils défendaient

et protégeaient, jardin potager, prés et pâture, le tout

tenant des deux côtés aux terres du fief et aboutissant, jusqu'en

1775, sur la grande route de Paris à Lyon, la route ayant été,

alors, éloignée d'environ 600 mètres." Notice

historique sur le Châtelet en Brie

Bien qu'amputé d'une aile, le manoir, récemment

en vente, ne manque pas d'allure: "Propriété

de 7 ha avec château et dépendances au milieu du Bois Louis.

Environ 1000 m² de surface habitable avec 15 chambres, une douzaine de

salles de bain, plusieurs salles de réception et un magnifique parc.

A 5 Km de Vaux-le-Vicomte et 12 Km de Fontainebleau."

La famille Labarre a effectivement résidé

au Bois Louis du Châtelet en Brie, car deux filles y naquirent. Sept

enfants du couple Labarre/Lefèvre sont connus.

Etienne est assez fortuné pour racheter

le domaine de Bois Louis, au Châtelet en Brie, que son frère

avait vendu près de vingt ans plus tôt: "Le

20 août 1767, le Bois Louis est de nouveau vendu, par Antoine Labarre,

à haut et puissant seigneur messire Françoiss-Ferdinand, comte

de Launoir de Wannes, colonel au corps des Grenadiers de France, habitant

Paris, hôtel de Vallois, et au château de Surville à

Montereau. En 1786, ce dernier le revend à messire Étienne

Labarre, bourgeois de Paris..."

Notice historique sur le Châtelet en

Brie

Portraits présumés de Louis Lézin de Milly et de son épouse Adrienne Douillon. Toute information sera bienvenue.

Antoine Labarre, dit Maurice, frère beaucoup plus âgé qu'Etienne puisqu'il était déjà marié alors qu'Etienne n'était pas encore né, décéda avant juillet 1784, date d'un conseil de famille à propos de la tutelle de ses enfants. Est-ce le décès du père ou du frère qui incita Etienne Labarre à revenir en métropole en 1783 ?

Etienne Labarre était proche de Louis Lézin de Milly, "Américain" comme lui, rencontré en Martinique, comme nous l'avons vu à la page précédente. A Paris, leurs demeures sont proches, après avoir dépendu de la paroisse Saint Gervais, Etienne Labarre, "bourgeois de Paris", habitait rue de Berry, paroisse Saint Nicolas des Champs, près du Temple, (à ne pas confondre avec la rue de Berry actuelle, proche des Champs Elysées). Louis Lézin de Milly, logeait non loin de lui, rue Sainte Avoye. Antoine Labarre, frère, avait résidé rue Saint-Antoine, paroisse Saint-Paul, plus près de la Seine et ses trains de bois.

![]() Les lieux fréquentés par Etienne Labarre et sa famille à

Paris

Les lieux fréquentés par Etienne Labarre et sa famille à

Paris

Leur intimité est confirmée par une aide qu'Etienne apporta

à la famille Milly, au cours d'une période douloureuse qui

vit périr toute la famille de Thomas, frère de Louis Lézin

de Milly.

Thomas, ancien capitaine et prisonnier des Anglais, peu fortuné,

venait de décéder le 24 février 1799, laissant une

veuve "endeuillée, enceinte au dernier

point" que Louis Lézin recueillit dans sa famille, où

son épouse "était également enceinte de quatre

mois environ.

Joséphine parvint toutefois à donner le jour à une

petite fille le 9 mars suivant, au domicile des Milly. L'enfant fut prénommée

Marie Louise Nelly, et il fut convenu du fait de sa faible santé

et de l'épuisement de sa mère de la mettre en nourrice hors

de Paris, mesure de bon sens." Extraits

du livre de M. Blondet

Comme l'éducation des jeunes filles au couvent, comme Victoire Rosalie après le décès de son père, le placement en nourrice à la campagne des "Petits Paris" était bien dans l'air du temps. Pour le petit village de la Chapelle Rablais, environ quatre cents habitants avant la Révolution, j'ai relevé plus de deux cents décès pour un demi-siècle. La petite Marie Louise Nelly Milly mourut, elle aussi le 27 ventôse an VII, 19 mars 1799, n'ayant pas survécu plus d'une semaine. Sa mère, restée à Paris, était décédée trois jours après l'accouchement.

![]() Les décès de Petits Paris à la Chapelle Rablais

Les décès de Petits Paris à la Chapelle Rablais

Dans quel village d'Ile de France la petite Nelly fut-elle mise en nourrice

? Au Châtelet en Brie, là où Etienne Labarre possédait

un domaine. Et qui fut la nourrice qui partagea le lait de son petit Pierre

Louis, enfant naturel, né six mois plus tôt et qui décédera

en octobre de la même année ? Son nom est Peltier ou Pelletier,

son prénom sur l'acte de naissance est Marie Anne, fille de Jacques.

On trouve d'autres naissances hors mariage de Marie Anne, Marie Louise ou

Marie Anne Louise, toujours la même fille de Jacques. Et tous ces

enfants survivants ont été reconnus lors du mariage en 1815

d'Anne Louise Pelletier, fille de Jacques Pelletier et de Marie Saunier

avec un certain Pierre François Labarre, qui n'est autre que le fils

d'Etienne. La coïncidence est impossible.

En 1799, Etienne Labarre proposa à la veuve de Thomas Milly de placer

son nourrisson chez la concubine et future épouse de son fils; probablement

sans préciser les liens qui l'unissaient à ladite nounou (qui

pourtant ne devaient pas être des plus cordiaux comme nous le verrons

à la page suivante).

Antoine, frère décéda avant juillet 1784, son épouse Elisabeth Marguerite Haribelle le suivit quelques années plus tard car un conseil de famille en juin 1787 en mentionne le décès. N'y sont plus citées que les filles, Jacques-Marie ayant juste atteint l'âge de la majorité, 25 ans sous l'ancien régime. Etienne, en prenant la tutelle des mineurs, avait dû poursuivre l'activité de marchand de bois de son frère.

Parmi les procédures civiles traitées par

des procureurs au Châtelet (de Paris D56J1) figurent les pièces

du "contentieux interminable des successions Labarre de Maurice"

d'après l'archiviste qui en dressa l'inventaire, et pour qu'un archiviste

émette un sentiment personnel dans un catalogue, c'est que le succession

d'Antoine Labarre devait être particulièrement interminable.

Comme on le découvrira plus loin, au sujet des mineurs de son associé

Milly, Etienne Labarre avait une conception très souple du tutorat.

En aurait-il profité pour s'enrichir ou sa soudaine aisance ne provenait-elle

que de l'héritage parternel ? Pour s'en assurer, il faudrait consulter

les nombreux actes dont les références figurent à la

page "Labarre, sources et documents" plus bas, ce que je ne suis

pas en mesure de faire, actuellement.

Antoine Labarre de Maurice, marchand de bois pour la provision de Paris, était aussi "seigneur de la Glaisière, châtelain des Écrennes" Archives de Paris D48J 16 Il est fait mention de la Glasière dans les actes de sucession, mais non dans ceux des conseils de famille. A noter l'évolution du nom: "Labarre dit Maurice" est peu à peu remplacé par "Labarre de Maurice", beaucoup moins populaire.

![]() Marché de soyage entre des moissonneurs saisonniers et le fermier

de la Glasière an VIII

Marché de soyage entre des moissonneurs saisonniers et le fermier

de la Glasière an VIII