Soyeurs, piqueurs, sapeurs

et autres calvarniers

Piqueurs & sapeurs / 4

La faux " s'emploie de deux

manières, selon l'espèce de grain qu'on veut couper. On fauche

en dedans ou en dehors. La première méthode s'emploie pour

les céréales dont les chaumes ont une certaine hauteur, et

généralement pour les diverses espèces de froment et

de seigle.... On fauche en dehors les céréales qui n'ont que

peu de hauteur parce que les chaumes ne pourraient soutenir ceux qui sont

coupés."

Maison rustique du XIXe siècle 1835

"Voici comment le piquage s'opérait

: Le piqueux, ayant la céréale à couper à sa

gauche, donnait les coups de faulx de manière que les crochets de

son harnais, ramassant la portion coupée, la plaçait debout,

ou très peu penchée, ce qui était préférable

pour le ramasseur, en portant cette coupe à gauche contre le reste

de la céréale non coupée. Un rémasseux (ramasseur),

qui était souvent la femme du piqueux (dite alors la rémâsseuse),

suivait derrière en enlevant par brassiées (brassées)

l'andain coupé, déposait chaque brassiée su' in ièn

(chaque brassée sur un lien) qu'il venait de faire avant sa brassée,

s'il était assez habile pour faire les liens et ramasser en suivant

le piqueur. Mais, le plus souvent, c'était un enfant qui faisait

les liens et les plaçait à la portée du ramasseur,

ou bien quelquefois c'était une troisième grande personne

qui fabriquait ces liens et liait les gerbes derrière le ramasseur.

Souvent alors, dans ce cas, le ramasseur et le lieur changeaient réciproquement

de fonction à l'andain suivant, le travail du ramasseur étant

le plus pénible, même que celui du piqueur. On mettait deux

moyennes brassées, sur un lien, pour faire une gerbe."

Le patois briard , Auguste Diot, Société

d'Histoire et d'Archéologie de l'Arrondissement de Provins. 1930

Soir de moisson; moment crépusculaire, on

s'imagine volontiers, assis sous un portail, admirant ce reste de jour dont

s'éclaire la dernière heure du travail, pendant que, déployant

ses voiles, l'ombre où se mêle une rumeur, semble élargir

jusqu'aux étoiles, le geste auguste du faucheur ! pour détourner

quelque peu les vers du grand Victor.

Dommage pour le cliché romantique, le moissonneur, au début

du XIX°, "travaille courbé,

replié sur lui-même, dans une position fatigante qui exige,

pour être supportée, un très long entraînement.

Son labeur est d'autant plus rude qu'il se poursuit de l'aube au soleil

couché. " La moisson se fait

le plus souvent à la faucille.

En italiques: extraits du Petit Journal illustré, 28 Juin 1908

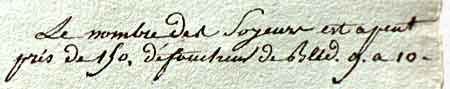

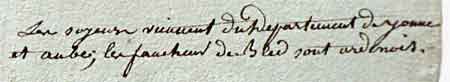

"La grâce robuste et noble de la faux" est rare: environ cent cinquante moissonneurs à la faucille, des soyeurs, sont venus à Grandpuits en 1809 contre seulement neuf à dix faucheurs. L'agent municipal précise que les soyeurs viennent des régions proches: Yonne et Aube alors que les faucheurs sont originaires des Ardennes.

|

|

|

|

|

Autre technique, autre outil: la sape flamande: "Cet

instrument

est une courte faux fixée à un manche d'environ soixante centimètres

de longueur et terminée, à l'extrémité opposée

à la lame,

par un coude que l'ouvrier saisit de la main droite.

L'usage de cet outil est complété par un crochet en fer

que le piqueteur tient de la main gauche et avec lequel

il maintient et étend par terre la javelle

qu'il vient de faucher." Petit Journal

illustré

Si le rédacteur de la Maison Rustique se sent incapable d'expliquer

le maniement de la sape flamande alors qu'il dissèque l'usage de

la faux et de la faucille -saviez- vous qu'il existait un usage anglais

de cet instrument?- c'est qu'il s'agit là d'une technique de véritables

professionnels de la moisson, bien que quelques lignes plus loin: "Elle

est facilement maniée par les femmes, coupe le blé versé

avec une perfection et une promptitude que l'on chercherait vainement à

rencontrer dans un autre instrument. La sape est, je crois, l'instrument

le plus avantageux pour moissonner les céréales dans les circonstances

actuelles."

Comme le nom de l'outil l'indique, les "sapeurs"

viennent du Nord. Le résumé de la Préfecture pour l'enquête

de 1809 les fait tous venir de l'Aisne: "Sciage

des bleds, méteils et seigles, dans ce nombre il y en a environ 150

qui fauchent les bleds, ils viennent du dpt de l'Aisne."

En dépouillant les fiches communales, leur provenance se précise:

nous avons vu que GrandPuits accueillait neuf ou dix faucheurs ardennais;

on trouve cités des Normands à Soignolles et Limoges-Fourches

(peut être la même équipe puisque les villages sont proches);

venant de l'Aisne: à "Comblaville"

soixante moissonneurs, à Montereau sur le Jard une douzaine, 8 à

9 à Réau; un tout seul, venu de Seine et Oise pour les moissons

à Vaux le Pénil. Nous trouvons aussi des "Belges",

venus du Brabant et du département de Jemmapes d'où sont originaires

tant de voituriers étudiés dans un autre chapitre.

![]() Doc: le département de Jemmapes

Doc: le département de Jemmapes

![]() Doc: la Maison Rustique 1835, instrumens pour moissonner...

Doc: la Maison Rustique 1835, instrumens pour moissonner...

![]() Doc: Foins et Moisson dans l'Encyclopédie Diderot

Doc: Foins et Moisson dans l'Encyclopédie Diderot

Un petit bond dans le temps pour éclairer

les pratiques des Piqueteurs flamands au début du XX° siècle.

Il est possible qu'un siècle avant, ils aient eu les mêmes

habitudes, sinon, comment justifier le long déplacement depuis les

frontières Nord de la France jusqu'en Brie?

"Dès le mois de Juillet, ils sont en Sologne, en Beauce et en

Brie, puis progressivement ils remontent vers leur pays d'origine, besognant

de leur infatigable piquet, moissonnant, abattant sans relâche les

blés mûrs sur leur passage. A la fin de Juillet et au début

d'Août, leurs silhouettes tassées se détachent sur l'horizon

des plaines de l'Ile-de-France et du Valois. De là, ils gagnent la

Picardie, puis l'Artois, le Hainaut et la Flandre française. Ils

y arrivent à point pour couper et rentrer leurs propres moissons...

Et, cela fait, ce n'est pas encore le repos, car ces mêmes hommes,

qui ont moissonné tout l'été au grand soleil des champs,

passeront tout l'hiver enfermés au logis devant leurs métiers

à tisser." Le Petit Journal

illustré du 28 Juin 1908

Il semble que les bandes de piqueteurs

aient été capables de faire entendre, avec plus ou moins de

succès, leurs voix:

" Il y a trois ans, leur travail ayant été rendu plus

difficile par la "verse", c'est-à-dire par le fait que,

partout, les orages avaient couché le blé, les piqueteurs

doublèrent et même triplèrent leurs exigences... Une

autre raison déterminait encore leurs prétentions: depuis

quelques années, les moissonneuses mécaniques leur font concurrence

dans les grandes exploitations agricoles. Mais ces machines ne peuvent fonctionner

utilement que si le blé n'a pas été atteint par les

coups de vent. Les piqueteurs, cette année-là, avaient cru

trouver l'occasion de prendre leur revanche et d'imposer leurs conditions...

En dépit de cette loi économique qui veut que les salaires

de l'ouvrier diminuent quand la machine entre en jeu, ils prétendaient,

au contraire, voir augmenter les leurs dans des proportions exagérées.

Mal leur en prit. Ceux d'entre eux qui ne voulurent pas capituler et accepter

le travail aux conditions proposées par les cultivateurs durent regagner

leur pays la bourse à peu près vide. Depuis si longtemps que

les travaux de la moisson dans le Nord de la France ne se faisaient plus

sans eux, les piqueteurs belges avaient de bonnes raisons de se croire indispensables.

L'événement leur prouva le contraire. 0n fit appel aux contingents

ruraux de l'armée, et la moisson put se faire sans encombre.

"Le Petit Journal illustré du 28 Juin

1908

![]() Doc: les Piqueteurs dans le Petit Journal illustré 1908

Doc: les Piqueteurs dans le Petit Journal illustré 1908

"Les dix-huit à vingt

millions de salaires que les moissonneurs belges emportent, chaque année,

en Flandre, demeureront dans nos villages, et nous pourrons enfin voir la

moisson de France faite par des Français." telle est

la conclusion cocardière de l'article du Petit Journal, en 1908.

Un ou deux siècles auparavant, la situation devait être tendue

entre ces professionnels de la moisson, les paysans du cru et les familles

de journaliers: "Cette mobilité géographique

fut porteuse de changements techniques. Soucieux d'expédier leur

travail pour se louer dans plusieurs domaines successifs au fur et à

mesure de la maturité des grains, les "horsains" apportaient

des procédés de récolte plus expéditifs mais

aussi plus de dextérité. II en résulta une concurrence

accrue entre moissonneurs forains, véritables travailleurs d'élite,

préférés par les exploitants qui élevèrent

leurs salaires en argent tout en gagnant sur la rapidité du travail

et sur les pailles, et moissonneurs locaux attachés aux techniques

et aux usages traditionnels. Tout cela aggravait le conflit avec la communauté

rurale qui défendait âprement ses droits traditionnels."

Dictionnaire de l'Ancien Régime, PUF

![]() Doc: l'article "moissons" du Dictionnaire de l'Ancien Régime

Doc: l'article "moissons" du Dictionnaire de l'Ancien Régime

Dans les terres de nuit baignées,

Je contemple, ému, les haillons

D'un vieillard qui jette à poignées

La moisson future aux sillons.

Sa haute silhouette noire

Domine les profonds labours

On sent à quel point il doit croire

A la fuite utile des jours.

Il marche dans la plaine immense,

Va, vient, lance la graine au loin,

Rouvre sa main et recommence,

Et je médite, obscur témoin,

Pendant que, déployant ses voiles,

L'ombre où se mêle une rumeur,

Semble élargir jusqu'aux étoiles,

Le geste auguste du semeur.