Maçons limousins

à la Chapelle Rablais /11

sur les illustrations

pour leur légende.

Quel pécule un maçon creusois pouvait-il rapporter? La période considérée s'arrêtera à la Restauration, puisque, plus tard, le mode de migration et le type de bâtiments construits auront changé, ce que nous verrons plus loin.

Jean Louis Hû et Jean Bureau, quand ils

avaient commandé deux petites maisons à Michel Couty s'étaient

engagés à régler le maçon en trois fois,

sur trois années, à chaque fois à l'échéance

de la Saint Martin d'hiver; la moitié l'année de la construction,

1791, puis un quart les deux années suivantes, jusqu'à

1793, ce qui laisse supposer que le maçon creusois avait l'intention

d'être en Brie pour les années à venir.

Le 11 novembre était souvent la date de paiement des dettes,

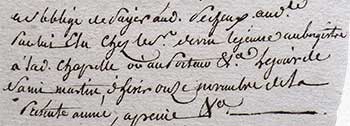

comme pour ces voituriers: "laquelle

somme il promet et s'oblige de payer audit Pescheux ou audit par lui

élu, chez le sieur Devin le jeune aubergiste à ladite

Chapelle ou au porteur le jour de Saint Martin d'hiver onze novembre

de la présente année.." Notaire

Baticle AD77 273 E 23 21 septembre 1778

Les dettes entre particuliers avaient leur

terme à la Saint Martin d'hiver, celles entre fermiers et propriétaires

se réglaient à la Saint Michel, le 29 septembre, entre

la fin des moissons et le début des labours, était la

date à laquelle fermiers et métayers payaient leurs fermages

après la récolte; c'est aussi la date traditionnelle d'expiration

des baux ruraux, d'où l'expression «à

la Saint-Michel, tout le monde déménage»"

Wikipédia

A une semaine près, le calendrier républicain faisait

commencer l'année à cette période de transition.

A l'époque, le crédit était

pratique courante. Les colporteurs n'hésitaient pas à

attendre la prochaine tournée pour se faire payer, bien souvent

l'année suivante. L'inventaire après décès

d'un voiturier thiérachien montre que sa veuve avait accumulé

des dettes auprès d'une vingtaine de fournisseurs, dont l'une

à ce même maçon Couty:

"Plus au citoyen Couty maçon à Rampillon vingt neuf

francs pour ouvrages de son état. Plus à Joseph Evras,

maréchal à Mommigny département de Jamapes trente

francs pour ouvrages qu'il a faits. Plus au citoyen Jean Quenay bourlier

à Mommigny huit francs pour ouvrages et fournitures cy 8 F. Plus

au citoyen Leveau bourlier à la Chapelle Gauthier trente francs

pour ouvrages & fournitures 30 F" En

tout 568,70 F de passif pour un actif de 848 F, suivant l'inventaire,

y compris "... un seau à puiser

l'eau, une jatte, une petite table en bois dur, trois chaises de bois

blanc, un billot de bois de chesne, un salloir en bois prisés

ensemble quatre francs... Item deux paires de poulles prisées

à raison de un franc cinquante la paire revient à trois

francs". AD 77 261 E 61 minutes

du notaire Hardouin f ° 430

![]() Doc: inventaire après décès d'un voiturier

Doc: inventaire après décès d'un voiturier

Les futurs propriétaires des petites maisons aux Montils devaient fournir tous les matériaux, le maçon ne se chargeant que de la façon, mais le prix demandé semble dérisoire: "Ce marché fait aux charges susnommées respectivement acceptées par les parties et en outre moyennant le prix et la somme de cent soixante cinq livres que ledit Jean Louis Hû promet et s'oblige bailler et payer audit Michel Couti en sa demeure ou au porteur de ces présentes à peine de toutes pertes, dépenses, dommages et intérêts, en trois termes et payements, savoir moitié qui est de quatre vingt deux livres dix sols, ledit jour de la Saint Martin d'hiver prochain, un quart de quarante une livres cinq sols à pareil jour St Martin d'hiver de l'année prochaine mil sept cent quatre vingt douze et l'autre quart de pareille somme de quarante une livres cinq sols à semblable jour St Martin d'hiver de l'année suivante mil sept cent quatre vingt treize, ce acceptant par ledit Couti."

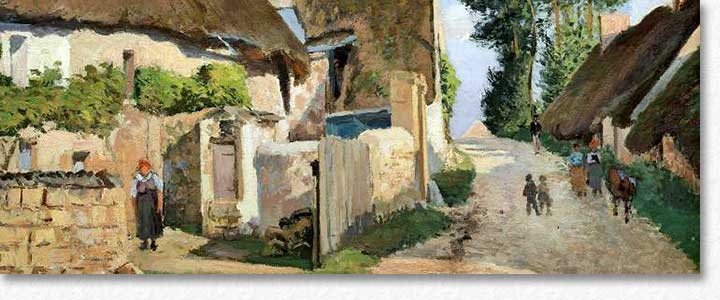

![]() Les maisons de Michel Couty, retour à la neuvième page du

dossier

Les maisons de Michel Couty, retour à la neuvième page du

dossier

Pour chaque "bricole",

Michel Couty ne demandait que cent soixante cinq livres; cela correspondait

à environ quatre vingt deux jours de travail, pour un artisan payé

deux francs par jour. Ce que ne percevaient peut être pas des manouvriers,

comme Jean Louis Hû et Jean Bureau, dont la paye journalière

dépendait de la durée du travail, de l'aube au crépuscule,

plus courte en hiver, et de la difficulté du labeur:

"Hommes, en été, 24 sous, en hiver, de 15 à 18 sous.

Hommes, pendant la moisson, 30 sous; femmes en été 15 sous...

Coupe du blé, de 7 à 9 livres par arpent; coupe de l'orge et

de l'avoine, 30 sous; coupe des prairies, 3 livres; si l'on est nourri, la

moitié.", tels étaient les

salaire relevés en 1789 à Nangis par l'agronome anglais Arthur

Young. Il est d'ailleurs possible que ces manouvriers des Montils aient reçu

une partie de leur salaire en nature, comme ces moissonneurs qui ne recevaient

pas d'argent, mais "quatre boisseaux et demi ...

de froment mesure comble du marché de Melun, par chaque arpent qui

seront soyés."

Minutes du notaire Pinault, 6 thermidor an VIII AD77 227 E 104

On peut difficilement donner une équivalence avec les prix modernes,

tant les conditions de vie ont changé; on n'accepterait plus de vivre

dans les conditions spartiates des paysans d'alors et notre nourriture n'est

plus essentiellement à base de pain!

Si l'on imagine que le salaire d'un artisan pourrait correspondre au Smic

horaire actuel, 7.61 euros net, quatre vingt deux jours de travail, à

raison de huit heures par jour -ce qui n'était pas le cas, voici

deux cents ans-, donne une somme d'environ cinq mille euros, soit la valeur

d'une voiture d'occasion ayant déjà vécu !

![]() Essais de conversion des monnaies sur le site Histoire Passion

Essais de conversion des monnaies sur le site Histoire Passion

Si les matériaux étaient fournis

par les futurs propriétaires, le coût de leur transport

s'ajoutait à la facture, car les manouvriers, ne possédant

ni cheval ni tombereau, devaient compter sur la collaboration -payante-

d'un fermier ou d'un voiturier. Un exemple est donné par cette

quittance due par le cultivateur Gallot à François Brulé

voiturier par terre demeurant aux Trois Chevaux: "pour

le compte dudit Gallot et sa femme dans le courant de l'an 9, tant de

plâtre, chaux, sable, thuilles & bois, savoir quarante francs

pour ces derniers articles employés pour le compte du citoyen

Colleau, propriétaire des batimens où demeuraient ledit

Gallot et sa femme, & le surplus pour leur propre compte..."

AD77 minutes du notaire Baticle 273 E 28 f ° 182 16 messidor an

XI

Charrettes et tombereaux n'étaient

pas nombreux. Un "rôle des

propriétaires et fermiers exploitans sur le territoire de la

commune de la Chapelle Rablais et non compris sur le rôle primitif

de répartition en nature pour la réparation des chemins

vicinaux" de 1811 fait apparaître

le "nombre de journées à

bras", la "valeur

représentative des voyturées et journées assignées

à chacun" et "nombre

de voytures à trois chevaux assignées à chacun".

Archives de la Mairie.

La liste comporte trente sept noms, seuls trois gros fermiers ont pu

mettre à disposition des voitures, les autres n'avaient pas d'autre

choix que de travailler à l'entretien des chemins, depuis une

jusqu'à cinq journées, suivant le montant de leur contribution.

Soixante dix ans plus tard, en 1880, une liste notant le "nombre

de voitures attelées susceptibles d'être requises, existant

chez chaque propriétaire"

ne révèle que neuf voitures à deux chevaux possédées

par les plus gros fermiers et dix neuf voitures à un cheval,

chez les petits cultivateurs, les voituriers et les artisans, dont deux

maîtres maçons. Le manque de documents ne permet pas de

préciser le nombre de véhicules disponibles pour l'agriculture,

comme pour les charrois nécessaires aux maçons. Sur une

page consacrée aux transports à la Chapelle Rablais, j'avais

relevé la rareté des véhicules sur les cartes postales

anciennes.

![]() Doc: recensement des voitures à cheval 1880

Doc: recensement des voitures à cheval 1880

![]() Les voituriers thiérachiens, 6° page, charrettes et tombereaux,

cartes postales anciennes

Les voituriers thiérachiens, 6° page, charrettes et tombereaux,

cartes postales anciennes

Les cent soixante cinq livres à percevoir

par Michel Couty ne correspondaient qu'à son labeur de maçon;

à cela les propriétaires devaient ajouter le prix des

menuiseries et de tous les bois..

Le devis ne concerne pas le solivage du plancher du grenier, ni les

poutres et chevrons pour la toiture et qui coûtaient assez cher,

comme le montre le métrage de la petite école, bâtiment

d'une taille comparable à ceux de Jean Louis Hû et Jean

Bureau:

"4° Le plancher de ladite maison

étant composé de quinze solives, une poutre pour les porter

et la charpente nécessaire pour porter la couverture du corps

des batimens A et B. Le tout en bois de chêne et contenant trente

cinq pièces sept douzièmes de pièces réduites,

estimé quatre francs la pièce fait ... 142 F 33 c

5° Cinquante deux chevrons contenant ensemble cent trente neuf toises,

le tout en bois de chêne estimés un franc la toise fait

... 139 F" Minutes du notaire Hardouin

AD77 4 OP 89/1

Une économie pouvait être réalisée

en intercalant, entre les chevrons de chêne, du "grisard",

(peuplier) beaucoup moins onéreux. La fourniture et la pose des portes

et fenêtres n'étaient pas comprises dans le contrat du maçon,

et s'il lui était demandé de poser la couverture de paille,

rien n'indiquait qu'il aurait dû se charger de la charpente. Un autre

contrat serait donc à chercher entre Hû, Bureau et un charpentier.

Comme celle du voiturier Nicolas Pupin, avec le terrain, une petite grange et des jardins: "Une maison consistante en un chauffoir où il y a four et cheminée située aux Trois Chevaux, commune de ladite Chapelle Gauthier grenier audessus de ladite maison; à côté d’ycelle une petite grange d’une travée et demie environ dont il y a une étable dedans, séparée par un cloisonnage de ladite grange couverte en paille et la maison en thuiles cour devant lesdits Bâtimens et trois petits jardins" Le voiturier l'acquit de Denis François Roubault & Marie Anne Antoinette Maugis, sa femme, moyennant la somme de six cent cinquante francs en 1805. Maison, grange et jardins seront revendus aux enchères 400 francs seulement à son décès, trois années plus tard.

Minutes du notaire Tartarin 1808 AD 77 273 E 31

Edme Picardat, soldat, vendit sa

petite maison le 10 vendémiaire an XIV, 10 oct. 1805, à un prix

dérisoire, trois cents francs : "un

chauffoir de maison sise aux Montils et son grenier au dessus, occupé

présentement par la femme Pacon, couverte en paille, la moitié

d'une grange..."

AD77 minutes du notaire Hardouin 261 E 71

Martin Lelu, "gendarme

en la commune de Geté, canton de Beaupréau, département

de Maine et Loire" vendit le quart de l'héritage à

la Chapelle Rablais pour cinq cents francs francs deniers

aux vendeurs "maison.. chauffoir où il y a four et cheminée,

étable à côté, grange aussi à côté,

et un angar au bout tout lesdits bâtimens, couvert en paille, grenier

au dessus du chauffoir, petite cour devant lesdits bâtimens..."

L'ensemble coûtait donc deux mille francs, mais comportait, en

plus des bâtiments, un jardin, trois hectares 79 ares 62 centiares ou

neuf arpents de terre labourable.

AD77 minutes du notaire Hardouin 261 E 70 n°276

La future petite école, ses appentis et deux petits jardins avaient été estimés, après métrage, à "seize cent soixante deux francs trente deux centimes" AD77 4 OP 89/1

![]() Page 9 du dossier:description des petites maisons

Page 9 du dossier:description des petites maisons

![]() Page 8 du dossier:description de la petite école

Page 8 du dossier:description de la petite école

![]() Doc: métrage de la petite école

Doc: métrage de la petite école

Avant de découvrir les sommes que les maçons percevaient et celles qu'ils pouvaient rapporter en Limousin, voyons quels étaient leurs frais. Hélas, je n'ai trouvé que peu de documents concernant les maçons en Brie; il faut donc se référer principalement aux sources limousines ou parisiennes, ou piocher dans la documentation réunie par les rédacteurs du site des migrants en Gâtinais.

![]() Liens vers le site: Migrants de la Marche et du Limousin partis vers le

Gâtinais

Liens vers le site: Migrants de la Marche et du Limousin partis vers le

Gâtinais

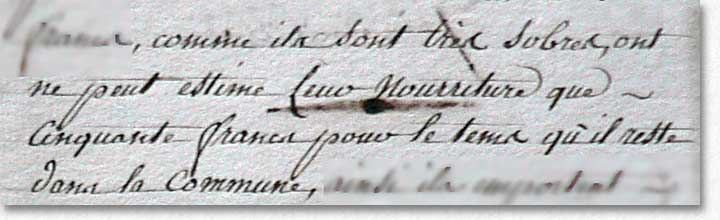

En 1859, Bandy de Nalèche dans "Les maçons de la Creuse" détaille: "La dépense mensuelle est la même pour tous: logement, éclairage, blanchissage, chauffage et soupe du soir, 10 francs; nourriture, 45 francs, habillements et outils, 10 francs, récréation, 5 francs. A Lyon les ouvriers gagnent 1 franc de moins par jour, mais leurs frais de nourriture et de logement étant moindres qu'à Paris, l'équilibre des salaires se rétablit." Le coût de la vie devait être encore moindre dans un petit village de campagne comme la Chapelle Rablais.

En 1809, à "Comblaville", petit village de cinq cents habitants, (de la taille de la Chapelle Rablais à cette époque; de nos jours, Combs la Ville, plus de vingt mille habitants), le maire répondit avec beaucoup de précision à l'enquête sur les travailleurs migrants et saisonniers venant en Seine et Marne. Dans sa commune, à côté d'une soixantaine de moissonneurs, il a signalé la présence de huit "Limosins" de la Haute Vienne, ils "arrivent dans les derniers jours de mars et ne s'en vont qu'à la mi-novembre. Ils travaillent au moins sept mois..." D'après ce maire, ils ne consacrent que cinquante francs pour leurs frais de séjour appelés "nourriture" soit seulement sept francs par mois, ce qui semble bien peu; approximativement les frais d'un seul mois de séjour à Paris. D'autres sources locales seraient bienvenues...

Les frais de logement étaient très bas, à Paris, de 2 à 5 sols par nuit, dans un garni: "Dans cette chambre, il y avait six lits et douze locataires. On y était tellement entassés les uns sur les autres qu'il ne restait qu'un passage de cinquante centimètres pour servir de couloir le long de cette chambre..." Martin Nadaud De nos jours, plus l'on s'éloigne de la capitale et plus les loyers deviennent abordables. En était-il de même, voici deux cents ans?

Quelques Limousins

ont laissé des traces dans les auberges, preuve qu'ils y logeaient.

Les frères Menut qui ont restauré la petite école en

1837 logeaient chez Lemaur, aubergiste à Fontenailles, non loin de

leur patron Louis Victor Berlin.

D'autres traces encore, révélées par des décès:

"Léobon Doucinod (Doucinaud), époux

de Jacqueline Cotti (Couty..), maçon, domicilié de fait à

St Méry, de droit à Arrènes, ... est décédé

chez Jean Louis Martin, aubergiste." AD77

5 Mi 5796 16 juin 1822 Le 17 août 1880, à Nangis, décès

de Pierre Lamontagne, maçon, domicilié en la commune de Marsac...

époux de Marie Nadeau, chez l'aubergiste Florine Amélie Lenoble,

veuve de Louis Massé. AD77 5 Mi 8105

Au recensement de 1836, il se trouvait

deux aubergistes à la Chapelle Rablais, dans un village sans routes;

au village: Germain Charles Picard et Marie Anne Rondinet, veuve de Denis

Toussaint Félix; ainsi qu'un cabaretier, Jean Louis Panniot. Aux Montils,

Henri Tancelin était cabaretier. Son ancêtre, Jean Tancelin,

aussi qualifié de cabaretier, logeait des migrants saisonniers, à

l'occasion: en 1794, Edme Tissot, scieur de long du Forez "prenait

son domicile chez le citoyen Tancelin", avant d'épouser

Marie Madeleine Adélaïde Lepanneau. En 1879, un Tancelin sera

encore aubergiste: "Auberge et débit de

vins: Gaucher - Lepanot. - Tancelin. - Garmond."

Annuaire Commercial Industriel Agricole et Administratif du Département

de Seine et Marne pour 1879

A une époque où les garçons couchaient au grenier et où les charretiers se contentaient d'une paillasse dans l'écurie, il est possible que des maçons aient profité d'un logis sommaire chez leurs patrons:

"5 mai 1828: Décès de Jean Gory, maçon, jeune soldat de la classe 1823 appelé à l'activité, 25 ans, né à Lura commune et canton de Grand Bourg, Creuse... demeurant à Chenoise, décédé chez Jean Valand, 31 ans, maître maçon à Chenoise." AD77 Etat civil de Chenoise 5 Mi 2836

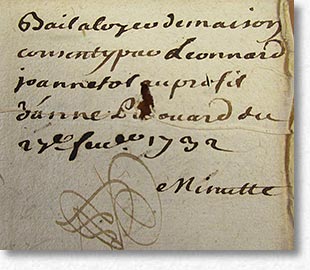

Un maçon limousin loue une chambre à une "femme délaissée" : "...c'est assavoir une chambre haute de la maison où laditte Pidouard fait sa demeure audit Baye assise et située au devant de l'église... moitié de la cour, avec aisance dans la cuisine de laditte bailleresse pour y boire et manger tant par ledit preneur que ses compagnons pendant ledit temps ... moyennant et à charge que ledit preneur a promis et s'est obligé de payer par chacune desdittes trois ou six années à laditte bailleresse la somme de quatorze livres tournois par chacun an dont la première année de payer sera et écherra au jour de feste de Saint Martin d'hyvert mil sept cent trente deux..."

Témoignage d'une correspondante: "Les frais de "nourriture" représentent en général le coût d'une pension complète soit à l'auberge ou chez l'habitant du village; j'ai rencontré plusieurs cas de migrants venus avec femme ou soeur, qui tenaient une auberge tout en travaillant encore de leur métier et souvent, ils faisaient souche au village d'accueil ! Lorsque l'ouvrier était logé chez le Maître, il y avait un accord sur le salaire."

N'oublions pas la solidarité entre Limousins, dont

on a de nombreuses preuves, à Paris: "La capitale comptant déjà

deux à trois mille Marchois à la fin du XVIII° siècle,

dont plus des deux tiers étaient maçons, la colonie s'y est

vite organisée et structurée. Des filières d'accueil

se sont mises en place, permettant au migrant arrivé seul de trouver

un toit et du travail, évitant au peintre en bâtiment de devoir

attendre un employeur devant la tour Saint-Jacques, ou au maçon de

faire, haut de forme râpé sur la tête, le pied de grue

place Maubert ou devant l'Hôtel de Ville, en place de Grève."

Jean Louis Beaucarnot: Quand nos ancêtres partaient pour l'aventure

"On constate chez les Limousins émigrés une grande cohésion

que ce soit durant le voyage, au garni, sur le chantier, chez le marchand

de vin ou le samedi soir « aux barrières », le Limousin

vit entouré de ses compatriotes."

Alain Corbin

"3 février 1844 Mariage de Pierre Longeau et

de Marie Geneviève Dumont: L'an mil huit cent quarante quatre, le

samedi trois février à trois heures du soir, pardevant nous

Louis Etienne Couillard, maire et officier de l'état civil de la

commune d'Héricy, sont comparus en notre maison commune, le Sieur

Pierre Longeau, maçon, âgé de vingt cinq ans, demeurant

à La Chapelle Rablais, département de Seine et Marne, né

à Mourioux, département de la Creuse le vingt quatre mai mil

huit cent dix huit... AD77 Etat civil d'Héricy,

5 Mi 3189

La résidence de Pierre Longeau, avant mariage, était la Chapelle

Rablais, probablement hébergé par son beau frère Jean

Boucher, époux en premières noces de Marguerite Longeaud,

décédée à Mourioux en 1837.

Quand il quittait la Creuse, le maçon

ne prenait qu'un maigre baluchon. Pour venir à la Chapelle Rablais,

trois cent cinquante kilomètres à pieds l'attendaient.

Et autant au retour.

Il ne s'encombrait pas des outils nécessaires à sa profession.

Il lui fallait les acheter sur place. A Paris, un marché était

prévu, place de Grève, l'actuelle place de l'Hôtel

de Ville, où se faisait l'embauche des maçons. Car chacun

devait être possesseur de son propre matériel, et plus

l'on progressait dans la profession, plus le nombre des outils et leur

coût devenaient importants.

"Il serait trop long d'entrer dans le détail

des outils nécessaires aux autres industries adoptées par

les émigrants Marchois. Ce spécimen suffira pour donner une

idée des dépenses premières auquelles sont astreints

ceux qui cessent d'être simples manoeuvres.

Les outils dont se servent les limousins sont d'abord des auges semblables

à celles du maçon, mais plus petites; une truelle, aussi plus

petite et plus allongée, en fer au lieu de cuivre et à laquelle

on donne le nom de greluchonne, et enfin des hachettes, marteaux, niveaux

et plombs, aussi à peu près semblables, ainsi que des règles

et calibres."

Charles-Léonard-Louis Bandy de Nalèche

Les maçons de la Creuse 1859

Une auge à 3 francs, une truelle de cuivre pour le plâtre à 5 francs, ou de fer pour la chaux, des hachettes de 2,25 à 3 francs, des marteaux, des taloches, des niveaux, un fil à plomb, des règles, et aussi "riflard, guillaume, truelle bretellée"...

Quand l'on sait qu'un journalier en Creuse ne gagnait que huit à seize sous par jour, que la moindre truelle lui coûtait plusieurs jours de salaire dans son village d'origine, on peut imaginer qu'il n'allait pas acheter et racheter chaque année son matériel. Il l'entreposait en Brie, chez un patron, chez un ami; raison supplémentaire de retourner dans le même village chaque année.

Que Léon Lhermitte me pardonne d'avoir détourné sa "paye des moissonneurs" pour introduire le paragraphe sur le salaire des maçons.

![]() Retrouver l'original à la 5° page du dossier sur les moissonneurs

saisonniers

Retrouver l'original à la 5° page du dossier sur les moissonneurs

saisonniers

Vers 1830, Martin Nadaud indique des échelles de salaire, pour les paysans et domestiques creusois: "On me mit une faucille à la main et j'allai couper du blé noir. Nullement habitué à ce travail qui vous tient le dos courbé toute la journée, le soir, j'étais réellement écrasé de fatigue. "N'est-ce pas que ce métier est plus dur que d'employer du plâtre?" Et pourtant, nous ne gagnions, quand nous nous louions comme journaliers, qu'une huitaine de sous par jour. ... J'ai vu dans ma jeunesse de bons domestiques gagner cent vingt francs par an, et des servantes auxquelles on donnait de quinze à vingt cinq francs et deux robes, et qu'on entretenait de sabots." Martin Nadaud

A Paris, les salaires sont bien plus élevés, ce qui justifie l'importante migration, les peines et les contraintes qu'elle engendrait.

Annie Moulin dans

son étude "les maçons de la Creuse, les origines du mouvement"

détaille les écarts de salaire entre la Creuse et Paris, pour

un même ouvrage :

"Un maçon travaillant à Guéret

en 1759 peut espérer y gagner 16 sols par jour tandis qu'il en obtiendrait

27 à 28 à Lyon et même 31 à Paris. Cet écart

se retrouve dans d'autres exemples. Un maçon employé par l'abbaye

N.D. de Bonlieu entre 1778 et 1781 est rétribué 12 sols. A Paris,

pendant la même période, il peut compter sur un salaire de 32

à 41 sols. L'écart continue de se creuser à la fin de

l'Ancien Régime, puisqu'en 1787, un maçon gagne seulement 10

sols en Haute-Marche, contre 40 sols à Paris." Annie

Moulin: Les Maçons de la Creuse: les origines du mouvement

Dans "L'art de la maçonnerie"

en 1783, texte déjà cité dans ces pages, l'architecte

JR Lucotte publia une classification des maçons, suivant leur ordre

de prestige et aussi de salaire:

"Le huitième Ouvrier est le Compagnon

Maçon. Son emploi est de construire les ouvrages en plâtre. Le

prix de journée est d'environ 40 sous.

Le neuvième Ouvrier est le Limousin. Son emploi est de construire les

ouvrages en mortier. Gain Le prix de journée est d'environ 36 sous."

Cette liste a été reprise en 1859, dans "Les maçons

de la Creuse", par Louis Bandy de Nalèche qui ajoute: "Depuis

Lucotte les salaires ont dû augmenter dans une notable proportion. Actuellement

le maître compagnon gagne à Paris par journée 6 francs

; le maçon, l'appareilleur, le poseur, le tailleur de pierre, le scieur

de pierre et le peintre, 4fr. 50; le scieur de long, le limousin, 3 fr. 75;

le manoeuvre, 2 fr. 75."

Un témoignage direct, celui de Martin Nadaud, alors qu'il débutait

dans la limousinerie: "On nous donnait, rue Coq

Héron, 36 sous par jour et 40 pendant les grandes journées.

Les limousins gagnaient 55 sous ou 3 francs; les maçons 3 francs 25

ou 3 francs 50."

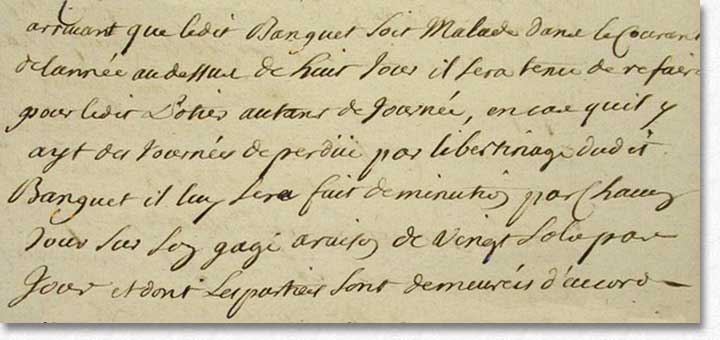

Un contrat de 1735, passé

à Baye dans le canton de Montmort, Marne, entre "Jean

Banquet jeune fils à Marie, fils de Jean Banguet masson demeurant au

Bezil et cy devant travaillant avec Charles Courty masson du pays de Limoge

demeurant au Gault" et "Michel Potier, masson du pays de Limoge

travaillant actuellement audit Baye" précise

les modalités d'embauche pour une année, débutant et

finissant à la "Saint Martin d'hyvert",

le 11 novembre.

" iceluy Michel Potier s'oblige de nourir,

loger, chauffer et coucher ledit Banguet durant ledit temps suivant et conformément

à la nouriture, logement, chauffage et couchage des garçons

massons, et de luy payer pour son service au bout de laditte année,

la somme de cent huit livres, en outre a été accordé

que le cas arrivant que ledit Banquet soit malade dans le courant de l'année

au dessus de huit jours, il sera tenu de refaire pour ledit Potier autant

de journées de perdüe; par libertinage dudit Banquet, il luy sera

fait diminution par chacun jour sur son gage à raison de vingt sols

par jour..."

Archives de la Marne, minutes du notaire Cheuvreux

4 E 6903, doc transmis par Dominique Languillat

Les pénalités d'absence sont évoquées, tant en cas de maladie où le garçon maçon "sera tenu de refaire pour ledit Potier autant de journées de perdüe" qu'en cas de "libertinage" où l'amende de vingt sols se serait élevée à près de trois fois la paye du jour; car si l'on compte un peu plus de trois cents jours ouvrables dans l'année, le salaire journalier calculé d'après les cent huit livres annuelles, s'élevait à environ 7 sols, nourri, logé...

"Tu ne veux pas garder ta bourse sur toi, donne-la moi à serrer.

-Ma mère, ma chère mère, vous allez être bien mécontente de moi, et mon père aussi. Vous pouvez croire que ma conduite a été celle d'un enfant libertin, ingrat, qui a oublié tout ce que vous avez été pour lui; mais je n'ai pas d'argent, cherchez dans ma poche, vous ne trouverez pas cent francs. N'oubliez pas que j'ai eu à payer mon médecin, mon boulanger et ma logeuse et qu'à la suite de ma chute, je suis resté trois mois sans travailler."

Plus loin, il écrit: "on disait qu'un maçon avait bien du mérite quand il portait au pays quatre cents francs d'économie au bout d'une année." mais, cette fois là, étant resté trois ans sans revenir au pays, il disposait d'un pécule de quatre mille francs.

Ta bourse n'est pas pleine

Râcleras ton écuelle

Sans soupe ni fricot.

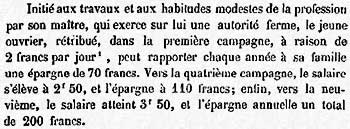

"... le jeune ouvrier, rétribué, dans la première campagne, à raison de 2 francs par jour peut rapporter chaque année à sa famille une épargne de 70 francs. Vers la quatrième campagne, le salaire s'élève à 2 F 50, et l'épargne à 110 francs; enfin, vers la neuvième, le salaire atteint 3 F 50, et l'épargne annuelle un total de 200 francs... Le préfet de la Creuse estime le total des sommes rapportées dans le département à 6 ou 7 millions de francs en 1853 et à 10 ou 12 millions l'année suivante".

Inversement, le préfet de Seine et Marne s'inquiète des sommes quittant la Seine et Marne, qu'il évalue à six cent quatre vingt dix huit mille quatre cents francs pour six mille deux cent cinquante cinq travailleurs saisonniers recensés. Les Limousins, occupés à la "terrasse, grosse maçonnerie, fauchaison des prés, prairies artificielles et avoines" constituent un peu moins d'un quart des migrants et emporteraient en Creuse et Haute Vienne trois cent quatre vingt six mille quatre cents francs, une moyenne de deux cent quatre vingt francs par maçon.

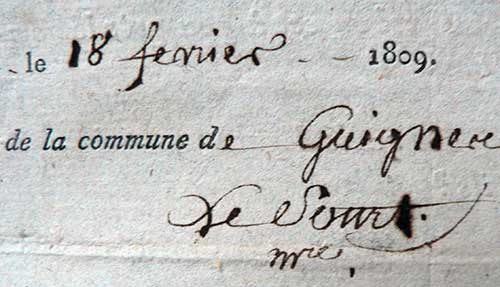

On ne peut que s'émerveiller de la précision

des chiffres avancés par la préfecture qui mit, d'ailleurs

plus d'une année et demie à rendre sa copie. L'enquête

avait été remplie par les maires en février 1809,

ce qui pose un léger problème: à cette époque

de l'année, les migrants n'étaient pas présents,

à part les sabotiers et les scieurs de long. Tous les autres

attendaient la belle saison pour quitter leur province. Dont les maçons.

Les édiles connaissaient-ils tous le nombre, les conditions de vie

des migrants, et le pécule qu'ils pouvaient rapporter dans leurs

foyers? Certains maires de communes rurales ont donné des réponses

précises à propos des moissonneurs, détaillant leur

provenance et leur spécialité: les scieurs de blé à

la faucille de l'Yonne, moins payés que les moissonneurs professionnels

du Nord de la France, travaillant à la sape flamande. Ils leur étaient

connus, car la plupart des maires étaient propriétaires terriens,

et donc employeurs de ces moisonneurs saisonniers. Mais comment chiffrer

le pécule d'un ramoneur des départements du "Cantal,

Montblanc et Puy de Dôme", d'un cordonnier ambulant, d'un

rémouleur de Lorraine?

Quelquefois, les réponses ne sont pas exploitables, l'officier communal ayant mélangé des migrants de diverses origines. A Fouju, tout le monde est dans le même sac, trente à quarante saisonniers qui rapportent ensemble trois à quatre mille francs: "b‚tisse, fauche, sciage des bleds, raccommoder les souliers, vannerie". A Quiers: "De quel département viennent ils? Les Bourguignons, du département de Auxerre; les Limousins du département de Vienne Haute. En quel temps arrivent-il et repartent-ils? A quels travaux se livrent-ils? Pour le mois d'août soyer les bleds- faucher les avoines. Combien pensez vous qu'ils puissent rapporter d'argent? Chacun environ 36 francs." Somme précise, mais décompte passablement flou !

Les réponses concernant les Limousins varient suivant les communes. A Coulommiers, onze maçons en gros murs "ne remportent que peu de chose puisque souvent ils sont obligés d'emprunter de leurs maîtres en avance des travaux à faire." Un peu plus à OzoŁer le Repos, cinquante à soixante francs, mais ces Creusois ne venaient que pour les moissons. Cette même somme était attribuée aux maçons, présents de mars à novembre à Courpalay, ce qui semble particulièrement bas. Les salaires déclarés s'échelonnent de cent francs (cent écus à Courtomer !) jusqu'à pouvoir atteindre trois à quatre cents francs à Pommeuse.

Soixante quatorze réponses chiffrées

donnent une moyenne de deux cent dix francs par saison. Si l'on compte sept

mois de présence et un congé seulement le dimanche, on arrive

à un salaire journalier d'un franc vingt centimes. On est loin des

salaires relevés à Paris. S'agit-il des approximations des maires?

L'un, à Réau déclarant une somme proche de la moyenne,

trente sous par jour, un autre, à Melun, montant à deux francs

cinquante.

Les sommes dépendaient aussi de la capacité de travail de chaque

maçon; les Limousins ayant la réputation d'être des travailleurs

acharnés: "Celui qui habite Paris adhère

généralement à la journée de dix heures mais le

Limousin qui ne cherche qu'à faire des heures pour emporter l'argent

de Paris au pays voudrait faire plus que ce qui est raisonnable."

Témoignage d'un maçon en 1891 cité par Alain Faure

![]() Doc: Les maçons dans l'enquête de 1809 sur les travailleurs saisonniers

Doc: Les maçons dans l'enquête de 1809 sur les travailleurs saisonniers

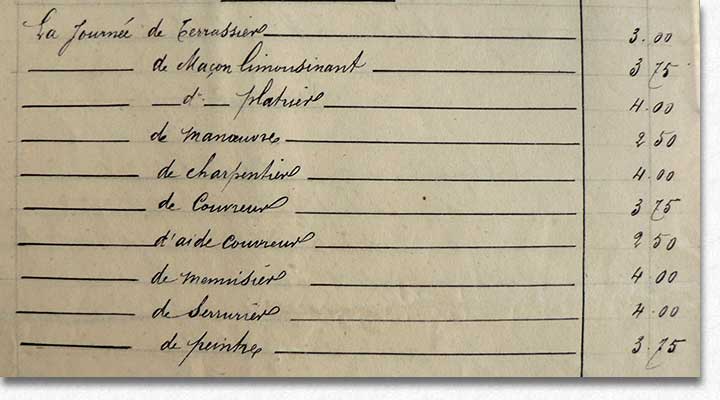

Plus d'un demi-siècle plus tard, au moment où le projet de la construction de la mairie-école actuelle se précisait, 1873, la commune de la Chapelle Rablais fit établir une liste: "Rappel et série des prix portés au devis devant servir de base à l'adjudication". A côté du prix des matériaux et des divers ouvrages, la dernière page donnait les tarifs pour les ouvriers, où l'on voit que les salaires journaliers s'étageaient de 2,50 F à 4 francs, le maçon limousinant étant payé 3,75 francs. AD 77, la Chapelle Rablais, travaux communaux, 4 OP 89 / 1

| Liens, sites et bibliographie | |

| Plan: les maçons limousins à la Chapelle Rablais | |